地球实验室

— 我们输不起的行星赌博

Laboratory Earth:

The Planetary Gamble We Can't Afford to Lose

作者: Dr Stephen Schneider - A Leading greenhouse

advocate

Stephen H. Schneider 博士为斯坦福大学多学科环境研究、生物科学系教授、美国科学院院士。研究领域涉及:气候变化、全球增温、人类促使的气候变化的生态学和经济影响、气候变化的综合评估、古气候和人类对气候影响的气候模拟、温室效应、不确定性、人类对气候系统的危险干涉、突变性气候变化等。Schneider 在哥伦比亚大学接受机械工程的本科和研究生教育, 并于1971年在哥伦比亚大学获得机械工程和等离子物理专业的博士学位。

- Schneider

博士是多家联邦机构顾问。

- 尼克松、卡特、里根、老布什和克林顿时代白宫顾问。

- 1998年被选为欧洲科学院地球和宇宙分部院士。

- 1999-2001年美国科学进步协会大气和水文分会主席。

- 2002年4月当选为美国科学院院士。

- 1973-1996年任职于美国大气研究中心(NCAR), NCAR 气候计划的创立者之一。

- 以表彰他在综合和诠释全球变化研究成果的杰出才能于1992年被授予MacArthur奖。

- 由于他在科学普及环境科学和环境政策的杰出贡献,于1991年被授予美国科学进步协会与Westinghouse 奖

He has authored or co-authored over 200 scientific papers, proceedings,

legislative testimonies, edited books and book chapters; some 120 book reviews,

editorials, published newspaper and magazine interviews and popularizations. In

1975, he founded the interdisciplinary journal, Climatic Change, and continues

to serve as its Editor. He is also the Editor-in-Chief of the Encyclopedia of

Climate and Weather and author of The Genesis Strategy: Climate and Global

Survival; The Coevolution of Climate and Life; Global Warming: Are We Entering

the Greenhouse Century? and Laboratory Earth: The Planetary Gamble We Can't

Afford to Lose, among others. 他是商业与非盈利出版机构和广播电视媒体的评论气候和环境问题的经常撰稿人和常客。

Published by BasicBooks, A Division of HarperCollins Publishers Inc.

Copyright Ó 1997 by

Stephen H. Schneider

ISBN 0465-07279-8

《Laboratory

Earth: The Planetary Gamble We Can't Afford to Lose》为美国John Brockman公司组织世界著名科学家撰写,并由John Brockman公司组织全世界26家出版商分别推出的一套反映世纪之交科学前沿问题的《科学大师佳作丛书》之一。本书针对地球环境与人类发展的热门话题,融会了地质学、生态学、大气科学、生物学、能源技术、化学、农学、海洋学、政治科学、经济学乃至心理学等知识,从气候与生命的进化,到温室效应的情景,全面阐述了地球与人类的相互作用,以及人类系统解决全球环境危机问题的各种对策。这是一本值得一读的科普读物。

前言

引言 这是一个尺度问题

第一章、有机的与非生命的地球:一种动态的结合

第二章、气候和生命的共同进化

第三章、是什么引起气候变化

第四章、模拟人类引起的全球气候变化

第五章、生物多样性和鸟类的斗争

第六章、对政策选择的综合评估

前言

我猜想,下面这种现象已是司空见惯:当你终于能够实现年轻时代的某些梦想时,你或许对这些东西已没有什么渴望了。很显然,人们的看法因时而异。在我的学生时代,每当完成一篇20页左右的“长篇”作业之前,总要经历数星期的不安。数十年后,作为一个已有约2万页著述的作家,我又经历了数月的更深的焦虑——为了将围绕全球环境变化这一主题的异常复杂的科学、技术和政策论争的要点塞满这本130页左右的“短篇”书本之中。

我要感谢我的代理商John Brockman。他不仅让我有机会通过这短暂的写作来开阔思路,而且他组织的《科学大师佳作丛书》深入浅出,让人们有机会了解当今一些重要科学问题的实质和意义。该丛书编写严谨,既要有科学问题与政策论争的对比,也要有主、客观两方面的评论,还要求通俗、简洁,这对我是个很大的挑战。

虽然我作了勇敢的尝试,本书最初几稿仍显得过于冗长,有时还给人一种零乱的感觉。编辑的评语以及Jerry Lyons、Jacques Grinevald、Stuart Pimm、Russell Burke、Larry Goulder和Richard Manning等人的科学评论帮我指出了上述问题。同时我要感谢科普作家Joel Shurkin,是他同意承担了编辑的工作。在他那娴熟的(偶尔也是痛苦的)编辑加工之后,一本逻辑上更合理和更紧凑易懂的著作得以呈现在读者面前。我珍惜从Sharon

Conarton那里获得的对人类心灵的洞察力,因为我深信,如果我们中太多的人沉溺于过多的自我否认,那是无法解决那些难以察觉的地球危机问题。我还要感谢Debra Sacks,是她对几个初稿进行了高效的文字处理工作,并愉快地满足了苛刻的最后期限。Katerina Kivel承担了文字编校工作,在此一并致谢。

我的两个孩子,Rebecca和Adam,早饭时经常面对的是一个由于写作和编辑到深夜而两眼惺松的父亲,他们会提醒我这个做父亲的,仅仅在几个小时之前,我还在坚持让他们睡个好觉,以保证有一个健康的体魄和机敏的头脑。然而不知怎的,这个有着坚韧意志的作家父亲自己,却奇怪他忘掉了这个建设。我充满爱意地接受了他们对于我投身这项工作所给予的支持。我还要感谢我事业和生活的伴侣――Terry Root,每当我在压力之下绞尽脑汁难以决断之时,她总是及时奉献出她可靠的观点。甚至当我在养神而显得无所事事的时候,她选择的是不打扰我,以免给我增添压力,这尤使我感激。我们需要一种共同协商的工作节奏来自由自在地完成我们的作品,我的夫人则帮助我认识到了这一点。不管怎样,本书就在这种背景下完成了。献上本书的同时,笔者期望至少有部分读者因阅读本书而激发起进一步探索地球奥秘的热情,希冀绝大多数读者都将因此树立参与解决地球危机问题的信心。

引言 这是一个尺度问题

还记得20世纪60年代末宇航员拍摄的那些让人大开眼界的著名的地球全景照片吗?照片上白云环绕在点缀着白色冰盖和红色沙漠的蓝色地球上,螺旋形风暴格外醒目,其大小以方圆1000千米左右来度量,相当于美国新英格兰地区的规模。那是人们观察大气层的一种方式。对于一个在强气流中旅行的乘客来说,由于飞机在太空中的强烈颠簸,他会觉得大气的作用应以数百米来度量。而对于一个热气球乘客来说,他可以看到一滴滴雨滴或一片片雪花从面前飘过,因而可以断定他对大气的认识是在毫米级的微观尺度上。在某种意义上,上述观察结果都是“正确”的。这取决于你想要观察的对象以及观察的方法的不同。

比如,我们也许观察到风暴来临的天空中大片乌云从东向西飘移。难道这就意味着我们头顶上的风暴是从东向西移动?当晚电视天气新闻的卫星云图上,我们可以看到,尽管在那一时刻局部的风向确实是由东到西,但总体上风暴却是由西向东移动。我们局部观察的结果并没有错,就像我们有关宏观尺度的假说也没有错一样。为了准确把握大范围的天气情况,我们需要一张较大尺寸的气象照片。或者,诚如普林斯顿大学的数学生态学家Simon Levin曾经指出的:人们对世界的看法迥然不同源自于人们藉以观察世界的窗口大小的不同[1]。

用一种尺度来观察事物,然后将结果延伸到另一种尺度的事物上并下结论,这是我所知的无谓至极的一些争论的根源。无论是在人与人之间的关系上,还是在神秘的科学争论中,均是如此[2]。

围绕多种科学现象的发生,大自然体现出了其丰富的空间尺度及其相互作用。时间尺度也是丰富多样的。凭经验我们知道风在吹,水在流,但地球充满活力的部分并不限于这些。我们“固态”的地球并不是坚固的,在时间和空间上它并不是永远不变的。事实上,作为对自然引力的响应,陆地也在运动。后面我们将看到,大陆的漂移也会对气候和生命带来重大的影响。

诸如地震、滑坡或冰川等局部地球运动现象是可以在短暂人生的时间框架内进行观察的。除此之外,一些主要的、大陆规模的地球运动会长达数千年到数百万年不等,需要具备特殊工具和创新方法才能对这类运动加以观察。“固态”地球是如何与空气、水和生命发生相互作用的,这对于将地球作为一个系统来认识是重要的。

即使人类对云层的微观物理学特征有较深入的了解,但这种认识本身并不会给我们以太空的宏观尺度所观察到的地球天气行为提供太多的解释依据。因此,在讨论天气、气候、生态社会及环境变化时,我们应选取什么样的尺度?

由于我们本身的视野十分有限,我们个人的经验不足以让我们观察到整个大自然的重要现象。在这里,我们需要借助地球系统科学家这一更大集体的观察和推论,来打开了解我们周围丰富多彩的大自然的窗口。

研究结果与研究方法 (Content with

Context)

有一些学者认为,没有深入的研究,我们对事物的认识就将是肤浅的,在这批人当中一直弥漫着一种紧张情绪。确实,工业革命以来,学术的以及经济的成就是以专业分化为标志的。但是,越来越多的学者认为,如果缺乏对所要解决的问题的一种宏观认识,各个派生的分支学科或许不会给我们提供了解或解决实际问题所需的必要素材。面对一个问题,是仅仅强调专而深的研究手段,还是强调通过各分支学科的综合研究来予以解决,学者们长期以来对此争论不休。在我看来,这种争论是没有意义的。(对于强调跨学科综合研究者来说,综合研究意味着要给职业带来一定风险,因为问题的解决常常意味着要在学科的交叉点锐意创新,这样一来,研究者就无法在某一狭窄的领域中,保证拥有足够的创造力以取得在该学科中“受人尊敬”的地位。The latter

sometimes imposes career risks for interdisciplinarians, since problem solving

often means fashioning originality at the intersection of disciplines, with not

enough disciplinary originality to constitute a “respectable” contribution in

that narrow specialty.)不管双方的争论有多么激烈,将研究结果与其研究方法(或者微观与宏观)对立起来是一种愚蠢的、错误的逻辑二分法行为。我们显然需要大量各种尺度的研究结果来避免认识上的肤浅,需要综合众多研究方法来迎接现实世界各种问题的挑战。

尽管由于篇幅的限制,我在这里无法对所有相关领域进行一次专题讨论,但我将尽可能详尽地挖掘大量与环境有关的内容,来阐述我们业已掌握的有关气候变化的知识及其生态学和社会学意义。我还会指出,在全球环境论争中哪些气候变化的结论是推测出来的。我将利用实际环境与经济平衡的研究方法来帮助选择一组有代表性的研究结果。

人类并不是最近才意识到污染会降低环境质量。数个世纪以前,末加控制的煤的燃烧导致伦敦烟雾事件,那时人们就已意识到了这一点。遗憾的是,环境历史上的这一不幸正在现代中国的一些布满烟尘的城市重演。再前翻数个世纪,遭剥蚀的山坡的泥土流失给了亚洲人痛苦的教训,虽然他们意识到在进行农业生产和森林砍伐时必须辅以谨慎的保护措施。所有上述教训具有两个共同特点:一是发生的范围是局部或区域尺度的;二是都在事后(当破坏已非常明显时)才被发现的。21世纪的环境问题之所以是独一无二的,是因为其影响范围真正是全球性,而不仅仅是局部性或区域性的。尤为严重的是,我们目前所面临的环境问题很有可能是持续不断、甚至是不可逆转的,因此仅仅在实践中接受教训已远远不够。当地球成为我们的实验室时,在我们进行全球规模的实验以前,需要预见实验的结果。最起码这一点应该是我们将要在本书中讨论的地球系统科学的理论基础。

我将要在这里阐述的行星规模的环境问题现在已被称为“全球变化”。这一术语是那些将地球视为一个系统来加以研究的人们提出来的,用以表示那些影响地球系统(物理、生物、社会方面)的全球规模的变化。这些物理、生物、社会的地球系统是相互关联的,而人类则对这些系统的变化起着一定的作用。既然人类绝对不可能使大陆产生漂移,为何还要将大陆漂移作为“全球变化”的一部分来研究?理由是,如果我们不了解漂移的大陆是如何影响大气圈中的气体、气候以及生物进化的,那么,我们将失去可靠地预测全球变化中所谓的“人为因素”所必须的背景知识。

在本书的讨论中,我要涉及的传统学科将包括地质学、生态学、大气科学、生物学、能源技术、化学、农学、海洋学、政治科学、经济学乃至心理学[3]。我还要审视人类是如何影响地球系统的各个组成部分的。在本书的各章节中,将要述及大量的地球系统科学问题,包括:

- 气候和生命进化到目前的状态需要多长的时间?

- 地球所包含的生命和非生命这两套子系统是如何发挥作用的?

- 人类是如何影响地球系统的?

- 我们从自然系统的行为中获得了什么样的知识,使得我们能够预测人类活动可能对自然系统的影响?

- 在环境保护和经济发展之间存在着什么样的平衡?我们如何才能使存在利益冲突的这两方面得到协同发展?

整体效应比各部分叠加的更糟 (The Whole May

Be Worse Than The Sum of Its Parts)

全球变化潜在的最严重问题之一,是动植物聚居地的分割与气候变化之间的协同作用。人们将动植物天然聚居地分割成农业用地、居住地、矿山或开发作其它用途。如果气候发生变化,各个动植物物种将被迫尽力调整,如同它们在过去的地质时代所做的一样[4]。

迁徙是它们的一个典型的反应。大约1万年前末次冰川期消退时,云杉就是这么做的。但从那以后,地貌景观发生了巨大的变化,那些在末次冰川期期间通过迁徙而幸存下来的物种能够逾越21世纪的高速公路、农业区、工业园区、军事基地以及大城市的威胁吗?如何以经济上最合算或政治上最可行的方式来实施我们的生物保护计划,这需要某种科学的指导。全球变化研究就是涉及这类问题的科学。要回答这类问题,我们必须依靠各有关学科并自问:我们拥有什么样的知识?要向各位专家(不管他们是医生还是地球系统科学家)提出的最重要的两个问题是:地球会发生什么?发生的可能性又有多大?

地球系统科学家试图将来自各门学科的信息进行创造性综合,以回答各种尺度上的实际问题。

我们已经遇到了敌人 (We Have Met

the Enemy)

人们很少会故意制造环境问题。这种做法倾倒有毒废物以及点燃油田只是一些例外情况),然而,大多数的环境问题是全球各地无数小规模和看似微不足道的环境污染行为的总体表现。不管是偶然的还是故意的,其结果同样是有害的,如局部范围的鱼类中毒和全球范围的气候变化。对环境影响来说,动机是无所谓的。只是在处理这种影响带来的恶果时,动机才起作用。无论我们是有意还是无意,我们针对环境采取的大部分行为也是针对地球的一种实验。虽然视而不见或拒绝解决是政治上简单得多的“解决办法”,但我们每个人都有责任对我们无意识行为的潜在后果保持清醒的认识。正如斯坦福大学人口生物学家Paul Ehrlich曾经巧妙地指出的那样:“对自然规律的无知绝不是一种借口”。

人类因素

(The Human Dimension)

全球环境恶化的原因常常被归结为越来越多的人为了谋求更高的生活水平而使用了导致土地污染或分割的技术或行为。1971年,Paul Ehrlich及当时的加州大学伯克莱分校能源分析学家John Holdren此提出了如下的公式:I=PAT[5],即:环境影响(I)是人口(P)、单位人口的财富(A)及所使用的技术(T)三者之乘积。

假如观察者撇开大的或全球范围的环境问题而只关注局部的环境问题时,上述三个因素的作用可能不容易观察到。观察范围的不同,可以识别出的影响因素也不同。从局部来看,可以认为贪官污吏或工业污染是当地环境问题的主要根源。从大局来看,日益增加的土地或能源利用以及人口的增长或许会成为主要因素。

我曾经说过,要使我们的分析有用,我们就不能忽略全球变化中人类活动的因素。某些国家的经济状况要优于其它一些国家。在发展中国家中,追求更多的经济利益是其经济计划的一个驱动力。而一旦那些计划被认为将对全球环境构成威胁时,发达国家与发展中国家之间的关系也就随之出现紧张。就局部而言,对引发污染的燃料实行征税是鼓励环境保护、开发或使用洁净替代燃料的一种积极措施。但征税会引起能源价格的上升,后者对穷人的影响远较富人为大。面临经济困难的人们通常优先考虑经济增长,而不是环境保护。我们的新闻媒体上已经出现了这类环境与发展、利益与效率相平衡问题的报道,这类问题在未来的几十年内将引发更大的争论。另一个被称为“代际平衡”的问题也面临同样情况:我们今天对经济增长的渴望,以及明天想让后代过更富裕的生活的愿望,将使我们自食其果,并给后代遗留下一大堆环境问题,而他们却是无法参与今天的决策的。

今天世界的人口大约在55亿到60亿之间,其中10亿人生活在营养缺乏的边缘,每年有数百万人死于与营养不良有关的、原本可以避免的一些疾病。这些人要求提高生活水准,我们也理应帮助他们提高生活水准,但如果由此采取的措施没有考虑到对地球的影响,那么这些措施就不能说是合理的,甚至连这些论争的理论依据也是值得讨论的。社会学家Robin Cantor和Steve Rayner曾注意到,如同其他人类价值观的冲突一样,“环境论争可以理解为人们各自援引不同的有关大自然行为的迷误来支持不同的政治和道德信仰的结果”[6]。因此,要全面阐明环境与发展这一两难矛盾的价值观问题,必须在自然科学和社会科学中揉进人文研究的成果。随着我们不断增加对控制地球环境的各个系统的了解,系统之间错综复杂的相互关系以及上述问题的解决办法将会明朗化。

在本书中,我会讨论局部环境问题及其对全球环境的影响,也会讨论全球环境问题,后者事实上也影响着局部环境。在我们称为地球的这个系统中,所有事物都是相互联系的,因此,研究环境是非常迷人的。而且,虽然各个变量之间的关系可能捉摸不定,但其总体效果却显而易见。显然,我们尚不知道所有答案,甚至连所有的重要问题都还没有弄清!要对全球变化的科学和管理问题进行充分评价,尚需要一些跨学科研究队伍数十年的努力。但我们已经取得了相当多的认识,而且可以做很多事来降低风险[7]。具有科学知识和政治变革的决心的公众,能够应付我们面临的许多困难。我撰写本书正是基于这样一种愿望。

在我们展望气候和生命都充满阴影的未来之前,有必要回溯一下我们的生物地理学上的起源:年轻的地球开始孕育生命的久远的太古代。

注释:

[1].

[2]. T.L. Root and S.H. Schneider. 1995.

Ecology and climate: Research strategies and implications. Science 269: 334-41.

These authors argue that global change problems are best addressed with

multiscale, multidisciplinary, and multi-institutional approaches.

[3]. W. G. Ernst, ed. Earth Systems.

[4]. R. Peters and T. Lovejoy, eds. 1992.

Global Warming and Biological Diversity.

[5]. P.R. Ehrlich and J.P. Holdren. 1971.

Impact of population growth. Science 171: 1212-17.

[6]. R. Cantor and

[7].

第一章 有机的与非生命的地球:一种动态的结合

如果有机会乘坐时间机器作一次旅行,去对远古时代地球上自然发生的各种变化进行测年和测量,我想,大概没有一位活着的地球科学家不去马上抓住这一机会的。地球科学家可以超越数千年时间,观察地球表面大陆的漂移,这种移动不仅改变了大陆的位置及大气成分,而且使它们携带的生命也发生了变化。地球科学家还可以监视影响生命进化的空气、陆地和水的变化。只要适当注意,他们还能检测到生命反过来是如何改变了空气、陆地和水的性质的。有机物与无机物是互相联系的,具体表现在地球化学与生物学、地质学与气候学的关系上。在时间机器中,一切都在运动着,在不停地变化着,就如一张由生命和无生命单元的动态结合所构成的巨大、错综复杂并且变化着的网。如果没有非凡的想象力,一般的观察者是不会轻易理解这一图案的,除非他或她是一种怀着对地球的好奇的群体的一员,这一群体的人们使用一些精致的方法,来揭示远古以来曾出现过的大量的各种图案。这一群体以及他们所采用的方法,当然就是我们今天所称之地球系统科学的主要构成部分。

这种动态过程发生在地质时代。地质时代是一种几乎难以想象的时间跨度,在这里,1000年仅仅是一瞬间。H G.Wells《时间机器》中的人物可以看到几个世纪以来文明的演变;在一个非常坚固、可以回溯至十分久远时代的装置里旅行的生物学家或地质学家或气候学家,可以观察到有机体的进化过程,以及它们与地球之间的相互关系。

特别值得一游的时期将是生命的萌芽时期,那就是大约35亿年以前的所谓的太古代时期。在那里,我们或许会解决一个重要的科学谜案,这一谜案不仅包含了地球系统科学,而且处在围绕全球变暖和我们针对地球的一些无意识实验的危害这一现代科学论争的中心。我们会在那里看到什么?

我们将会看到太阳从天空云彩背后冉冉升起,看到高耸的、喷着烟雾的火山,看到海浪在轻轻拍打着既无树木,也无杂草的瘠薄的平地。海岸线上凸立的是一些古怪的、一米见方的、蘑菇状的石块。如果没有保护眼睛和皮肤的装置,我们不敢离开我们的时间机器,因为外面紫外线辐射强度极高,高到足以对陆地或空气中所有已知的生命的生存构成威胁。我们还必须佩戴氧气面罩,因为大气主要由二氧化碳气体组成,虽然存在一些氧气,但其含量大约只有今天的一亿分之一。大气温度高达38℃,但正午的太阳比起我们所熟悉的全新世间冰川期(我们生活的时代)的太阳似乎要暗淡一些,而且显得要小一些。我们的时间机器外部的太阳能接收面板显示接收的能量约为600瓦,这大概是我们今天所接收的太阳能的四分之一。35亿年以前的太阳要比今天的太阳小。

原因何在?当我们将核物理学引入太阳系各种作用的研究中来时,我们发现与它的大多数同类星体一样,太阳也随着把氢转变为氮的热核反应而变得越来越大,其亮度也不断增加。大多数科学家相信,自地球诞生以来的大约45亿年间,太阳的发光度增加了约30%,其中有5%是在过去到亿年间增加的。就是在这6亿年间,生命快速进化,在我们今天挖掘到的岩石中留下了无法洗去的化石印记。

超级温室效应

如果将进入地球的太阳能削减25%左右,大多数气候学家会毫不迟疑地认为这将使我们陷入严寒之中。但是,在太古代(Archean),气候明显温热,而且没有冰冻天气——请记住,我们的时间机器的室外温度计所给出的读数是暖烘烘的38℃这一疑难问题就是众所周知的“弱早期太阳佯谬(early faint sun Paradox)”。在1970年,康奈尔大学的Carl Sagan和George Mullen提出了一种解决这一疑难的观点:一种超级温室效应。他们认为,甲烷和氨这两种气体能够在地球大气层的下部非常有效地俘获红外辐射,而太古代可能有大量的甲烷和氨,它们俘获的红外辐射足以弥补太阳辐射的不足,从而保持一种温热的气候。批评者认为上述观点是怪诞的。他们指出甲烷和氨是异常活跃的气体,而且在大气圈中的寿命较短,因此要取得上述效应,就必须不断地向大气补充这两种气体(一般假定是生物对之进行补充),如果真如此,太古代又如何能够聚集起足够数量的甲烷和氨以使地球保持足够的温热来维持生命的延续?我们对此一无所知,而这也是为什么时间机器对那些热衷于探究地球奥秘者来说,是如此奇妙的一种想象的原因之一。

虽然对太古代时期的甲烷(CH4)和氨(NH3)是由生物过程还是由与生物体无关的其它过程产生这一问题,人们至今仍莫衷一是,但Sagan和Mullen的基本思想已被大多数学者接受。然而,当代研究表明主要的超级温室气体是CO2,而不是CH4或NH3。但上述理论的阴影在今天仍笼罩着我们。如果太古代确实出现过Sagan他们所推测的那种现象,那么这种现象会否再现?

要回答这一重要问题,我们必须了解影响大气圈成分和结构的各种过程。

在科学上,了解的增多并不总是意味着肯定性的增加,至少在一个假说的早期是如此。对一个问题的解决常常会产生另一个新的问题。这里的问题是:为使太古代保持温和的气温,如果当时的CO2含量数百倍于现代,那么,在此后的30亿年间,随着太阳发光度增加了大约25%,又是什么作用使得地球气候没有相应出现急剧过热的情形?

这一疑难问题的答案(事实上只是一些假说)通常有两种(有时是矛盾的)类型:一种理论认为是通过无机地球化学过程带走一定的CO2来达到对温度和CO2含量的控制;另一种观点认为CO2的带走是由生物过程来控制的;也有人认为两种过程都起作用。不管是哪一种观点,它们都是以一种被称为负反馈的作用为基础的。

我们这些热血动物都具有起稳定作用的负反馈机制。我们拥有生理学家所称之体内平衡系统。如果太热,我们通过出汗来达到一种负的或稳定的反馈。如果太冷,我们会颤抖,这是一种提高新陈代谢水平以产生热量的力学行为,它也是一种稳定的反馈。

在气候系统的众多反馈过程中,有些起着稳定作用,相当于一个恒温器,有些则起着降低稳定性的作用。例如,如果地球变热起来,雪和冰将会出现什么后果?某些会融化,这种融化的结果将是以绿树或棕色沙漠或蓝色海洋取代原先明亮、洁白、高反射的冰雪告终。绿树或棕色沙漠或蓝色海洋的颜色要比雪原深,因此将吸收更多的阳光。如果我们能够以某种方式使地球变热,并因此使一部分雪融化,地球将吸收更多的阳光,而这种反馈机制将会加速变热过程。这是一种正反馈。但是,如果加热引起更多的水发生蒸发并形成白云,这将会有更多的阳光被反射回太空,从而降低地球的热量,这就是一种负反馈。

让我们再回到有关CO2含量降低机制的争论。针对地球化学过程控制大气CO2含量这一模型,1980年,James Walker、Paul Hays及James Kasting这几位当时都在密执安大学工作的学者,提出了一个风化-气候稳定反馈系统,这一系统被他们的同事们称为WHAK系统(他们几位名字的首字母之组合)。这几位学者指出,伴随气温的变暖,有更多的水蒸发,降雨以及水土流失的增加使水文循环更具活力。

WHAK机制运作的时间尺度是数千万年至数亿年。它本身并没有试图来描述短周期的CO2变化,这种变化可以解释恐龙时代的极热,以及2万年前本次冰川期的极冷(后面将要对此予以评述)。

如果大气中有高的CO2含量,CO2与雨水的结合产生碳酸,降雨的增加将使地表的矿物遭受大量碳酸的风化作用。在WHAK系统所提出的风化作用中,钙镁硅酸盐(calcium and magnesium

silicates)将与大气中的碳结合,降低大气的CO2含量,并将碳固定在碳酸钙(石灰岩, calcium carbonate)和碳酸镁(白云石, magnesium carbonate, dolomite)等沉积岩中。大气CO2含量的减低意味着温室作用的减弱,因此,通过这种无机负反馈过程,使地质历史时期由太阳发光度增加所引起的温度升高得到抵消。

盖亚(Gaia)假说是真的吗

太古代随着太阳发光度的增加,大气具有高的CO2含量,第二种假说认为CO2的降低与生物学过程有关。英国科学家兼作家James Lovelock[4]曾提出了一种生物负反馈机制的设想。他试图解释生命如何在全球规模上作为一个自动负反馈系统发挥其作用。在他的邻居、作家William

Golding的建议下,James Lovelock借用希腊神话中大地女神盖亚(Gaia)的名字将自己的假说命名为“盖亚假说”。科学家们起初并没有认真对待这一假说,而且至今仍有一些人对它持批评态度[5]。这一假说认为地球的大气圈是生物自身的一个不可缺少的、有规律的、必然的组成部分,千百万年以来,生物控制了大气圈的温度、化学成分、氧化能力以及酸度。“盖亚假说”的拥护者认为生物对地球的环境起着积极的控制作用。Lovelock的机制基于下述这样一种假定:即发生光合作用的微生物(如浮游植物),易于在CO2含量高的环境里繁殖,因此这些微生物将会迅速地(指在地质时间框架内)从空气和海洋中带走CO2,转变成碳酸钙。当它们死亡之后,这些碳酸钙沉积物会下沉至海底。

James Lovelock和微生物学家Lynnn Margulis多年来一直坚持认为,如果不是生物在起作用,地球的大气圈将是CO2占绝对主导地位,地球与其姐妹行星火星和金星将没有两样[6]。他们指出,这种以CO2为主的大气圈产生一种强大的温室效应,使地球的温度比现今要高出60℃左右,足以烧焦各种生物。

上述假说的反对者的反驳意见是,在地球上出现生物后的大部分时间里,并没有进化出浮游植物,既然如此,这一CO2消耗机制又怎能被用来解释“晚近”(即过去几亿年)之前的“弱早期太阳作谬 (paradox)”?“盖亚假说”支持者对此的一种回答是,推测自生命开始以来即存在于海水之中的藻类可以分泌能固定一些碳的固体物质。确实,我们在太古代海滨所见的蘑菇状岩石就是一些叠层石(stromatolites),它们是生活在自身分泌的含碳的坚硬物质中的有光合作用的蓝绿藻(blue-green

algae)的堆积作。今天人们仍能找到这些游绿藻的后代,它最常见于澳大利亚西部的Shark 湾。

叠层石的进化历史较末代恐龙的长50倍。然而,人们并没有定量地证明,地质历史时期曾经存在足够多的这类生物体的结构,它们消耗了大量的CO2。因此,叠层石的作用仍是一个尚待解决的问题。

有时候会出现一些新的理论来调和一些互相对立的假说[这些假说即为哲学家Thomas Kuhn所指之对立的范例(paradigms)。在我看来,虽然现在肯定“盖亚假说”的真实性尚为时过早,但这一假说的支持者确实提出了一些新的明智的见解,从气候变化中的生物调节作用寻找弱早期太阳佯谬的答案。例如,Howard大学的David Schwartzman及纽约大学的Tyler Volk不留常规,另辟踢径,认为太古代时期的气温既不是很热也不是很冷(见图2.l)。相反,这两位学者指出,只是当无机因素使他表温度降低到一定程度(如低达60℃-70℃)后,才使原始细菌得以生存,此时,“盖亚假说”才发挥作用。随后几十亿年的生物进化在几亿年前达到高潮,出现了树木和花卉,生命的不断发展降低了CO2含量,从而结束了超级温室效应。随着地质时代温度的降低,更多形式的生命得以生存下来,它们反过来又通过消耗CO2参与了“盖亚假说”的负反馈过程。

Volk 和Schwartzman提出了一种消耗CO2的特殊机制——“风化的生物加强作用”的假设,该机制认为土壤中的生物群使矿物和风化化学物质之间的接触面积增加,从而大大提高了风化作用的速度。提出这一大胆设想的两位学者注意到了下面这一重要的、相矛盾的地质事实:自20亿年前以来,多次出现岩石表面被磨损并留下明显证据,它们与现代冰川所造成的印痕同属一类。因此,传统的地质学思维方法认定在地球历史的大部分时期存在多期冰川作用。如果这种结论成立的话,那么自太古代到进化出现复杂有机体的6亿年前这段时间内,地球的温度就不会像“盖亚假说”所要求的那样炎热。然而,“盖亚假说”的支持者们如同训练有素的出庭辩护的律师一般,试图为跟他们的理论相矛盾的证据制造选择性的解释。在这一案例上,Schwartzman 和Volk认为岩石擦痕是由诸如流星和小行星等外来物与地球的碰撞造成的碎屑流引起。这一问题的解决将成为地学研究者在探究地球系统科学的尝试中的收获之一。

尽管围绕CO2的消耗及温度问题仍存在争议,但没有人会怀疑生物在形成氧气这一空气中最主要的成分过程中所起的不可缺少的作用。光合作用利用太阳能将CO2和水转变成碳水化合物和氧分子。这一反应的逆过程就是生物的氧化作用和腐烂作用,即碳水化合物与氧结合,释放出热量,产生CO2和水蒸气。将无机CO2分子分解并合成有机的碳水化合物和氧需要利用太阳能来进行。同样,生物的氧化作用和腐烂作用则要利用氧气并释放出碳水化合物的化合键所储存的化合能。这种“生物能”可使热血动物产生自身的内部热量,这也解释了树木为什么可以作为一种燃料来燃烧。矿物燃料之所以能够燃烧是因为它们都是有机物质的残余,这些以碳为主的有机分子蕴藏着曾用来将CO2转变成植物体的古代太阳能。大多数生物最后都要经历腐烂过程,但这些有机物残余则不然,它们所含的碳分子以化石这种形式被保存下来。

这种情形的出现一般要经历一段缺氧的埋藏环境。如有机物先在内陆浅海底部沉积下来,然后遭受密闭、压实作用,并且随着时间的推移,有机物质经过化学变化转化为煤、石油以及甲烷(天然气)。我们今天点燃一块煤,实际上是在还原有机物残余中恐龙时代的CO2和太阳热量。一座煤矿的形成需要数百万年的时间,但人类释放煤中的CO2和其它化学元素则只需数十年的时间。这一人为加速的过程产生了我们今天最大的全球问题,并使气候学家和生态学家均为之忧心忡忡。为了明智地讨论上述问题,科学家们需要掌握确定时间的方法。他们不仅要确定岩石的形成时代(绝对时代),而且要确定一层岩石相对于其上下岩层而言的对比年代(相对年代)。

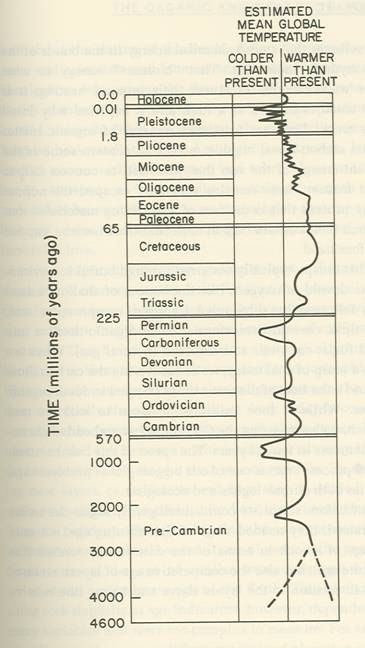

图 1.1:

A schematic representation by L. A. Frakes of global averaged surface

temperature

为古老的地球定年龄

地球并不是一直被认为有几十亿年的年龄的。早在18世纪,在法国和英格兰,人们就对地球的年龄争论不休。这场争论起先发生在神学家和科学家之间,后来科学家内部也出现了分歧。最早赋予地球绝对年龄的是一些神学家,对他们的结论提出疑问会被认为是离经叛道。1645年,爱尔兰阿尔马大主教James Ussher引用圣经里列举的资料(实际上他是根据圣经人物的世代关系回溯创世历史),宣称上帝创世事件发生在公元前4004年10月26日上午9点整。到了19世纪早期,大多数地质学家明显地感到大主教的推测不大可能正确,甚至与真实情况相去甚远。

18世纪,苏格兰地质学家James Hutton以及他的一些同代人相信,塑造地球表面的物理和化学过程清楚地证明地球至少有几千万年的历史。他们的这一估计是根据一种被称为均变论(与突变论相对立)的地质学原理得出来的。均变论认为过去的地质作用实质上与今天正在进行的地质作用相同(这一概念在接下来的几页里将要多次提及)。例如,Hutton提出粘土和粉砂在现代河口的沉积方式是可以被视察到的。通过研究这些新的沉积层如何固结为页岩和粉砂岩,人们就可以推断老沉积层堆积所需的时间。如果假定在过去数百万年间发生相同的地质作用,我们就能够估计类似地层的年代,并得出地球的大致年龄。然而,这种采用岩层作为年代标志的方法所依靠的许多变量过于复杂,以致难以进行准确测量。比如,气候的变化以及陆地升高的差异可以改变剥蚀和沉积的速率。

图1.1所示的是根据现代测年技术而建立的一张地质年表序列。应当指出,虽然19世纪的地质学家们并不清楚他们当时研究的岩石的绝对年代,但他们多少知晓某一地层的相对年代。年轻岩石发育在年老地层之上,这一假定在大多数情形下是正确的,但也不尽然。这一假定就是所谓的地层层序律。

地质学家们针对不同岩石地层的成分和年龄设计了一套命名体系。这一体系由一系列时间段以及在这些时间段内沉积的岩石的名称所组成。这些时间段仅仅是地质时间的次级单元。过去6亿年的“晚近”时期由古生代(5.7―2.25亿年以前)、中生代(2.25―0.65亿年以前)以及新生代(0.65亿年以前至今)组成。大多数生命是在这一地质时代进化而成的。这些生物的化石残余被广泛地用来确定地层的相对年代,并将地质年代进一步细分为纪(Period)和世(Epoch)。我们已经掌握了生物进化的许多阶段,知道哪些动物和植物在进化过程中先出现,我们也就因此能够根据岩石所携带的化石的类别来确定岩层的相对年代。(化石的价值还体现在:通过在不同地区地层之间进行化石的对比,有可能追踪地球表面大陆漂移的轨迹。我们在下文还将看到,化石也是有用的古气候标志。)19世纪的地质学家们建立起来的地质时间序列主要解决了相对年龄问题,但绝对测年技术在当时仍是一个悬而未决的问题。寻找一种可靠的时钟来重建绝对地质年表,已成为学者们此后致力研究的一个主要目标。

开尔文勋爵的测年方法

在James Ussher宣布地球年龄200年之后,开尔文(Kelvin)勋爵试图利用科学的手段和推理来求出地球的年龄。

作为维多利亚时代Glasgow大学的自然哲学教授,开尔文是当时最具影响的理论物理学家。他采用当时已知的热力学原理来计算地球的年龄。根据对来自地球内部的熔岩流的观察以及以往对深部矿床的开采经验,开尔文知道地球的内部比地表要热得多。因此,他期望通过观察地表和地内的温度差别(即所谓地温梯度)来推测地球的形成年龄。他假定地球的初始状态是一个温度约为3850℃的熔融体。因此,他的计算结论是约需1亿年的时间才能使地球达到现在的地温梯度值。这一时间即被他视为地球的年龄。

开尔文的上述估算结果在其支持者——理论物理学家和反对者——地貌学家(研究地表形态的地质学家)之间掀起了一场大争吵。地貌学家们在应用均变论原理计算某些地质特征的形成时间时,发现地球表面的某些特征所反映的地球年龄远远不止1亿年。但是,这些地貌学家在当时又无法令人信服地证实他们所观察到的地质现象代表了更老的地球年龄,其观点也当然地遭到了许多物理学家的反对。在地球年龄这一问题上,物理学家们在当时提出的新认识实际上增加了科学家们对地球绝对年龄认识的不确定性。但这种局面只持续了数十年。

有时候,一些新的科学见解或发现会导致一种修正的范例以及一些看起来是矛盾的理论和观察结果之间的调和。地球年龄之争就是这样一种情形:在19世纪与20世纪之交,放射性的发现使得地球年龄这一问题再一次成为讨论热点。开尔文勋爵当初是不知道地核放射性作用所产生的那部分热量的,如果在他的计算中考虑到放射性产生的这部分热量,那么计算结果就会与地质学家们的最佳估计更为接近。后者是将均变论原理应用到地表形态的演化研究并进而推测地球的年龄的。放射性也为地质学家们进行地球绝对年龄的测定提供了一种独立的基准。

放射性测年 (radioactive dating)

一个放射性原子会随时间发生衰变。放射性原子的衰变速率被认为是一个常量(除非原子是以接近光速的速度发生运动),它实际上不受压力、温度等的影响,也不会因为由放射性原子构成的化合物(如岩石、水或空气)发生物理变化而发生改变。一个放射性元素的衰变速率是以其半衰期来表示的,即初始原子数的一半通过自然放射出质量和能量而衰变成其它(子)元素和粒子所需要的时间。如果我们知道子元素形成的恒定速率,那么,求得原始元素与子元素的比值,我们就能推算一块岩石的年龄。这一知识使得科学家们能够计算包含原始放射性元素的矿物的形成年龄。以岩石中的放射性衰变为向导,地质学家和地球化学家们能够确定岩石的绝对年龄,因而也能确定地球各种地层的绝对年龄。有了这一放射性测年技术,人们也就找到了一种用于计算地球年龄的可靠时钟。

用于岩石测年的有几种元素,其中包括衰变成铅(Ph)同位素的铀(U)同位素(半衰期在7-45亿年之间)、衰变成锯(Sr)的铆(Rb)同位素(半衰期为500亿年)以及衰变成氨(Ar)的钾(K)同位素(半衰期为13亿年)。

在同位素测年的早期阶段(1900-1939年),简陋的分析方法和有关原子核作用认识上的局限阻碍了科学家的实验工作。尽管如此,通过测量含铀矿物中的U/Ph比值以及多种岩石和矿物中He/U比值,科学家们还是能够进行粗略的年龄估计。

由于Rb和K有较长的半衰期,Rb/Sr和K/Ar测年技术分别是最可靠的测年技术之一,其测定的年龄范围几乎包括了整个地球的约45亿年的历史。但是,如果要测定比较新的地质事件的年龄(比如过去几千年前某一事件的年龄),则需要采用一些半衰期短得多的放射性元素。

放射性碳测年 (Radiocarbon

Dating)

1947年,美国化学家Williard Libby发现了一种重要的测年手段,它使得气候学家、海洋学家、地质学家以及考古学家能够准确地重建气候变化、地质事件、动物进化以及文明演化的历史。Libby及其同事们找到了一种估算在过去4万年以内死亡的植物和动物遗骸的年龄的方法,这些遗骸包括树木及其它残留体(如泥炭层)、海洋及淡水贝壳,以及溶解有碳的海水和地下水。

碳元素在大气圈-水圈-生物圈中极为丰富,它有三种天然同位素,14C中的一种。与12C和13C碳的稳定同位素不同,14C是不稳定的,但相当连续的宇宙射线的照射会将大气圈中氮分子转化为14C,从而使14C不断得到补充。太阳活动的变化会引起14C产量的变化,但这些不会对碳测年方法构成大的阻碍。大气中的碳(包括14C)通过光合作用转化为有机碳化合物。

当植物活着时,其组织中的14C会保持着一种相对的平衡,这是因为它们不断通过光合作用从大气中补充14C供给量。动物总是吃活着的或刚死不久的植物(或食草动物),它们也保持着一种与大气圈密切平衡的14C水平。但是,当动物或植物死亡之后,由于没有新的14C的补充,它们组织中的放射性14C就发生衰减。

与所有放射性元素一样,14C也有其半衰期――约5750年。也就是说一定量的14C原子要经过5750年才能使其一半原子发生放射性衰变。由于这一衰变速率不受外界条件的影响,一个样品中14C的消失速率与14C该样品的时间之间存在一种绝对的关系。因此,通过测量一个样品中14C相对含量,科学家能够确定该样品的年龄。气候学家们利用14C测年技术以及记录含化石地层的传统方法来建立气候变化年表。通过利用14C测年技术确定冰块覆盖下的树木标本的年龄,我们可以建立大陆冰川扩展的年代表。对沼泽中的泥炭样品和湖岸中的浮木的测年同样也可获得冰川作用的时间表。对深海各种浮游动物沉积物中14C含量的测定,能够确定适于各种动物繁殖的海洋环境之变更的时代。通过这种方法我们能够推测海水温度及相关的气候条件。运用利比的测年方法,气候学家们得以获得一张过去4万年来的全球气候图。对取自山洞聚居者的炉边的木炭所进行的放射性碳测年工作,则有助于人类学家获得有关人类历史及其与气候波动的关系的大致认识。

氧气的起源

矿物燃料在地下的形成在研究生命对大气的影响中至关重要,这不仅是因为21世纪人类正面临着由于矿物燃料的燃烧而带来的全球变热的环境风险,而且还因为这种形成过程也是氧气形成过程的一部分。

大约在10亿年或20亿年的时间里,海洋中的藻类一直在产生氧气。但是由于氧气极为活跃,而且在远古海洋中存在大量的还原矿物(例如,铁遇到氧气就很容易被氧化),因此,生物产生的大部分氧气在进入大气圈之前就已耗尽。当然,氧气在大气圈中也是极为活跃的。基于这一原因,大多数地球化学家相信,在地球生命历史的前半段,大气圈中氧气的含量只有今天含量的极小一部分。即使进化过程在这一厌氧微生物时代“发明”了更复杂的形式,如果这些生命想在陆地或空气中生存的话,它们不仅将缺乏呼吸所需的氧气,而且来自太阳的未经过滤的紫外线也会在这些生命有可能进化到更高级的形式之前将其扼杀。地球化学家们曾经指出,20亿年前,当海洋中的大多数还原矿物都被氧化之后,大气中的氧气含量才开始显著增加。这也为当时一些刚刚进化到要靠氧气来驱动其代谢机制的生命形式打开了其生存所需的生态空间。

拯救臭氧层

对于那些试图在地表或大气中生存的生命形式来说,大气圈中氧气的存在还有另外一个非常有益的作用:过滤对生命有害的紫外线辐射。紫外线可以破坏许多分子,比如DNA。禁止生产臭名昭著的含氟氯烃(CFC)也是基于这一原因,因为氟氯烃促进了平流层中的臭氧层耗损。

在紫外线的照射下,由二个氧原子组成的氧气分子O2,被分解成相当不稳定的单分子O(它可以重新组合为O2)及非常特殊的由三个氧原子组成的臭氧分子O3。臭氧分子能吸收太阳辐射中的大多数紫外线。只有大气中存在充足的O3,才能产生维持陆地上的生命(植物或动物)所需的O2。生命从原核生物(无核的单细胞生物)到真核生物(有核的单细胞)再到多细胞生物的快速进化大致发生在过去10亿年间(又称为大气的氧气和臭氧时代),看来确实不是偶然的巧合。

火山气候和漂移的大陆

我们不应得出这样一种印象,即地球大气圈在向氧气阶段的过渡以及CO2的消耗过程中,地球经历的是一种均稳的或均一变化着的气候(见图1.1)。在生命从单细胞细菌或藻类向霸王龙进化的巨变阶段,气候以及大气成分均不是稳定的。大陆发生漂移和碰撞,引起山脉隆起并风化,导致火山喷发,上述效应作用在洋中脊,形成海底。由于海底的物质密度要大于大陆,因此当海洋板块与大陆板块发生碰撞时,海底下沉(潜没)到大陆板块之下。一个著名的潜没带就是太平洋中的“火环带”,它是漂移的大陆板块之间的交界,交界处板块之间的滑动和挤压导致了该地区(神户、安克雷奇、旧金山、洛杉矶、库页岛、墨西哥城)火山和地震的高发生率。在大陆底下被挤压进入岩石圈的物质并不见得就此永远从大气层中消失。回想一下部分潜没物质的组成:它们是一些遭受风化的岩石,这些岩石中的矿物与从大气和海洋系统中带来的碳结合在一起(这种结合有时被生命进化过程所调节)并以沉积物的形式埋藏下来。反过来,发生在“静止地球”顶部的异常缓慢的作用,使得这些物质实际上通过持续的活火山喷发或偶尔的火山爆发而被再循环至大气圈和海洋。这一再循环过程耗时可达数亿年。再循环物质的火山喷气作用,即所谓的沉积循环,对于CO2的消耗及气候的稳定有着更深入的关系。

漂移 (Drifting

Alone)

尽管大陆漂移理论仍存在许多悬而未决的模糊之处。20世纪60年代,当这一概念的基本原理被地质学家和地球物理学家们所普遍接受时,它也就成为引发地球科学革命的一个新的范例。这一科学设想由德国气象学家和地球物理学家阿尔弗莱德·魏格纳(Alfred Wegener)在20世纪20代首先提出的。

在魏格纳之前的数个世纪,大陆漂移就曾是一种普遍流传而多少令人感到怪诞的观点。面对绘制好的大西洋两岸的大陆地图,地理学家注意到如果将某些大陆(如南美和非洲)移到一起,则可以看到这些大陆之间存在着非常好的锯齿状吻合关系(jigsawlike

fit)。在整个19世纪,地质学家们在不同大陆的相对应地区发现了类似的岩层和矿物层(地层)、化石以及一些其它可以对比的特征。例如,在诸如南美和非洲这两个现在远隔重洋的大陆之间,存在着相似的二叠纪冰川(Permian

glaciation) 作用遗迹,这导致一些学者怀疑它们曾连在一起构成一超级大陆(名曰冈瓦纳古陆dubbed

Gondwanaland)的一部分,它们当时位于南极附近并发生冰川作用。

冰川作用的遗迹包括拖曳着巨大砾石的冰川在岩石表面蚀刻(rock grooves

etched)的相似的槽沟形式。根据这些槽沟,科学家们能够确定古冰川的运动方向。

持怀疑态度者对这些证据不屑一顾并嘲笑大陆漂移这一理论。美国哲学学会理事长在20世纪20年代曾宣称大陆漂移理论是“十足糟透了的胡说八道utter damned rot!”。直到二战结束以后大陆漂移理论仍未获应有的承认。事实上,人们还需要两项革命性的进展才能使魏格纳的观点变得可信:证实大陆曾经移动(而且今天仍在移动)的直接物理证据以及对这种移动的解释。

20世纪50年代,伴随着全球洋中脊体系的发现,大陆移动的物理证据也开始出现。全球洋中脊体系由基本上环绕地球的长约65000公里的海底山脉组成。沿着这一山链的中央部位存在一条窄而深的裂谷。热的岩浆沿着这一裂谷上涌,在岩浆凝固的同时,它们向两侧扩张形成新的地壳物质。这一过程被称为海底扩张,到了20世纪60年代时它已被古地磁方法证实。随着新的岩石的形成,它们被永久磁化,其磁场则沿着形成时地磁场所指的方向排列。当地磁场发生倒转时,在洋中脊两侧的海底均可见到平行对称的反向磁异常条带。如果已知发生这些磁极倒转的大致年代,则通过测量裂谷与反向磁异常条带之间的距离就可以确定海底扩张的速率。

当一艘考察船拖着磁力仪在海底“裂带”上方的海区来回穿梭时,磁力仪会获得这些裂谷的有关古地磁证据,并进而确定其极性。20世纪60年代晚期,作为深海钻探计划的一部分,“格洛玛·挑战者”(Glomar Challenger)号考察船从大西洋洋中脊直接获得了岩芯,从而为科学家们提供了直接的证据。如同所预测的那样,裂谷处的海底被证实是最年轻的。沿中轴往两侧,海底的年龄逐渐变老。由于海底的地壳不断被埋葬和再循环,因此,相对于大陆来说,洋底的年龄较为年轻。洋底的平均年龄大约为1亿年,而测年所得最老的大陆岩石的年龄为近40亿年。

当新的海底形成时,老海底发生什么变化?海底的更新又是如何影响了大陆?使魏格纳的理论变得可信的第二个革命性的进展—板块构造学来自于试图回答上述及其它问题所进行的科学探索。

有必要将支持大陆漂移的观察到的事实与试图解释这些事实的假说区分开来。生物进化也有类似的情况。如前所述,数以百万计的化石碎片以及其它新的证据支持了生物进化这一事实,但达尔文(Darwin)用来解释进化机制的经典理论—自然选择,在今天仍是一个令科学家们争吵不休的话题(神创论者当然也要对这一理论提出挑战)。当然,解释这些现象的理论的不完善并不能否定支持这些现象的大量的证据的存在。

类似地,且不管已被普遍相信的板块构造学本身的正确程度有多大,大陆漂移的证据是随处可见的,并为所有有远见的地质学家和地球物理学家所接受。

已故加拿大物理学家J.Tuzo Wilson1965年提出了漂移板块(drifting plates) 的观点。根据板块构造学理论(plate

tectonics),地壳可划分为一些巨大的块体(板块),在来自地球内部的热量的驱动下,这些板块在柔软的地蔓(mantle)上漂移。这些由大陆地壳和海底地壳组成的板块,方圆可达数千千米,厚可至130千米。当板块在水平方向相互离开时,在板块之间会形成一些裂谷(洋中脊),从而为新海底的上涌打开通道。如果这样的裂谷出现在大陆上(非洲的阿法尔裂谷就是一例),大陆就开始分裂。当板块发生碰撞时,它们或者是发生弯曲形成山脉,或者是一个板块潜没(下冲)到另一板块之下,二者必居其一。后一过程就形成了太平洋地区火山活动频繁的“火环带”。热量和压力使部分潜没物质发生熔融,这部分熔融物质最终将沿裂谷上涌形成新的地壳。当两个大陆板块发生碰撞时,将形成山脉(如印度板块撞到亚洲板块,形成喜马拉雅山脉)。板块交界处的地震活动也较其它地区频繁,这也进一步支持了板块构造理论。

我们在此介绍板块构造理论的主要目的,是想说明地球表面是处于不断变化之中的。前文我们已经暗示了大陆漂移与冰川活动期有某种联系。至少可以将一种气候上的巧合事件与大陆的重新调整联系起来:比如南极大陆与周围大陆的隔离以及随后的冰川作用。

在南极大陆被隔离开来以前,即地质第三纪(Tertiary) 前半段(约3500-6500万年以前)的大部分时间里,南极洲曾发育落叶树(季节性的)和针叶树(常青树)的许多种类。南极洲西部一些岛屿的树木碎片化石证实了这一事实。因此,当时南极洲(至少在发现树木化石的南极边缘)的温度比今日要高约10-15℃。

5500万年以前,澳大利亚大陆开始与南极大陆分离,这一事件不仅导致了南极洲显著的气候变化,而且还使澳大利亚发生特殊的生物进化,例如袋鼠的单独出现。自从南美洲和南极洲东部之间的Drake海道(Passage) 打开之后,环南极洲海流从此畅通无阻。这一环流阻挡了北方的暖流,从而使南极洲周边的海水温度较低。因此,相对于南极大陆与周边大陆的隔离这一事件来说,大约4000万年前,南极海水的发育以及随后南极冰盖的形成远远不是偶然的。到了距今400-700万年前,南极大陆确确实实发生了强烈的冰川作用。当然,也有人认为南极被冰覆盖的时间要比这一时间早数千万年。不管怎样,南极冰盖今天所容纳的水量与全球海平面曾下降60米相吻合。有证据表明,另一支重大的海流—海湾洋流(Gulf Stream)也在逐渐增强。

与洋流的增强以及大陆逐渐漂移到各自目前的大致位置这一过程相伴,从赤道到两极气候也出现了差异分明的分区。一些植物和动物在极地气温较高时曾广泛分布于全球各地,后来,随着极地变冷,这些植物和动物根据各自的生态需求(这些需求也随生物种的进化而改变),迁徙到一些适合它们生存的气候条件更为局限的地区。虽然许多物种的活动范围受到了限制,但由于今日地球的气候差异比新生代早期更为普遍,反过来它也为物种提供了更多的生态机会和生存空间。这也使我们联想起包括哈佛大学的Edward O. Wilson在内的一些生物学家所报道的一种现象:物种种数的绝对值(不一定是它们的丰度)随地球的变冷而增加。此外,从白垩纪到现代的过渡时期中,白垩纪有助于煤层和油层形成的高的生物生产率,也随着地球的变冷和CO2含量的可能减少而降低。

地球就这样缓慢地进入了第四纪(Quaternary),在这段晚近地质历史上长约200-300万年的时期内,大约每隔4-10万年,就会重复出现冰盖的重大扩展和收缩。

我们目前正生活在第四纪内长达1万年的气候上非常稳定的一个间冰川期(全新世 Holocene)内。我们后面还要讨论这种稳定能持续多久。

注释:

[1]. C. Sagan and G. Mullen.

1972. Earth and Mars: Evolution of atmospheres and temperatures. Science

17: 52-56.

[2]. W. Broecker. 1990. How to Build a

Habitable Planet.

[3]. J.K.

Kasting. 1993. Earth’s early atmosphere. Science 259: 920-26. Contains

citations and perspectiv on earlier works.

[4]. J.E.

Lovelock. 1995. The Ages of Gaia: A Biography of Our Living Earth.

第二章 气候和生命的共同进化

气候既影响着地球上的生物,也被地球上的生物所影响,两者似乎是共同进化的。两者还都与一些奇妙而复杂的循环相互作用。

环境就是一个由循环构成的复杂网络。这些循环对生命的产生、进化及生存至关重要。水构成了雨、雪和海洋,导致沉积物的沉积。作为一种关键的营养成分,氮无论是在大气中还是在进入土壤和水的过程中,均在其自身的循环结构中发生迁移。氮还与硫循环相关。硫不仅产生酸雨和其它构成潜在危害的状态,它还在蛋白质的功能中发挥必要的作用。对地球上的生命来说,碳是最重要的一种元素,碳循环与外界的一切发生联系。上述循环是如何工作?这些循环内部又各有什么样的危险(如果有的话)对这些问题的解决只能借助于科学家工具箱中最先进的一些仪器,特别是人造卫星和计算机。计算机模拟技术的发展,将使我们中的大多数人尽可能地接近时间机器所观察到的真实状态。

营养成分在一个所谓的生物地球化学循环中发生迁移。生物地球化学循环[1] 这一术语是由V.Vernadsky在20世纪20年代提出的,它描述的是生命、空气、海洋、陆地和其它化学成分之间的相互作用。气候影响上述循环的途径之一是通过控制物质在这些循环中的流动来实现的,部分地是通过大气环流的作用来实现。与此相应,营养成分有助于大气成分的确定,而大气成分又决定了气候变化。水蒸气就是这种营养成分的一种。当它凝缩成云的时候,更多的太阳射线被反射回太空,影响了气候。水蒸气和云还是温室效应的重要成分。另一方面,水还是维持地球上生命的生存的最重要的营养成分之一。

水文循环与沉积循环 (The

Hydrological And Sedimentary Cycles)

任一时刻,穿越整个大气层的某一垂直柱体所包含的以水蒸气形式出现的水的含量,只有同一柱体下的海洋和冰盖中水的含量的50万分之一。与海洋的含水量相比,每年通过降雨形式降落到全球地表的淡水量也是可以忽略的。但是,不断遭受水文循环的蒸馏和扩散作用的只占地球总水量极小比例的淡水,相当于年降雨量50万立方千米。这一数量足以使地球表面5亿平方千米的面积接受每年约1米的降雨量。

大气和海洋环流的能量当然源自于太阳。它使水从湖泊、海洋和陆地蒸发上升。然后,凝聚作用和雨滴生长等作用使这些水以降雨形式回到地表。水的分布地点和数量,很大程度上决定了在各地得以生存的生命形式。

水还通过蒸腾作用从植物树叶转移到空气中。植物的蒸腾作用与水体和土壤的蒸发作用一起,构成土壤水分蒸散作用。在全球平均水平上,海水的蒸发量6倍于陆地的土壤水分蒸发蒸腾总量,尽管后者在某些大陆中央部位可以是主要的局部蒸发源。由水文循环引起的降雨过程既形成沉积物,也使沉积物遭受侵蚀。水将物质从陆地搬运至海洋,使之最终以沉积物形式在海底沉积。在一个相对较短的时期内,沉积循环包括了侵蚀、营养成分搬运及沉积物形成等过程,其中水流起着重要作用。在一个更长的地质时代,沉积、抬升、海底扩张及大陆漂移等过程变得更为重要。水文循环和沉积循环与以下6种元素的含量分布及迁移相互交织在一起:氢、碳、氧、氮、磷和硫。这6种元素又被称为常量营养元素,活着的有机体的95%以上是由这些元素构成的。要维持各种生命形式,就需要这6种元素之间保持合适时空间和量的平衡。尽管大量的这类营养元素以多种方式(有时不易提取)蕴藏在地壳中,但任一时刻这些重要元素的自然供给量却是相当稳定的。因此,为了使生命得以不断再生,需要这些元素进行反复的循环。

氮循环

作为一个重要的营养元素,氮也是化学上最为复杂的元素之一,其循环以多种形式进行。作为氮的原始形态,氮气(N2)占大气的78%。氮气的一部分在土壤和水中转变为含硝酸铵的化合物(亚硝酸盐群)。这种转变就是所谓的固氮作用。氮被“固定在”或依附在其它化学元素上,并与其它原子(典型者如氢原子)之间形成牢固的化学键,这一过程亦被称为是氮的硝化作用。氮可以通过火(包括闪电或汽车引擎的点火或经化学施肥的植物的燃烧)以非生物形式固定下来,也可以通过特殊的固氮有机物而以生物方式固定下来。

被固定的氮残留在空气、土壤和水中。一些特殊的细菌在固氮时从植物中汲取能量来完成其工作。这些细菌常常生长在豆科植物的根瘤中,这些植物包括豌豆科的紫花苜蓿(alfalfa)、蚕豆、豌豆和丁香(clove)。由于这些植物具有固氮功能,人们通常在农作物生长季节之间种植这些植物,来补充由于大麦、玉米、西红柿等不具固氮功能的植物的生长而造成的土壤中氮的含量的耗损。通过将这种天然肥料吸收到它们的根茎中,使得这些植物能将适当形式的固定氮引入它们的组织中。这些植物然后通过化学过程将固定氮转变为氨基酸,再转为蛋白质。

生物体内以蛋白质形式固定下来的氮,最终将通过氮循环而转变为其原始状态,即大气中的氮气。当含有固定氮的植物死亡或被动物吞食时,这一转变过程也就随之开始。如果它们被动物吞食,则大多数固定氮以动物排泄物或尸体的形式回归自然。这些含有固定氮的产物(包括没有被吞食但死亡了的植物)将遭遇能分解腐生物的脱氮细菌等,后者可使固氮细菌的工作成果一笔勾销。通过脱氮作用,动物排泄物、动物尸体及死亡植物中的大部分固定氮,经过若干过程而转换成氮气,其一部分则转化为氧化亚氮(俗称笑气)。

与水蒸气和CO2一样,氧化亚氮(NO)也是一种“温室气体”,它可以捕获地球表层的热量。许多年之后,风可以将氧化亚氮吹至大气层的高层,使得氧化亚氮被紫外线所分解。当氧化亚氮被这一作用所破坏时,同时产生其它的氮氧化物气体(NO和NO2)。有趣的是,平流层中的NO和NO2被认为是对臭氧的含量起了限制作用。大气中的这类氮氧化物通过化学过程被转换为氮或硝酸盐或亚硝酸盐化合物,后者通过雨水带回地球表面时,可被植物所利用。

硫循环

对气候和生命具重要意义的另一个主要的生物地球化学循环是硫循环。作为营养物质的硫通过在蛋白质的结构和功能中所起的重要作用而对所有生物产生影响。某些数量和形式的硫对植物或动物是有毒的,而另一些硫则决定着雨水、地表水和土壤的酸性程度,后者又决定了诸如脱氮作用等一些过程的速率。

与氮一样,硫可以有多种存在形式:二氧化硫气体(SO2)或硫化氢气体、亚硫酸盐化合物。其中亚硫酸盐化合物如在阳光下暴露,可以转变成腐蚀性的硫酸。当硫酸颗粒在空气中飘浮时,它们对笼罩在许多工业地区上空的烦人的烟雾的形成起了促进作用,这些地区往往大量使用含硫的燃料。

可以将空气中的二氧化硫气体或硫酸盐化合物颗粒作为硫循环的开始状态。这些硫酸盐化合物从大气圈中或直接降落、或以雨水形式降落,造成地表环境下硫化物的形成。某些形式的硫被植物吸收到其组织中。然后,与氮一样,当这些植物死亡或被动物消化后,植物中的有机硫化物又重返陆地或水中。在这一过程中,细菌又发挥了重要作用,它们能将有机硫转变为硫化氢气体。海洋中由某些浮游植物产生的一种化学物质,会转变为大气中的二氧化硫气体。这些气体可以重新进入大气圈、水和土壤,使循环继续进行。

硫循环通常进行得较为迅速,而含硫岩石的剥蚀、沉积和抬升等其它过程则需要长得多的时间。火山和人类活动(一般是工业活动)将硫带入环境。当人类燃烧含流的矿物燃料时,释放出来的二氧化硫可以与大气中的水分混合,形成酸雨,从而导致环境恶化。由硫酸小颗粒构成的一层烟雾(称为硫酸盐烟雾)既可以引起肺部疾病,也可以改变大气的反照率,因而影响气候系统吸收太阳辐射能的数量,其结果通常是造成地表变冷。不管其成因是由于工业活动引起,还是由于浮游植物或火山引起,这类硫酸盐烟雾可以改变大气中云层的亮度,影响气候。虽然许多问题有待澄清,但能够肯定的是,总的硫循环,特别是人为因素引起的硫酸盐烟雾、酸雨、工业烟雾,构成了主要的物理学、生物学以及健康与社会的问题。

碳循环

对全球变化最有意义的循环是碳循环。我们知道,以二氧化碳(CO2)形式在大气中存在的碳的含量是很少的(目前是0.035%)。在海洋,沉积物和岩石中以各种形式储存的碳的含量相对来说要多得多。植物在光合作用中利用太阳能,将CO2和水结合起来,利用碳合成来构造其组织的碳水化合物和糖类。在春夏时节,伴随日照的增加和温度的上升,植物以更快的速率从空气中吸收CO2。 在北半球,每年的春季和秋季之间,空气中CO2的含量下降约3%。每年碳的吸入量相当于数百亿吨的CO2。在植物较为稀少的南半球,空气和植被之间CO2的交换量大约只是北半球的1/3。

随着秋冬季的开始,由于可将CO2转换为碳水化合物的太阳能减少,温度下降,光合作用的速率变慢。因为活着的植物的呼吸作用以及衰亡植物或死亡有机物的腐败作用超过了光合作用的速率,此时,植物碳循环中的另一部分起主导作用。

诚然,介入碳循环的因素并不限于CO2。海水内部复杂的生物学和化学过程控制着空气和海洋间的CO2交换。地球上植物的产地和数量则是另一类控制因素。此外,诚如我们所知道的那样,诸如水、氮等其它营养成分也是维持生命所必需的。它们与碳和生命在一连串环环相扣的生物地球化学循环中相互作用。

前文提及CO2是地球大气圈中的微量气体,这意味着CO2的含量相对来说是不高的,目前只占大气的0.035%。但这一微小百分比所代表的大气圈碳的总重量则有7500亿吨,它对大气圈的热平衡具有显著的影响。CO2的气候学作用在于它能让大多数的太阳辐射通过,但它同时也吸收更大比例的红外辐射,捕获地球热辐射的一部分,否则这些热辐射将从大气圈逸散至太空(换言之,如前所述的那样,CO2是一种“温室气体”)。

大气圈中还有其它一些具有强烈温室效应的微量气体,它们的浓度有可能增加。其中比较突出的是甲烷(CH4)。工业革命以来,CH4的浓度已增加了大约150%。动物、细菌以及采矿、农业等人类活动所带来的污染物均可产生甲烷。氧化亚氮的含量也正在增加,这或许是氮肥使用量增长的一个后果。原始的CO2浓度来自于下列几种作用的组合:将气体带至大气圈的火山喷发活动,岩石的形成和风化作用,有机物质的合成和腐败作用,以及将未腐败的有机物质转变为矿物燃料的化学作用。所有上述作用都在较长的地质时期内发生。人类正在挖掘这些矿物燃料,并以比其形成要快得多的速率消耗它们。工业革命以来的150年间,为了满足能源和农业需求,人类活动已使大气CO2的含量增加了20%-30%,大多数的预测结果指出,到21世纪中叶,大气CO2含量增加100%不是没有可能的。

大海洋 (The Great

Plains Ocean)

地球大气圈中总有足够的CO2来支持光合作用。我们也知道通过有机的及无机的机制,CO2不停地被风化作用所消耗。如果风化进行得很完全,地表将不会留下足够的CO2来支持植物的生存,而事实上这种情形还未发生。这里,火山作用,特别是沿海底洋中脊的连续的火山作用,发挥着一定的作用。

将格陵兰的所有冰块融化可使全球海平面仅仅上升5米左右,全球所有山谷冰融化也不过将使海平面上升一点儿。而将南极巨大的冰川融化则可产生一个大得多的影响,但即使是这一显著的、难以想象的事件,也将只使海平面上升60米。这一数字还不到地质学家们所知的白垩纪(Cretaceous) 海平面上升值的四分之一。1亿年前的白垩纪,也是一个霸王龙(Tyrannosaurus rex)主宰天下的时代。因此,虽然冰川消融确实能使海平面上升一部分,但它显然也不足以解释发生在白垩纪的海平面上升,这次上升使得当时普遍存在着大量的内陆海洋。与现代陆地占地球表面积的30%不同,白垩纪时期陆地只占地球表面积的20%。那么,引起如此高海平面的其它原因会是什么呢?

有两种合乎逻辑的可能性:一是当时地球的水量较现代为多;二是当时的大陆下沉到地壳更深的部位。这些推想并无支持依据,因而被大多数科学家认为是极不可能的。

一旦我们把自己放在地质历史时间框架内进行思考,一个最经得住推敲的解释相对来说也是颇为直观的,这就是在地球的那个早期历史时期,洋盆体积较小,因此当时的海水覆盖了更多的陆地。那么又是什么东西充填了早期的洋盆呢?

最有可能的是来自洋中脊的火山物质,因为l亿年以前洋中脊火山活动的速率可能比新近的要快得多。但是,如果当时构筑成洋中脊的海底火山活动更为频繁,那么,由于火山喷发释放出的气体之一是CO2,当时应有更多的CO2进入地表系统。

尽管今天我们仍未掌握测量恐龙时代大气温度的直接方法,但我们确实知晓下列几个事实:①当时曾经很热。白垩纪中期的地表温度比今天要高出10℃(或18℃),这意味着当时过量的CO2加剧了温室效应并使大气温度升高;②地球各地普遍发育阔叶植被。更多的CO2有利于光合作用的增强;③相当数量的矿物燃料在当时形成。由埋藏的有机物质转变而来的矿物燃料反映了当时可能存在较高的植物或浮游生物生产率,这似乎又令人信服地表明,较高的CO2加剧了光合作用的进行。当然,上述所有证据都只是定性的。

宾夕法尼亚州立大学的Eric Barron绘制出了白垩纪时期的大陆漂移图。从图2.1我们可以知道,1亿年以前世界的地理格局与今日相差甚大。一些内陆浅海将美国分成东西两部分。现今高达1千米多的Rockies山山麓上所见的蛤的化石即与此有关。

由于水体的颜色总的来说比陆地要深,因此它能吸收更多的太阳能。仅仅由于这一因素,减少了三分之一陆地面积的地球比现今地球也要热一些。此外,几乎所有证据都表明,在白垩纪中期,地球两极缺乏稳定的冰盖。因此,与现代两极覆盖着白色冰盖的地球相比,当时从地球反射回去的太阳光要少一些,这又促进了地球的变暖。为了定量估计白垩纪中期的地球到底有多少热,人们在地球气候系统的三维计算机模拟中考虑了上述因素。

其中一种模拟研究指出,两极无冰盖及地理格局的改变,这两者的结合足以使当时地球的温度比现代高出大约5℃。但与白垩纪中期的古气候证据所表示的变暖程度相比,5℃似乎少了一些。在科罗拉多州Boulder的美国国家大气研究中心(NCAR)工作的Warren Washington和Eric Barron两人进行的这一模拟所得出的温度,显然比其它证据所反映的要低得多。而且,鉴于化石证据表示当时在北极圈附近生活着阔叶林和短吻鳄 (alligator),因此我们可以推断,在白垩纪纪中期,即使是冬季,严寒的出现也是极为稀少的。那么当时的地球,是否热到即使在冬天也甚少在高纬度地区发生结冰?由于美国国家大气研究中心的计算机得出的温度结果偏低,因此在其模拟中可以看到在中、高纬度地区出现大量的冰点以下温度分布区,而这与化石记录所反映的情况是相似的。也许由于我们刚开始进行模拟,模型的不完善造成对地理和冰的变化太不敏感;或许还有其它一些因素在同时起作用,如果我们在模拟中考虑这些因素,模拟的结果可能会更真实地反映实际发生的情况。模拟绝非仅仅是一种学术上的行为,因为我们正是利用这类模拟来预测未来数十年间人类活动对气候所可能带来的影响。

图 2.1: 由Eric Barron 和他的同事们重构的古大陆三幅简单印象图。

为了理解为什么这类模拟研究是如此的复杂,科学家们对之又是如此的着迷,我们有必要理解计算机模拟的构成。下面我将扯开主题,对计算机模拟的基本内容作一简单介绍。

模拟的艺术 (The Art Of

Modeling)

对于一个气候学家或生态学家或经济学家来说,能够拥有的最有用的工具就是一个快速、准确的模型。在快速、大型计算机问世之前,这是无论如何都不可能做到的。只有利用快速、大型计算机,人们才能求解方程,对全球观测系统(如人造卫星)的数据进行处理,提出设想并对模型进行检验。确实,在现代巨型计算机问世之前,20世纪60年代,一些大学和大公司使用的在当时已算相当昂贵的计算机的计算速度仍是太慢,无法进行大量的计算。

Lewis F. Richardson是一位倍受科学家们崇敬的具有远见卓识的学者,他被称为大气计算机模拟之父。早在20世纪20年代,也就是在早期计算机得到普遍应用之前40年的时候,Richardson就开始尝试用数学方法来计算天气。在Richardson之前,人们已在伦敦用Colonel E.Gold的天气图指数(Index of Weather Maps)来进行天气预报。各观测台站将观测到的数据用电报告知位于伦敦的气象办公室,这些数据然后被标在一张大比例尺图上。借助于天气图指数,预报者从以前的天气图中找出大量与刚刚画出的天气图相近的天气图,基于过去曾发生过的将会重复发生这一思想,预报者也就因此做出天气预报。大气的历史被视为是“大气自身在今天的工作模型”[5],这实际上是地质学家的均变论原理 (uniformitarianism principle) 在大气领域的翻版。Richardson则为天气预报找到了一种新的革命性的方法——用反映基本物理学规律的数学模型来代替类比图。

Richardson注意到,天气类比图的问题在于天气并不总是沿一相同的模式发生演变的。虽然曾经发生过的可以再次发生,但我们并不能可靠地认定将要发生的必定曾经发生过。因为会出现一些独特的事件或情形。因此,Richardson提出了以微分方程(已知自然规律的数学表达)的形式进行天气预报的设想。由于不能精确求解微分方程,因此他建议采用一种逼近的数值方法。他还提出了一系列方案用以将观测数据变成便于进行数值计算的术语。他非常清楚,用他倡导的数值方法来进行实际的天气预报所需的计算能力在当时仍只是一种梦想。在他的梦想中,他预见有这样一种巨大的装置“像剧院那样的大厅”[6],这个装置内将有数百台可以进行天气计算的人类“计算机”。Richardson使用初始微分方程中的数值法则(现在称之为算法, algorithm),几次初步尝试都以失败而告终,但这并不意味着其基本思想是错误的。更确切地说,Richardson只是没有意识到,除非对其算法稍作改变,否则他所选择的逼近方法会导致一些荒唐的结论。数十年之后,随着核武器竞争所带来的经费资助,使得数学家们找到了使Richardson的数值方法取得成功的方法。事实上,这些方法已成为现代普遍采用的天气和气候模型的基础。

模拟的优势在于我们可以进行一些在现实世界中所无法进行或不切实际的实验。从本质上来看,一个模型就是一系列编译成计算机算法的数学方程,它们被用来在计算机中模拟现实情况。它使得科学家们能够提出一系列问题,这些问题一般是假定一些条件,然后考虑会出现什么样的后果。换言之,它使科学家们得以在某一较大的尺度上安全地进行与自然之间的游戏:如果某一条件改变了,气候的所有其它方面将会发生什么变化?如果人们改变一个变量,比如太阳的辐射能力,例如温度和降雨量等其它变量将会出现什么情况?最后,既然各种模型不大可能完全真实地反映实际情况,我们应在多大程度上相信模拟的结果?

要建立任何一个系统的模型,人们必须事先确定该系统中包含有哪些组成。例如,要建立一个铁路模型,人们必须在模型中包括一些诸如铁轨这样的基本组成单元,然后选择摹仿的机车类型。根据要模拟的铁路模型的真实程度,人们还必须考虑其它一些特征:如水塔、道口、信号、火车站等。

要模拟气候,模拟者必须确定系统的组成单元及所包含的各种变量。例如,如果我们选择模拟冰川期和间冰川期的长周期序列,我们的模型必须明白无误地将过去数百万年间发生作用的气候系统内所有相互作用的重要组分的影响包括进来。如我们所知,生物影响了气候,因此必须将生物包括在气候系统中。这些相互作用的子系统构成了一个模型的内部单元的一部分。

另一方面,如果我们只对模拟短周期(例如某一星期)天气事件感兴趣,那么,我们的模型中可以忽略冰川、深海、陆地形态及森林的任何变化,因为它们在短时期内的变化非常有限。这些因素将被称为模拟气候系统的外界条件。

模拟者所言的模型有一系列级别,这些级别可以大到简单的整个地球的、与时间无关的温度模型(即有关在一较长时间跨度内整个地球的平均温度的模型),小至高精度的、三维的、与时间有关的模型。后者将包括大气、海洋、生物圈中的变量,有时甚至包括地壳的变量。可以想象,这些更为综合的模型同时也是极端复杂、难以建模的,而且费用昂贵,其结果又不易验证。人们一般总会认为,随着模型复杂程度的增加,模拟的真实性也相应增加,但实际出现的情况并非总是如此,这使得模拟工作常常成为一项艰巨的任务。

当我们确定了模型所包括的各个过程和子系统后,我们编写出能最好地描述这些变量的算法,使得计算机能够根据这些算法来执行我们所给的命令。我们认为(有时并未加以证明)气候系统中的变量是在按照我们所理解的自然法则相互作用,并可将这些变量以数学形式予以表述。我们所采用的模型的精度及综合程度决定了我们所要表述的算法的数量和类型,使得模型能合理地接近(我们希望)已知的自然法则。对于非常简单的模型来说,描述各个气候变量的行为的数学方程,可以被任何知晓初等代数的高中一年级学生用初等代数予以求解。尽管如此,一旦气候学家试图在一个模型中加入许多气候变量,或者在一维以上的空间中进行模拟,其数学及其引起的计算机算法的复杂性将大大增加。如果将全球表面划分成大约四万个网格,计算每一网格几天的天气变化通常需占用现代超级计算机一个小时的机时。

天气或气候模型中的初始方程通常表达了每一气候变量在时空上的连续变化。但计算机求解的实际方程只是上述初始方程的近似。试以温度为例,现代计算机并不去求解一个针对所有地方的温度的方程,相反,它采用的是逼近法,通过对方程进行时间与空间离散。离散点的网格之间或者测量和计算时间之外的其它时间段的一些模型数据,就需用平均的方法求得。最新的方法已在网格点之间取得了更好的逼近效果。虽然一些局部现象,如湖泊、山谷及各场雷暴雨,可以改变局部的气候条件,但如果网格取得很大,上述条件就不会在计算机代码中出现。现代的气候模拟所采用的网格通常是几百千米的规模(第四章 将进一步深入阐述这种“网格尺度”现象)。因此,解决上述问题的唯一办法是采用更多的网格节点,这意味着需要有更多的数据、进行更多的计算,因而将也是十分昂贵的。每次当网格面积缩小一半时,计算费用将增加10倍。

模拟恐龙时代的气候 (Modeling The Dinosaurs’ Climate)

让我们现在回到前还美国国家大气研究中心所模拟的白垩纪温度过低的那个问题。1984年,我们几个在Boulder的研究者试图用一复杂的计算机模型来解决这个问题。在我们的模型中,我们采用不同的假定的白垩纪海洋温度pattern的组合,意在寻找海流是否以某种方式,阻止了模型所预测的高纬度地区内陆冬季严寒气候的出现。我们甚至在模拟中假定北极海洋与其它各地一样,具有较高的表面温度。然而,在我们所进行的所有模拟中,均无法避免出现这样的情况,即漫长的冬夜向太空辐射红外热辐射,这种辐射足以引起严酷的内陆霜期,至少在冬季,当出现来自温暖海洋的风停止吹向高纬度大陆这种偶然情况时,上述情形肯定会发生。从“弱早期太阳佯谬”论争中可以得出这样一种可能性:大气中过量的CO2加剧了温室效应。但这些过量的CO2来自何方?又是如何增加的?

也是在20世纪80年代,我们在其它实验室工作的一些同事,特别是耶鲁大学的Robert Berner,根据反映海底扩张速率变化的地质证据,指出约至亿年前的白垩纪中期,是一个显著的海底火山活动时期和扩张加速时期。这两者都使得海底快速堆积大量的火山岩,并因此而导致洋盆体积的缩小和海平面的上升;此外,火山活动还使大量的CO2进入海洋一大气系统。他们在前文讨论过的盖亚假说和WHAK机制的基础上,提出了一个联合的有机和无机反馈机制。当海底扩张速率较大时,海平面上升,CO2含量增加,气候温暖而潮湿。具有高CO2含量的暖湿气候将加剧风化作用,提高浮游植物的生产率,而这又可以反过来通过无机的风化作用和生物埋藏作用,以碳酸盐沉积物形式来消耗部分的过量CO2。

因此,这就提供了一个消耗CO2的负反馈(起稳定作用),它使得气候不至于变得过热。换言之,在几千万年(而不是数亿年至10亿年)的短时间尺度上,诸如大陆漂移、火山活动及生物活动的速率的变化等因素的共同作用,或许可以使空气中CO2的浓度高达现代CO2浓度的5倍。Berner及其同事们的模型预计,白垩纪中期 (mid-Cretaceous)的CO2含量将数倍于现代的CO2含量。

在缺乏明确的直接证据的时候,上述描述与其说是经过合理的推敲而被证实,还不如说是带有一定偶然性的自圆其说。如果愿意,你也可以称之为是一个古气候学者的饭后谈资。这也说明为什么当我们过于依赖未加验证的计算机模拟的结果时,科学论争也就随之开始。不幸的是,除计算机模拟以外,还没有其它手段可以进行这类“假如……那么……”的实验。奥妙就在于要向这些计算机问一些它们能够可信地加以回答的问题,而这绝非是一种简单的技巧。

地球化学家们总是支持这样一种观点,即从中生代 (Mesozoic) 到现代的100-million-year以来,伴随海底扩张速率的减慢,大气的CO2含量也在降低。6600万年以前的白垩纪 (Cretaceous) 末期,随着当时的恐龙及半数其它属种的生物的灭绝,海底扩张的速率开始变慢。

人们已撰写了大量文章来解释这些奇妙物种的结局,而有关恐龙灭绝的各种解释既包括生物竞争、疾病及其它一些“内在”原因,也包括地球与一颗直径约10千米的小行星或.彗星之间的巨大撞击。这样一次猛烈撞击所引起的爆炸可以将大量的物质抛向大气圈,遮挡太阳光数月乃至数年之久,从而削弱地表的光合作用,在陆地产生冰冻温度(所谓的小行星冬天)。碰撞的冲击波还使大气产生足够的硝酸,从而使海洋酸化。所有上述效应还可以使地球暂时摆脱臭氧层的影响,强烈改变大气圈的温室特性。外界的灾变所带来的致命的协同干扰作用,可以毁灭当时所有的恐龙和半数其它属种。虽然人们对这一解释的细节尚存较大争议,但这一解释总的来说似乎是合理的,甚至被广泛接受。当20世纪90年代早期,人们在Yucatán半岛“发现了据信是这样一次撞击事件的冲击坑的痕迹时,这一解释的可信度大大增加了。

尽管有各种灾变事件的出现,如果说地球的气候在过去1亿年以来只是变冷,严格来说这种说法是不正确的。因为地球在自1亿年前演化至今的历史中,既有相对温暖的时期,也有相对寒冷的时期,其中有些时期可延续数百万年(见图1.l)。

无论如何,曾经生活在海底的浮游生物化石的化学成分,可被用来估计这一地质历史时期的海底水温。在过去1亿年间,海底水温似乎最多降低15℃才达到现今0℃左右的全球平均海底水温。同时海平面降低了数百米,各大陆则漂移到现今的位置。大部分内陆海洋消失了,有一部分残留至今日,如波斯湾(Persian Gulf),地表温度平均下降了10℃左右。大约在1500万年至2000万年之前,随着南极洲和南美洲之间的(Drake海道(Passage)的打开,南极洲开始发育永久冰盖。如前所述,有些学者推测,由于这一大陆和洋底形态的地理格局的改变而得以形成的环南极洲洋流,使得以前曾抵达南极洲大陆岸线的温度较高的洋流开始远离南极洲,而早先的这种暖洋流,则曾经阻止现代南极洲那样的大陆冰盖的形成。另外一些学者则推测,是由于新生代大气CO2浓度的降低,才使冰盖得以在南极洲大陆上逐步发育起来。

倾斜的地球

大约200-300万年以前,覆盖北冰洋的永久冰盖已经形成,古气候记录则开始显示大约4万年为一个周期的明显的热胀冷缩交替时期。4万年是一个有趣的数字,因为它大约相当于地极从与地球轨道面呈大约22.5度交角的位置摆动到24.5度交角的位置所需的时间。目前,地轮(axis)的倾斜角度是23.5度,相当于现代北回归线和南回归线所处的纬度。在数千年后的地图上,我们将需要把这些重要界线的位置往赤道方向移动数十千米。在物理上,这意味着地轴的倾角将减少,而冬季和夏季之间的温差将减少数个百分点。

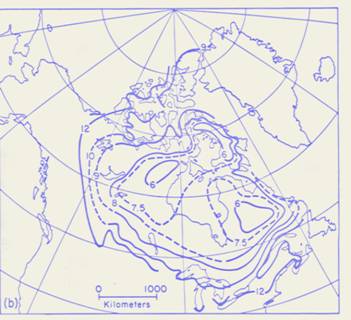

冬季和夏季之间阳光数量的改变或许影响着冰川期的开始或终结(特别是在可以发有巨大冰盖的北半球高纬地区),这一观点长期以来一直被人们所推测,而最近又有人对之进行了计算,这就是所谓的米兰科维奇(Milankovitch)机制。最有趣、或许也是最令人困惑的是;人们发现大约在60――80万年前,极端寒冷期和温暖期的主要旋回周期,转变为各间冰川期高峰之间的10万年周期(尽管4万年的周期仍不太明显地存在着)。最后一次主要冰期大约在1万年以前结束。2万年前,北欧和北美的大部分地区覆盖着与其现代海拔高度相当mile-hight厚的冰盖(图2.2)[12]。冰川在全球各地的高原和山脉中扩大。热带雨林范围收缩,而沙漠则在扩展。大量的海水以冰的形式被限制在大陆上,使得当时的海平面与现代相比下降了100余米。巨大的冰原蚀刻着陆地,塑造着地形。全球范围内平均比现代低约了5――7℃的冰川期温度改变了地球的生态面貌。

为什么在大约80万年前,10万年级别的周期主宰着更短更弱的间冰川期旋回(cycle)?为什么在数百万年前存在着气候的冷暖旋回?尽管目前已有一些令人鼓舞的观点和计算结果,但围绕上述问题的明确答复仍有待探寻[13]。

远古的空气 (Ancient

Airs)

地球科学在过去20年间所取得的最有趣的发现之一来自格陵兰和南极的冰芯。雪降落至这些冰冻的大陆上,当雪压实成冰时,雪颗粒之间的空气最终以气泡的形式被封闭在冰中,其中有些气泡已有20万年的年龄。

科学家们将数百个5米长的冰柱从2000-3000米深处带至地表,然后通过雪上飞机将这些冰柱运到岸上,从这里再长途运输到法国、瑞士、丹麦及美国的一些实验室中,用来进行冰芯及气泡的化学成分分析。这些冰芯为我们提供了地球大气圈历史的记录,其时代可以回溯至100,000-200,000年前的祖先Neanderthal人时代。

在实验室内,这些被切成条状的冰芯在密封的器皿内进行融化,气泡内释放出来的气体被一些灵敏的仪器所检测。通过这样的工作,我们可以知道,古埃及和Anasazi印第安人所呼吸的空气的成分与现代人呼吸的空气的成分大致相似,只是现代人呼吸的空气中增加了过去一二百年间所带来的污染物。这些污染物主要有:过量的SO2、CO2及甲烷。前文我已指出,工业革命和滥伐森林已使大气的CO2含量增加了25%,而与农业、土地利用及能源利用有关的大量人类活动则使甲烷增加了15%。检测中还发现一些自然变化现象,如大规模火山喷发中的酸雪。

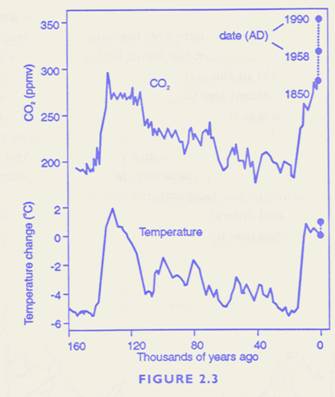

在我看来,来自冰芯的最引人注目的发现并不是在人类文明的过去1万年间温室气体和全球气候的相对稳定性,而是南、北极冰芯所揭示的这样一个事实:即平均来说,本次盛冰川期(last ice age)大气与我们生活的全新世 (Holocene) 的大部分时期相比,CO2含量要低30%-40%,甲烷含量低50%(事实上,这里的全新世指的是工业革命及其造成污染以前的全新世)。在极盛冰川期 (the ice age peak)及此前的间冰川期

(interglacial)(大约12―15万年以前)也发现了温室气体与温度之间类似的直接关系(见图2.3)[14]。

这一显著的发现暗示:在CO2、甲烷和气候之间可能存在一种正反馈(不稳定)机制(而不是负反馈机制)。这就是,当地球变冷时,上述温室气体减少,而这又造成大气trapping 的热量减少,从而加剧地球的变冷。当地球变热时,CO2和甲烷含量增加,从而加快了变热的过程。盖亚假说指出,为了保护气候的稳定性,生命必须发挥作用以控制环境条件。但是,如果说生命在上述温度―CO2―甲烷关系中起一定作用的话(这是可能的),那么,它对气候条件变化进程所起的作用将是加速,而不是延缓。这里,科学的故事仍旧是不完美的。不管怎样,大多数科学家同意这样一种观点,即生命在晚近的冰川期和间冰川期、气候变化和温室气体之间的正反馈关系中,曾经是一种主要因素。

对我们上面的讨论至关重要的,并不是我们还没有令人信服地找到能够解释生命在CO2――气候正反馈关系中的作用的特殊机制,而在于这种反馈呈现出正反馈特征这一事实。这与我们从大气自高CO2、低O2的太古代(Archean),演化至约5亿年前的生物大进化时代(经历10至20亿年的过渡时期)研究中所得的结论不同。如前所述,在这一长期的过渡时期中,生命或许是CO2消耗过程中的一种重要forcing,这种消耗有助于气候的稳定,从而构成盖亚假说中隐喻的负反馈。

与此有关,地球化学家Robert Berner对其早先提出的地球化学模式进行了修改,他在新模式中增加了六种新的成果和因素,包括诸如海底扩张和长时期太阳光照度的增加等无机因素,以及大约3亿年前陆生维管植物(vascular land plants)的进化和分布所导致的一些有机作用过程。盖亚假说的支持者们曾经指出,后者还导致土壤中化学风化作用加剧进行。

针对大约3亿年之前二叠/三叠纪之交的已被广为承认的寒冷时期,Berner指出:“在以丰富的煤为特征的二叠纪(Permian)――石炭纪(Carboniferous)时期,沉积有机物的大量埋藏造成大气中CO2含量的降低,这一作用使得发生在古生代中期的CO2含量的显著下降,并在此时得到进一步的加剧。CO2含量的下降所造成的温室效应的降低可能对二叠纪(Permian)――石炭纪(Carboniferous)的冰期产生重要影响,这次冰川作用是地球显生宙(过去5.7亿年间)整个历史中规模最大、历时最久的一次冰川作用。这些结果又进一步支持了这样的观点,即认为在地质时期,大气的温室效应是影响全球气候变化的一个重要因素。”

Berner的研究结果,除了加深我们对温室效应的理解以外,还给气候学上的有机――无机之争带来启示。他明智地忠告思想开明者:“无论是用纯地质学的方法还是用纯生物学的方法来解释长周期的碳循环,均是过于简单化的。”

图2.2.

空前的全球变化吗 Is Global Change Unprecedented?

将热俘获(heat trapping)温室效应理论编制成气候的数学模型,计算结果表明,当CO2(或如CH4那样的有相当遮热效应heat trapping equivalent的其它温室气体)含量增加1倍时(如果人口、经济、技术如人们所预计的那样继续发展下去,大约在下世纪中叶即可达到这一水平),到2100年,地球气温的增幅范围将是1―5℃。

即使是上述幅度的下限,也意味着每百年平均增加l℃,这一速度10倍于从未次冰川期结束到现代间冰川期这段时间内,全球温度自然持续变化的平均速率。如果采用增幅范围的上限,我们将看到,未来百年气候变化的速率是自然持续的气候变化的50倍。以这一速率变化的全球气候,将毫无疑问地促使许多物种调整它们的活动范围,以适应快速变化着的气候条件,就像它们在1-1.5万年以前由冰川期向间冰过渡)。

史无前例的是人为因素所造成的变化将可能以一个极快的速率进行,与此同时,大自然则由于人类行为所造成的大量化学物质或异地物种的移植而受到改造。因此,理解CO2含量增加1倍后,地球的温度是上升至1℃还是5℃是相当重要的,这两种预测结果之差别,反映了全球变化是以相对可适应的还是以灾变性的速率发生。

由于与上述多重相互作用反馈机制有关的因素的不确定性,要估计下一世纪全球变热的速率仍是相当困难的。将用于预测未来气候的同样的气候模型应用到白垩纪(Cretaceous)中期或冰川期――全新世(Holocene)过渡时期,可以为我们提供一定的佐证作用。科学家们的确是这么做了,而且发现在进行地质时代的古气候变化模拟以及未来气候变化的预测过程中,这些气候模型相对来说有一致的表现。虽然这是一条有价值的证据,但它并不能对模型所作的地区性预测的细节加以证实或否定。

如果CO2含量在未来50年内翻一番,将会出现何种后果?纽约大学的Martin Hoffert及Lawrence Livermore国家实验室的Curt Covey等科学家,对未次冰盛期与现代这两个时期的CO2及甲烷含量差别与气候之间的关系进行了研究。他们的结论是,如果增加了1倍的CO2使地球的温度升高2-2.5℃(此值处在前述流行预测值范围的中间),则气候之间的差异正好可以据此来解释[16]。

冰芯记录(见图2.3)表明在过去的大约1万年间(人类文明时代),气候、CO2及甲烷的含量保持相对的稳定。在过去的两个世纪(工业革命时代)以前,温室气体的化学成分也几乎不变。全新世时期,伴随从本次冰);到现代间冰川期的5000年的过渡时期,全球温度平均升高5℃和海平面上升100米,此后地球的生态系统和生物聚居地,即以我们今日所知的面貌出现。大自然化了大约5000-10000 年的时间,才将北美洲和欧洲的大部分地区以及高纬度海区被冰所覆盖的地表景观,转变为目前的主要在两极陆地和海区以及高山地区才出现终年冰盖的地表景观。由于这一转变正好对应着5℃左右的全球变暖,我们因此可以估算全球自然的、持续的稳定变化速率约为1℃/千年(请记住这一数字,我们在后面还将多次提及这一数字)。

我已经指出过,这些变化足以使物种的聚居地和聚居的物种环境发生急剧变化。它们或许还导致了诸如猛犸(mammoths)和剑齿虎(saber-toothed tiger)这类动物的灭绝。

盖亚假说 或共同进化? (Gaia or Coevolution)

在某些方面及某些规模上,生命对保持稳定的气候变化起到了促进作用。然而,在从间冰川期到冰川期或从冰川期到间冰川期的过渡时期,生命所起的作用似乎是加速了(而不是减缓了)气候的变化。这种复杂性使我在20世纪80年代,将其与18年前生态学家Paul Ehrlich和Peter Raven所命名的一种生物过程相类比[17]。两位学者的研究阐明了两种相互作用的物种的共存,是如何导致与它们相异的另外一些进化路径。他们称之为共同进化。

我觉得,气候与生物的共同进化是一个合适的类比。换言之,如果缺失其中任何一方,生物以及包括气象要素在内的无机环境,将会在地质时期遵循与它们所曾经历过的完全不同的进化路径。共同进化在正反馈或负反馈之间并没有特殊的倾向性要求,它需要的仅仅是相互作用,而地球的化石和沉积记录无疑成为这种相互作用的见证。

最后,如果允许人类将自己视作生命(即生活着的自然系统)的一部分,那么,我们可以说,人类对地球的集体作用,完全可以成为地球未来的一个重要的共同进化因素,这种集体作用被某些研究者称为“工业代谢作用”及新的工业生态学。(有关这种作用好坏与否是一个价值问题,对此我们将在本书的结束部分予以讨论。)

目前人口的持续增长趋势、对高质量生活水准的渴望以及为了达到这些以增长为导向的目标而采取的技术和组织方式,均促进了被经济学家称为残余物(residuals)(而我们大家称之为污染)的副产品的产生。

在这些地质时代内的全球规模的自然实验中,没有一个实验能够精确地与目前正在进行的由人类活动引起的全球变化实验相比较。因此,我们仍无法提供决定性的证据来证实我们的预测是对的。这些实验只是积累一些恰如其分的证据,使得我们目前的预测至少是合乎情理的。它们当然也证实了我的看法,即为了对地球未来的气候变化进行关键的预测,以认识地球生态系统及人类的命运,我们必须从陆地、海洋、冰盖中挖掘出尽可能多的地质、古气候和古生态记录。不幸的是,一些目光短浅的政治势力常急功近利,削减这些似乎深奥难懂的研究的费用。

上述记录是地球自然历史的图书馆。它们提供了一种背景,对照这种背景,我们可以调整目前仍显粗糙的手段来洞察模糊不清的未来,而这种未来正遭受着来自人类的日益增强的影响。

注释:

[1]. W.H. Schlesinger. 1991. Biogeochemistry: An Analysis of Global

Change.

[2].

S.H. Schneider. 1994. Detecting climate change signals: Are there any

“fingerprints”? Science 263: 341-347. Reviews the history of the

aerosol-climate debate and offers many additional references. This paper laid

out the reasoning that allowed subsequent assessments to express increased

confidence in the detection of global warming effects in the climate record.

[3]. Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 1996. Climate

Change 1995. The Science of Climate Change: Contribution of Working Group 1 to

the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N. Harris, A. Kattenberg, and

K. Maskell, eds. Cambridge: Cambridge University Press. See Chapter 10 for a

review of ocean carbon chemistry. Hereafter cited as IPCC 1996, WG I.

[4]. E.J. Barron, P.J Fawcett, D. Pollard,

and S.L. Thompson. 1993. Model simulations of Cretaceous Climates: Thephilosophical Transactions of the Royal

Society of

[5].

L.F. Richardson. 1922. Weather Prediction by Numerical Processes.

[6].

[7].

P.N. Edwards. 1996. The Closed World: Computers and the Politics of Discourse

in the Cold War

[8].

S.H. Schneider and R. Londer. 1984. The Coevolution of Climate and Life.

[9].

S.H. Schneider, S.L. Thompson, and E.J. Barron. 1985.

第三章 是什么引起气候变化

模拟是我们用来预测未来变化或借以解释过去曾经发生过的事件的重要手段。为了检验模拟对于描述实际古气候事件的各种数据的适应性,了解过去曾经发生过的事件的某些重要方面是关键所在。这样的检验,将有助于科学家了解,如何使用来自这些模型的有关信息以及如何去证实他们的预测。我们因此也将能在进入新世纪之际,更好地对面;临的大量公共政策问题进行评价。

遗憾的是,已知的气候模式可能未能包含所有的未来条件,而我们的各种模型尚未能针对迥异于已知气候模式的各种情形进行较好的调整。因此,我们仍需继续寻找进一步检验模式的各种途径。我们所拥有的用以进行这类检验的最好的物理实验室,并不是那种由玻璃和钢材构筑而成的实验室,而是地球本身,特别是我们所掌握的有关地球历史时期的知识。

是波动还是衡稳趋势?

可以在各种不同的尺度上对气候进行模拟,这些时间尺度可以从数千万年(例如,白垩纪的时间尺度)到10万年(如冰川期、间冰川期的交替变化),抑数年尺度。

为了了解并可靠地预测全球变化,需要进行许多不同时间尺度的模拟。与地球系统科学有关的全球变化问题,主要考虑的是人类引起的气候变化。根据全球气温记录,并进行适当平均,显示自19世纪中叶以来全球温度上升了大约0.5℃(图3.1)。有人仍坚持认为这一变热趋势,特别是20世纪80-90年代创记录的变热,仅仅是一种自然涨落。因此,对各种时间序列下可以识别的特征变化类型进行分析,或许会提供一些帮助。

其中一种变化是这样一种周期性变化:时间序列围绕某一均值上下摆动。还有一种可能是在两个长期均值之间的跳跃性变化。例如,当一座火山喷发时,抛向平流层的硫酸烟雾将阻挡部分太阳光,并引起地表的快速冷却,这就是一种跳跃性变化。地表的变冷效应通常可以保持1年左右,然后温度在一个数年的变暖趋势中呈逐步升高趋势。1991年菲律宾的皮纳图博(Pinatubo)火山的喷发就是这一情形,其温度效应可以在图3.l中观察到。

在长期的上升趋势中也可以出现短期的下降趋势。在过去100年间,全球表面温度经历了一种整体的上升趋势。叠加在这一上升趋势之上的,是一些数年或数十年的温度“反弹”。这些反弹是一些自然的、随机的涨落过程,还是由一些可以确定的气候系统以外的外界力量(不管它们有多么小)引起的?如火山尘埃、太阳辐射变化及人类活动等。对此,研究人员和气候观测者们仍争吵不休。

一个有趣的假想例子是这样一种时间序列,在该序列中,虽然温度的长期平均值是恒定的,但随着时间的推移,序列内的变异增加了。例如,温度下降到O℃以下仅仅几个小时,就足以使一棵玉米夭折。对这棵玉米来说,温度越过冰冻这个门槛就是一次大事件,不管这种温度仅仅是一种随机的涨落变化还是代表了一种真实变化的趋势。同样,一只鸟或一只昆虫死于30℃以上的高温所预示的是一种变异程度不断增加的趋势,对这些动物来说,这是一件相当大的事件,但是,对一个只关注温度的长时期变化的气候学家来说,他并不会将此视作是一种气候变化。同样,对于那些老年人或流浪者来说,仅仅几天的酷暑即可置人于死地,有如1995年7月热浪袭击芝加哥时所发生的悲惨事件一样。

科学家们总是在寻找变异背后的种种原因,如果这些原因是可靠的,它们将有助于科学家们在涨落中区分出真正的变化。正如我曾经指出的那样,过去的气候是多变的:有冰川期、有延续数千万年的无冰时期、甚至还有十亿或二十亿年大气中缺失或极少含有氧气的时期。与现代相比,各大陆曾处在不同的地理位置,来自太阳的能量也不一样,而大气的成分亦有差别。换言之,有一些天然“实验”曾见证了一些尺度极大的变化,在许多情形下,甚至比人类在未来几十年内通过改变大气化学成分所能施加的影响还要大。但是,与人类所可能施加的影响相比,这些巨大变化的自然速率通常(但不完全是)要缓慢得多。要预测气候,我们不应仅仅局限于寻找验证的手段,我们还需要识别、分析促使气候变化的各种因素,这些因素被称为“气候forcings”。

图3.1.

循环 (Ciculation)

地球轨道形状控制某时某地抵达地球的阳光数量,它就是一种气候forcing。比如,来自太阳的热量促使了季节的变换。基本的大气循环是由太阳forcing来驱动的。当阳光照射进来时,其中一部分阳光立即被反射回太空,这种反射绝大部分是由云、沙漠和冰盖来完成的。地球的这种反射阳光的能力又被称为反照率,它决定了所吸收的太阳能的多少。人造卫星观测所得地球整体的反照率为30%左右。

因为地球呈球形,其表面积的50%位于南纬30o线和北纬30o线之间。地球的形状使得阳光直照热带地区,而在高纬度地区则以一定角度斜向照射,这使得热带、亚热带等低纬度地区所吸收的阳光远远超过50%。结果使得热带地区被过分加热,而极地地区则吸收较少的热量。

但是,如果控制气候的仅仅是太阳的辐射,那么,赤道地区的过分加热应使该地区变得更热,而极地地区冬季光照的缺失则会使它变得更冷。因此,必须还有其它一些过程在起作用。其中一个明显的过程就是活动的流体(特别是大气和海洋)使得热量围绕地球不停地发生转换。

热空气在热带地区上升,然后向上、向外迁移至更冷的区域,最后在数千千米之外下沉到极地地区。伴随着热空气的运动,出现一股与其并列或位于其下方的流向赤道的回流。这种循环被称为哈得莱环流(Hadley Cell)。地球是一个旋转的球体,这一事实将使空气的流动轨道发生偏斜,这又使问题进一步复杂化。

如果你借助一团空气旅行,首先向上,然后向极地移动,在北半球,你的运行路线将向有偏转;而在南半球,你的运行路线将向左偏转。事实上你本身的轨迹并没有发生偏转,只是相对你底下旋转着的地球来说,你的轨道才显示出偏转。北半球的旋风是逆时针旋转,南半球的旋风则是顺时针旋转,也是由于这一原因。旋风中心的气压要低于其边缘的气压。这样,涌向中心低气压区的气流在北半球向右偏转(逆时针),在南半球则向左偏转。卫星照片上这些风暴的螺旋型形状,就源自于这些偏转和风掠过地表所引起的摩擦力的合力。Gaspar de

Coriolis数世纪以前,即在一个数学方程中描述了这一偏转现象,因此它又被称之为Coriolis效应。由于Coriolis力使得热带地区上升的热空气发生偏转,在南、北半球的低纬地区出现的是西风(即风从西边吹来)。

大气圈内任何两地的温差产生了风。这种温差反过来还产生了密度和压力的差异,从而导致空气上升、风等现象的出现。急流在夏季相对较弱,但它在冬季则要强得多,这是由于在冬季虽然极地气温下降,但热带地区的气温相对来说终年保持温热。因此,在冬季,高纬和低纬地区之间的温差达到最大,Hadley环流更强,更多的空气和热量由热带传送到两极,循环更加活跃,急流更加多变,且更靠近赤道的位置。

当大规模的环极地风相对于旋转的地球达到一定的速度时,它们将变得不稳定。如果急流不稳定,它们将分裂成高压和低压涡流,后两者也被称为气候系统。大气遵循质量、动量及能量守恒的物理规律,可以用一组方程来表达这些规律,这些方程的解可以用来对运动着的气候系统的行为进行数学模拟,而这正是Richardson在20世纪20年代试图引进的革命性方案。这些模拟解释了为什么中纬度地区的气候模式通常每隔数天就发生变化,而热带地区(有时包括中纬度地区)的气候模式有时可以连续数月保持稳定。

急流的位置对局部的或区域的气候条件来说至关重要,因为它控制着风暴的形成,并分隔热带气团与极地气团。

你肯定听说过非洲、南美洲及亚洲的季风(在北美洲则有一相对较弱的季风)。从冬季到夏季,海水表面温度只有少数几度的变化,这是由于浩瀚的海洋也是一个巨大的聚热体,它拥有科学家们所指的巨大的赌热能力(或热容)。陆地就不同了,由于其热容要小得多,其温度在季节之间可以出现数十度的变化。因此,相对于各自的周围地区,亚洲、非洲及南美洲大陆的中央部位的温度,在夏季真的升高了。被加热的空气在陆地上升。与此相伴,来自海洋的充满了水分的空气吹来填补热空气上升所留下的空间。其结果就是夏季风的出现:它带来的降雨维持了这些地区的自然和人类的生态系统。

海洋温度的另一个常见模式是美洲大陆西海岸外侧的上升冷水流。其成因是当风掠过海面时,两者之间的摩擦产生了水流。沿着北美西海岸,通常来自西北方向的风似乎在将海水挤向海滨。但由于海洋中科里奥利力的作用,实际上发生的是北半球的海流发生向右的偏转。也就是说,来自西北方向的风,在北半球将引起海流的向右偏转,从而实际上导致海水离开西海岸。随着表层海水向西南方向发生偏转(亦即偏离海岸),来自深部冰冷得多的水体就顶替上来。这就是为什么人们甚至在仲夏的加利福尼亚海边游泳时,仍需穿紧身保暖潜水服的原因。这种上升水流含有丰富的营养成分,因此它支持了丰富多彩的海洋生态系统。

除了季风雨及北美洲和南美洲海岸外的上升冷水流以外,气候学家和海洋学家们还在研究一种叫厄尔尼诺(EL NINO)的现象所产生的效应,厄尔尼诺的字面意思是“孩子”,它指的是基督孩子,它是一种在圣诞节期间最为常见的周期性现象。每隔数年,与赤道太平洋地区水体的强烈来回晃动有关的大气风和海洋内部波浪,促使秘鲁海岸外的海水出奇的热,而在热带太平洋的西端则出现冷水。秘鲁海岸外的热海水也使大气圈得到了加热。加热空气的上升,使得在上升冷水流地区正常情况下应该出现的空气下沉趋势,发生了逆转。1983年和1995年的两个冬季就是极好的例子。东太平洋海区的热表层水改变了降雨模式,并使风暴向南进入加利福尼亚,引起该地区的洪水。此外,这种降雨模式的变化又会引起海水表层温度方面的反馈,从而构成海一气相互作用的一系列过程的一部分。改变东热带太平洋海区正常情况下的上升冷水流的趋势,不仅导致了秘鲁骤雨的出现,而且还引起澳大利亚的干旱乃至新几内亚的火灾,因为后者在正常情况下经历的是潮湿的雨林气候。此外,厄尔尼诺还产生一些全球性的影响。正常循环模式和厄尔尼诺循环模式之间的摆动就是所谓的南方涛动信号(Southern

Oscillation Signal),一般情况下它每隔五年左右发生一次,但从1990年至1995年,厄尔尼诺现象一直出现着,某些人称之为“死不了的厄尔尼诺”。这种情况只是一种偶然情况,还是一种我们将不得不与之为伴的气候变化?大气、海洋的计算机模型以及海一气耦合模型,正在开始对这些因素进行成功的模拟,这是了解诸如温室气体不断增加等全球变化,是否还将影响厄尔尼诺这一重要现象的一个前提条件。迄今为止,虽然人们对持续的厄尔尼诺这一奇特现象所产生的后果有一较清晰的认识,但其成因问题仍有待解决。

内因还是外因

(Internal Or External Causes)

在谈及气候变化的原因时,我曾指出需要区分两类基本的原因:内因及外因。“外”意味着由系统外引起,且不大受系统内的变化的影响,但是外部过程并不一定非得在地球之外(如太阳之于地球)发生。如果我们讨论的焦点是一星期时间尺度上的大气变化(天气),那么,产生CO2的海洋、陆地表面、生物群及人类活动都是外因,因为这些过程并不会因为短期内的大气变化而遭受较大影响。但是如果我们讨论的是几十万年尺度的冰川期、间冰期旋回,那么,海洋和冰盖就构成内部气候系统的一部分,并且将作为地球气候系统的一个内在组分而发生变化。因此,对一个气候系统来说,何为外因何为内因并非绝对,而是取决于所讨论的现象以及所涉及的时空尺度。

以上少数几个例子旨在说明,在计算机模型中,从众多因素中选定某一气候系统的内因及外因是一件复杂的工作。发现混沌理论[5]的先驱者,美国麻省理工学院(MIT)的气象理论学家Edward Lorenz[4]在20世纪60年代就认识了这一内、外因之争的重要性。Lorenz注意到,一个复杂的所谓的非线性系统可以有不同类型的行为。非线性意味着一个系统对某一外力的响应,并不与外力大小成正比关系。例如,假如有这样一个非线性系统,当施以1个单位的外力时,它将作出1个单位的响应;如果外力变成2个单位,系统的响应可能将变为6(或1.5)个单位(或者系统将产生崩溃——这是一个非常非线性的响应)。两片阿斯匹林可以治愈一个人的头痛,但吞下一整瓶的阿斯匹林则将致人于死地—一这是极端的非线性响应!

有一种反应方式被称为“确定性的”,它意味着系统对外力的响应是以一种一对一的方式(即使是非线性的)进行的。也就是说,一股特定的推力引起一种特定的响应,假使推力加倍,则产生另一种可以预定的响应:推力和响应之间有直接的因果关系。例如,将l%的太阳能反射回太空的火山尘埃,原则上将会引起一次可以确定的特定降温;如果反射回太空的太阳能增加到2%,则会引起另一次特定降温效应(不一定是线性的,但仍可确定)。

另一类系统行为是“随机的”,意指系统按某些统计规律运作。例如,一对骰子是非确定性的,因为不存在一种关系能够准确地预测每次扔骰子的结果:每扔一次,出现任何数字的概率是相等的。至少在原则上可以确定一种“统计分布”,它给出一对骰子各面任何组合的概率。许多天气系统即表现出这样一种随机行为,这一因素构成了天气预报中确定降雨概率的基础。

Lorenz引入的这种新的系统行为类型,后来被数学家们称之为“混沌理论”。他指出,某些非线性系统既不是确定性的,也不是随机性的。这类系统有一种围绕某些被Lorenz称为“奇异吸引子”的状态聚集的趋向,冰期和冰川期就是这样的一些状态。人们还识别出自然界其它许多混沌行为的例子,包括玩具气球在天空中的飞行轨迹及不规则的热韵律等等。

气候记录是由内在的还是外部的原因引起?气候这一复杂的自然系统是确定的、随机的、混饨的,抑或是在不同的环境下以上三种状态均可出现?科学界围绕这些问题展开了激烈的争论。

外在因素及系统的确定性意味着可预见性。例如,位于太平洋大岛夏威夷海拔逾3000米处的Manna Loa天文台,有一个太阳光检测器。一般情况下,检测器观测到实际上有93.5%侵入到大气圈顶层的太阳辐射能最终抵达该处地表。然而在1963年,抵达Manna Loa天文台的太阳能数量有一显著的降低――下跌了几个百分点。这事实上是Bali岛的Agung火山喷发所致,火山喷发将SO2 (sulfur dioxide)带入平流层,SO2在平流层中通过光化学作用转变为硫酸微粒,扩散至全球,然后在大约8年时间内缓慢降落。这一尘埃在大气层下层将这一部分太阳能反射回太空。地球因此将变得更冷,事实上这确实降低了十分之几摄氏度(见图3.2)。回落时分,由于高空烟雾颗粒的作用,天空重新变亮,添以浓浓的紫红色,使日落时的火山壮观醒目。1983年,墨西哥境内的一座名叫El Chichon的火山发生喷发,将火山顶部相当大的岩块掀走。火山灰本身并不会引起明显的气候变化,因为它在几星期内即可从大气圈下层降落地表,从而给当地居民带来灾难。引起气候变化的真正因素,是火山喷发带人平流层的SO2。

或许是1991年菲律宾Pinatubo火山喷发的一个结果,1992年和1993年,全球平均地表温度比往年要低0.2oC。事实上,1992年是此前连续6年来第一年没有出现破高温天气的记录。随着火山尘埃消散殆尽,1994年和1995年的地表温度又恢复新高。

土地利用是另一个必须加以说明的外部气候forcing。例如,如果人类对亚马孙河西林区以一个较快的速率进行森林滥伐,气候将会因之产生何种影响?对此,人们目前正在进行许多模拟研究来试图加以确定。由于树木具有可将水分吸至土壤深处的根部的功能,森林地区比不毛之地要蒸发更多的水分。树叶通过微小的气孔呼吸CO2、O2及水蒸气。树叶的气孔张开时吸进光合作用所需之CO2,然后呼出水分和O2。植物的蒸腾作用是大气圈水分的一个重要供给来源,森林滥伐则改变了蒸腾作用的速率。大气圈本身的CO2含量多少决定树叶气孔张开时间的长短,而这又影响着蒸腾作用。如果森林滥伐伴随着大规模的焚烧,燃烧产生的烟雾将会改变温度、降雨量和云的多少。如果人类活动或自然过程改造了地表及生物群,这又将决定这些生物群赖以生存的天气的性质。这就是所谓的“生物地球物理反馈(biogeophysical feedback)”,它代表的是在地球系统的模拟中另一个必须予以澄清的内部过程。

地表的水土流失与森林滥伐有关。北卡罗来纳州的实测结果表明,该地区在森林滥伐后出现更多的水土流失,这是由于土壤固结并因而导致保持土壤水分的植被减少了。此外,由于裸露的土壤或草地相对森林而言,其蒸腾作用减弱,这又使更多的水得以流失。其结果可以导致下游的洪水灾害,特别是当有足够多的土壤被侵蚀而使水土流失急剧增加时,更是如此。然而,非线性的气候系统是非常复杂的。例如,如果森林滥伐在一足够大的规模上进行,即使森林滥伐使降水量中流失的成分增加,它也可以使蒸腾作用减弱到使降水量减少的程度,因此将导致水土流失总量的降低。人们曾将这一机制应用于亚马孙河。森林所无偿提供的所谓生态系统服务功能之一就是控制洪水,其它功能包括控制自然害虫数量、废物再循环以及营养成分循环等。

我业已指出,碳循环以多种方式与大多数的外部和内在因素相联系。它涉及温室效应、光合作用、呼吸作用等自然过程。当然,矿物燃料的燃烧及森林滥伐是直接影响碳循环的一些全球变化。气候调节着碳的储集和流动,而人类在此扮演着非常重要的角色。毋庸置疑的证据表明,正如南北两极的冰芯所揭示的自工业革命以来CO2。含量的增加(25%)是由人类活动引起一样,Manna Loa天文台及其它一些远离两极的地点所直接观察到的CO2含量,自1957年以来的增加值(10%),也是由人类活动所致(见图2.3)。

在所有这些外部和内在因素中,何者对气候产生最重要的影响呢?

很显然,诸如土壤中的碳这类非常缓慢的循环的变化,不至于会对来年的天气产生影响,因为后者与诸如海洋表层水温模式等更为迅速的变化有关。对1-2年的全球平均温度来说,一次火山喷发是一个非常重要的外部因素。但对一个世纪的时间尺度(大致相当于人类使CO2含量翻一番或使自然森林消失所需的时间)来说,火山尘埃似乎只是一些短期的干扰。因此,上述问题的答案将难以令人满意:“它既取决于某种气候forcing尺度下最为主导的影响因素,也与地球系统内部各个子系统的特征的响应时间有关。”此外,地球系统对各种人类干扰的响应,可以是一些不同因素之间的任意组合。

以上所有讨论说明了气候预报为什么仍是不准确的一项工作。我们所讨论的系统,在不同的时间段里遭受无数种不同方式的影响。对一确定时间段的系统来说,我们自认对其外部和内在的各种变量已有相当程度的了解,但对于每个变量是如何影响系统,我们并不完全了解。我们知道气候具有非线性成分,但我们并不了解系统的各个方面在多大程度上是决定性的、随机的或混饨的。火山尘埃和(可能的)温室气体引起的大多是一些确定性的系统响应。四季变换是对地球轨道几何形状变化的一种响应,基本上是确定性的且可预测的,但对于一个特定的冬季来说,它与长时期冬季平均情况的差别,最多也只能部分地进行预测。

由于大气圈的混沌的、不可预测的性质,目前要预报一星期或两星期之后的天气,原则上是比较困难的。现有的气候模型常招来批评者的嘲笑。某些反对者提出的一个典型的指责就是:“如果你连两周后的天气都无法予以准确预报,你又怎敢预报未来20年的气候(长时期天气的平均情况)”。然而,虽然将一对骰子掷了许多次之后仍无法可靠地预测此后每掷一次的结果,但这并不能阻止我们对两粒骰子各面组合的概率巧妙地进行预测,如果我们使用灌铅骰子并且知道如何操纵它们,那么我们还可以可靠地预测上述概率事件的替代事件。计算机模拟技术是我们所拥有的用以进行“假如……那么……”这类实验的唯一有效的手段,人类对未来气候的影响(此处相当于“气候骰子”)就是这类实验之一。地球气候系统既有众多的不确定之处,也有大量得到广泛承认的事实。因此不难明白在系统中出现错误是一件微妙而容易的事。但全球变化forcing的飞快速率并没有留给我们多少选择余地,我们只有利用这些以已知的物理学和生物学原理为基础的不断更新的手段,来增进我们的认识,改善我们的预测技术,并将那些将对下一世纪的地球生命产生影响的可能后果告知决策部门。

第四章 模拟人类引起的全球气候变化

1628年,瑞典Vasa王朝国王Gustav

Adolf 急切地想建立自己的造船业,希望造出一批战船用来进攻欧洲。

那年8月,一条名叫“Vasa”的船下水了。“Vasa”号开始其处女航的时候,船上有64门青铜大炮和130位船员。在船离开港口前,突然出现一股暴风把船推向码头,结果水从较低的那些炮眼漫进船内。船沉入港口,船桅尚未完全沉没,旗帜还在那边飘着。有50位船员丧生。

300多年的时间,“Vasa” 一直躺在斯德哥尔摩港口100英尺深、含盐的波罗的海水海底。1961年它被打捞起来时,意外地发现完好如初,因为海水的咸度防止了令人讨厌的海蛤(clams)对它的损害。Anders Franzen是帮助挖掘这艘瑞典战舰的海洋考古学家之一。他在1962年写到,没有证据表明“Vasa” 设计有问题或者航行不当。Franzen说:“合理的推测是这场灾难起因于大炮、压舱物和其它重物在船上位置分布不当。”

也许,如果建造“Vasa” 的工程师们预先造一个缩小的模型,来检验它在有风情况下重物处于不同位置的稳定性,就没有“Vasa”的倾覆而沉没。这样一种模型可以揭示,大炮的位置可以在船的重力中心和浮力中心之间产生一种不稳定的关系。今天的造船技术,不仅依赖物理上的船模作实验室用的测试模型,而且还依赖数学模型用存储在计算机记忆库中的方程式来处理船的形状和重量。这些模型模拟真正的船在海上和出海前的表现。工程师和科学家利用物理和数学的模型,主要用来进行那些过于危险、花费昂贵、或者不可能用实物进行的试验。

要模拟地球的气候,模拟者需要决定应该包括气候系统的哪些要素,需要考虑哪些变量。如前面已经提到,如果我们选择模拟冰川期和间冰川期的长期结果,我们的模型,就需要明确包括过去百万年来气候系统中各种重要要素的影响,而这些要素之间又是相互作用的。

地球系统科学家的问题,是要从许多可能的外部因素和内部因素中定量地区分出因果联系。这是一种充满争议的努力,因为有那么多的子系统存在和同时有那么多的因素在起作用。由于这样一种复杂性,因此如果你不喜欢模拟结果,你就非常容易找出碴儿。但是,如我们将要看到的,尽管有争论,模型却可以用现实情况进行检验以增加对一般性结论的可信性。

那么,我们怎样来做到这一点呢?首先,科学家要查看温度、太阳辐射、臭氧层等变化的观察资料。这使我们鉴别出变量之间的关系。关系并不必定是因果的,因为一个事件发生在另一事件之后,并不因为前者是由后者引起。对于有把握的气候预报,我们不仅必须说明发生关系,还必须解释它是怎样的以及它为什么会发生。特别对于那些无先例可以参考的情况,理论性的而不是纯经验的方法更合乎要求。然而,观察所得到的变量之间的关系可以产生一个因果性假说,即可以用进一步的观察资料进行检验的“定律”。这种检验常常涉及到将计算机数学模型的模拟与各种经验性的观察数据(现在的和古气候的)进行比较。

这就是将科学方法典型地应用于气候模型的过程。当一个模型或一组相关的模型的模拟看来可行的时候,它们就会被套用到像预料中的人类对全球变化的影响这类“史无前例”的变化上,并要求对未来的气候、臭氧层、物种灭绝速率等等作出预测。这就叫做“敏感性分析(sensitivity analysis)”,因为这种模型是用来估计气候对于大量的“如果……那么……”事件的敏感性。这些模型成为检验各种行星级别试验的实验室,我们(我希望)不要让真正的地球来充当这样的实验室。

最全面的天气模拟模型能产生整个地球温度、风、湿度、云和雨水的三维细节。由这样的计算机模型(称为大气环流模式或GCM)产生的天气图往往看起来很逼真,但它不可能每一个细节都真实无误。模拟南北半球尺度到次大陆尺度的大规模格局,通常要比模拟区域或局部规模格局的失真性要大些。要做一个计算机产生的天气图,我们需要解六个描述大气中流体运动和质能守恒定律的偏微分方程。这些方程在气象学中叫做“初始方程”。原则上,这似乎不存在什么问题。因为我们从几百年的实验中知道这些方程是有效的。这就是说,我们知道这些方程反映了流体运动和能量和质量关系。那么,为什么计算机模型不是大气行为的完美模拟呢?对此有两个解答。

一个解答是:从一张天气图(称为“初始条件”)导出的天气演变不可能确定10天以后的情况,甚至可以说,尽管存在各种商业的长期天气预报,不过原则上根据一天内的天气情况不可能精确地确定10天以后的情况。(要记住,任何人都可以进行预报,但为了证明预报的准确性而不是发布预报,却花费了大多数科学家的时间。)但是,由Lorenz发现的混饨动力学,虽然原则上排除了做超过一个星期时间的正确天气预报的可能,却原则上不排除可以正确进行长期平均(气候而不是天气)预报。“夏天之后肯定是冬天”,这是显而易见的,季节性的循环就像这种确定性的预言,因此,气候模型可以很好地模拟季节性的循环。

对大气环流模式甚至是长期平均预报不可能完美模拟的另一个解答是:没有人知道如何正确地解那六个复杂的数学方程。它们不像代数方程,如果是那样,我们可以通过一系列直接的运算得到正确的解答。没有任何已知的数学技术能够准确地解这类成对的、非线性偏差方程。就像Richardson 在本世纪20年代时尝试的那样,我们通过把连续的方程分解成为几个分离的部分(我们叫做网格)来逼近答案。一个典型的GCM网格在水平方向上大约有科罗拉多州差不多大小;在垂直方向上,至少平均有几百米大气垂直分层。

我已经提到云是非常重要的,云还反射太阳光和捕获产生红外辐射的热。但是,由于我们没有人看到过像科罗拉多那么大小的单个云,我们就面临着一个尺度问题:我们怎样才能处理自然界存在的其尺度小于我们用大的网格逼近技术才能解决的过程?例如,我们无法计算云,因为单个的云在这个网格中只有圆点那么大小。但是,我们可以提出一些合理的有关云物理学的命题:例如,如果这是一个潮湿的天气,那么它很可能是多云的;如果气流在上升,那么它也可能是多云的。

这些气候模型可以预言网格中的平均湿度,以及气流是否稳定――可能上升或下降。因此我们可以写出一个所谓参数表达式,把我们用网格解决的大尺度变量(诸如湿度)与没有解决的小尺度过程或现象(诸如单个的云)联系起来。于是,通过这样的参数表达式,我们就得到了格精中有关云的平均的预测。因此,模型既没有忽视云的状况,也不是仅仅解决单个云的情况。相反,模拟者试图得到模拟过程的平均结果,而该过程的尺度无法达到GCM方法中可以明确解决的(网格)尺度。不管他们使用气候、生态还是经济的模型,发展、检验和估价许多这类参数表达式的性能是模拟者最重要(也是最引起争论)的任务。这把我们带回到地球系统科学中最有深远意义的争论之一,这也是衡量计算机模型有用性和脆弱性的最好例子之一。

温室效应

(The Greenhouse Effect)

如果地球吸收来自太阳的辐射而不通过某种方式把同样数量的热能返回空间,那么地球就会持续增温直到总有一天导致海洋沸腾。我们知道海洋并没有沸腾。地表温度计加上卫星也证明地球温度年复一年地保持大致稳定(尽管20世纪有0.5℃的增热趋势)。这种接近稳定的趋势要求地球每年以某种方式辐射出的能量与所吸收的能量应该相近。换句话说,地球建立了一种接近平衡的状态或辐射能平衡,这种能量平衡的组成部分对气候起着至关重要的作用。

所有具有温度的物体都释放辐射能。地球释放辐射能的总量相当于一个黑体(物理学家发明的一种代表理想辐射体的虚拟结构),其温度大致为-18℃。地球平均表面温度大约14℃,大约比地球黑体温度高32℃。这个温热的地表温度与地球平均辐射温度的差值就是众所周知的温室效应。

“温室效应”这个词来自于把气候现象与玻璃温室作典型的类比。在玻璃温室中,玻璃吸收最大尺度的太阳辐射同时捕获大部分的内部热量。但两者的机制是有差异的,因为暖房中的玻璃主要阻止对流气流带走内部的热量。暖房的玻璃基本上不会像地球大气那样通过阻挡内部的红外辐射或使之再辐射使暖房不断增热;相反,玻璃结构主要限制了空气流动的热物理转换。尽管一些大气科学家因此提议要废弃“温室效应”这个有所偏差的词,但这个词一方面已经十分流行而难于更改,另一方面即使不那么准确,但就大气圈捕获地表附近热量的行为而言,毕竟不能算是一个坏的类比。或许有讽刺意味的是,一些环境保护者也提议要废弃这个词,但他们不是因为这是一个不准确的物理类比。相反,他们害怕的是,由于温室对生物是一个温暖友善的场所,因此这个词所蕴含的过于温馨的形象会使人类去强化大气的捕热能力。他们宁可使用“地球热陷阱”这个词取而代之。正如他们所说,你不可能让每一个人都感到愉快。

虽然地球表面的大部分以及云层非常接近一个黑体,但大气中的气体却不是。当地球表面的近黑体辐射向上进入大气圈时,它们就遇到了气体分子和烟雾粒子。水蒸气、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、臭氧和地球气态被盖中的许多其它微量气体,往往是高度选择的(但往往又是高度有效的)地球内部红外辐射的吸收者。

不仅如此,大多数云层也吸收差不多所有增到它们身上的红外辐射,然后它们以云层表面的温度(大多数时间要低于地球表面温度),像黑体似地再次辐射能量。

大气圈传导地球向外红外辐射的能力要小于传导进入地球的太阳辐射的能力,这只是因为大气分子和烟雾粒子(包括云滴)的物理性质,平均看起来倾向于更多地传导太阳辐射而不是地球辐射。这些性质导致了以温室效应为特征的大规模表面增热。通过这种效应,大气圈使得相当数量的太阳辐射渗入到地球表面,然后捕获(更准确地说是以较低的能量拦截和再辐射)来自地球表面和大气圈下层的向上的地球红外辐射。向下的再辐射进一步强化了表面增热,32 ℃的自然温室效应主要就是由于这个原因而产生的。这不是一个推测性的理论,而是一个已经得到很好理解和充分检验的自然现象。

最重要的温室气体是水蒸气,因为它是最丰富的微量气体,也因为它吸收大部分红外光谱的地球辐射。二氧化碳是另一类主要的微量温室气体。虽然,它吸收和再辐射的红外辐射比水蒸气要少得多,但由于它的浓度与人类活动有关而引起最强烈的关注。如我们已经提及,臭氧、氮氧化物、硫氧化物、某些碳氢化合物,甚至某些像氟利昂这样的人造化合物也都是温室气体。它们对气候影响的程度,取决于它们在大气中的浓度以及这些浓度的变化速率。因此,地球的温度基本上是由地球的辐射平衡决定的,在一年的时间里,地球对太阳辐射的吸收与气候系统向外的地球红外辐射接近抵消。由于两者的数量都是由大气和地球表面的性质所决定,因此已经建立了一系列强调这些性质变化的重要的气候理论。这些理论中有许多仍然是有待证明的气候变化假说。可以肯定的是,自然温室效应毫无疑问他是建立在合理的科学基础上的,正是自然增热使得气候和生命的共同进化发展成为今天这样的情形。当然,人类对自然温室效应的增强(即全球变暖)到何种严重程度是当下的争论话题。

模型可以证实吗? ( Can Models Be

Validated?)

这是一个基本的哲学问题。严格地说,逻辑上的回答是,“不”。正如已经讨论过的,因为人类迫使气候变化的大多数所作所为是没有先例的,因为还没有精确的经验方式,可以证实一个根本就没有经过准确可比性检验的模型。但实践上,仍然有许多事情可以去做—通过检验模型的次级要素和通过检验模型的总体表现。虽然没有经过完备的检验,但它们也决不仅仅是一些允许对模型表现进行主观判断(虽然相关而不是主要)的证据。

目前存在着多种类型的参数化表示程序,但其发生的尺度小于现有模型能够解决的尺度,科学家们正在争论哪一种类型最佳。这是一种准确表示大尺度结果的程序(比我们能够精确处理的尺度要小)吗?因此在预报气候变化中,检验模型参数化表示的有效性非常重要。事实上,我们不容易知道这些参数化表示是否“足够好”。我们必须在实验室检验这些表示。这就是对地球进行古气候研究的价值所在。我们还可以通过进行专门领域或模型研究来检验参数化表示,以理解为大尺度模型强调的某些参数化程序的高分辨能力的细节。

让我们回到美国的腹地。或许你已经去看过内布拉斯加的沙丘?虽然它们大多数今天已经成为青草覆盖的农地。这些山丘在3000年到8000年前却是满目沙土,因为美国平原的这部分那时是非常干旱的。我们今天知道的衣阿华和伊利诺伊湿润的谷物地带那时更为干旱——古气候学家称之为“高草原半岛”,一个几百千米长的极端干旱的狭长陆地。

在全新世以前(大约1.5万年到2万年以前),中西部的任何地方因为气候太冷而根本不可能存在谷物地带。今天在加拿大北方森林北面数百千米发现的具有代表性的云杉树,那时在这个地方是谷物地带占据优势。随着冰盖逐渐向北退却和气候变暖,自然植被的分市发生了变化,迁移、转换并在几百年前发展成为今天这样的格局,即西部平原的草地和东部平原和西北地区的硬木林。

在大约3000年到8000年前,那时的夏天温度可能要比今天高出几个摄氏度,在密西西比河谷可以感受到高草原半岛广泛的干旱。如果未来再增温几个摄氏度(这次是作为人类温室效应的结果),内布拉斯加的沙丘会再度沙漠化吗?

这种戏剧性的变化对中美洲平原现在的农业或对于北半球类似地区的整个经济可能是毁灭性的。科学家想要发现是什么原因引起了最初的增热,以及环境又是怎样对其作出反应的。如果我们知道这些,那么我们是否有可能运用我们用来预报21世纪增强的温室效应的工具,来“事后认识”高草原半岛的干旱呢?

有可能的是,在距今9000年到6000年前,地球围绕太阳旋转的轨道发生变化,重新分布了冬夏的太阳辐射热量,夏天增加了大约5%的阳光照射,而冬天却减少了5%。这可以解释那时的夏天为什么比今天高出几度。我相信,温室气体增加引起的气候变热(它应该在冬天和夏天同时增热)可能与高草原半岛扩张期温暖的夏季所发生的一切毫无干系。但是,这是否意味着那段时期对21世纪没有任何启示呢?肯定不是!如果我们能够运用我们用来说明未来人类变化的同类气候模型,去研究过去的自然变化,如果该模型看起来能够很好地再现过去变化的方式,那么这个评估程序就有助于我们增加对该模型的可信性。一旦我们就过去大规模的强制性气候变化检验了模型,那么我们就可以用它来较为轻松地预报未来的强制性气候变化。我们在后面还会谈到这个有6000年历史的检验例子。

当地质学家采掘岩石记录时,古生物学家则在野外提取土壤和湖泊沉积物的岩芯,并把它们带回到实验室中去。在实验室,他们鉴别岩芯不同层面上留下的花粉颗粒的类型,通过对这些物质进行C-测定来决定每个层面的年代。

研究者测量出岩芯中树、草或草本植物花的种类和其相对丰度,测定它们的年代。然后,按照不同的种类对冷或热的气候的偏好等因素,从这些相对丰度推断过去的气候可能是怎样变化的。

物种发现的地点与温度、降雨这类宏观尺度环境因素之间的联系,属于“生物地理学”这门学科的一部分。生物地理学家可以绘制出大比例尺(数百千米)的分布图,只要知道某个地点的温度和降雨量,就可以确定这个地方可能会有什么类型的植物组合。

例如,如果夏季温度在10℃以下可以推断是冻土带,如果温度很高和降雨很大可能是热带雨林,如果干旱就是沙漠,等等。遗憾的是,像土壤、生物竞争、草本植物(被动物所吃的植物)这类局部性因素的存在,使得这类生物地理学的“预报”只能得出非常一般的结论或粗略的近似。

研究者还要查看海洋或冰川沉积物,其中化石、岩石、贝壳、冰川的化学成分可以用来作为温度和海平面的代表性指标。通过从许多地点采样,古气候学家可以寻找相关的变化模式的迹象。这些模式对于古气候重建的准确定量是必要的。正是以上述这些方式,研究者已经能够推断在美国中西部有过一个广辽的大平原半岛,它与全新世中期的情况相一致,同时在世界上还发生许多其它的变化。例如,今天非洲和印度沙漠中的土壤化石显示,印度和非洲的季节性降雨地带在5000年和9000年前之间,比它们现在以及比它们在冰川期时要潮湿得多。虽然6000年前在湿热地带相对现在没有很大的变化,但在今天的干热地带却有过重要的变化。5000年到9000年前,中非北部的河流流量和湖泊水面也比今天要高出许多。

冰川期的发生与消失 (How Ice Age

(May) Come And Go)

如果我们查看最近的地质时间,比如说70万年前到现在,一系列气候循环是非常明显的。每10万年左右就有一个持续1万年到2万年的间冰川期,然后通过过渡进入一个持续几万年的寒冷的冰川期。

在间冰川期和最冷的冰川期之间的大多数时间,气候比现在要冷。间冰川期往往较为缓慢地演变成为最大的冰川期:首先是一个8万年左右的波动的冰川积累期,然后是一个1万年的冰川高峰期,最后是一个非常快的冰川退化期(它们在一个完整的间冰川期到来之前在大约1万年左右时间内退去)。古气候学家把这个称之为锯齿状模式。关于什么原因引起冰川的缓慢积累以及最后较快的消退,存在着很大的争论。下例是一个可能发生的事件序列。

最后一次冰川期以来冰川的覆盖范围是什么?1万年到1.1万年以前,不列颠岛的北半部为冰川所覆盖,然而到8000年前已经见不到这一冰川了。在北美洲,冰川曾经从长岛延伸到威斯康星以及横跨加拿大的大部分地区。它的大多数直到6000年前才消失。

怎样才能积累起足够的冰川以形成一个冰川期呢?许多古气候学家认为(他们用模型支持自己的观点)是米兰科维奇机制左右了这些循环:地球轨道的变化改变了地轴的倾斜,从而调整了冬夏之间和赤道与两极之间太阳的照射量。对冰川期一间冰川期循环的一个理论性解释是这样的:出现一个有异乎寻常大雪(在夏天也不会完全融化)的冬天是因为地球轨道要素在起作用(意味着在北纬地带几乎没有什么夏季太阳光照)。雪所反射掉的太阳热量,要比树、草和土壤可以反射的多得多,结果导致温度急剧下降和下一年的夏季变得更冷——一个典型的正反馈系统。最终,雪积聚起来并压实成为冰,冰原随着变冷的气候向南推进。5万年左右以后,冰川越过北极发展到英格兰,从加拿大发展到了威斯康星。冰川的巨大重量压迫着其下的地壳。随着海水在陆地上成为冰原,海平面下降了100米。

冰川期怎样才能扭转呢?较为可能的思路是:由于气候是如此之冷,以致北纬地带不再能形成大雪,从而停止了冰川的增长。冰川的重量使其下的基岩下沉,从而降低了冰原的高度,使它裸露给相对较热的空气。地球轨道再一次发生变化,从而增加了夏季的太阳光照。所有这些,结合起来就导致了冰川期的消退。随着更多的赤裸的陆地露出地面和植物开始回生,地球吸收了更多的热,这种正反馈把地球很快地导入(因此出现锯齿状模式)间冰川期。1万年到2万年以后又开始一轮新的循环。

当研究者建立气候模型考虑这类forcing和反馈性因素时,他们确实可以在计算机的输出端,重现所观察到的冰川期和间冰川期过渡的锯齿状格局。然而,以模型为基础的成功的古气候模拟,仍然只是全球变暖求证实验的相关的而不是主要的证据,因为我们无法确切地知道,所勾勒的这些机制的混合,在自然界是否以我们在模型中所建构的方式发生作用。例如,在过去80万年间占主导地位的10万年的循环,不可能是由地球轨道的偏心率变化所驱动的,因为这个10万年的循环,对于进入地球的太阳能量只能产生微乎其微的变化。最近有人指出,在地球轨道平面倾斜方面还存在着一个被人长期忽视的变化,这个变化,显示对过去60万年中以10万年为周期的冰川期循环有着很好的匹配关系。但是没有明显的机制,可以使得这种匹配看起来丝毫不像是一种奇怪的巧合。一个有趣的假说认为,较强烈的冰川期(包括过去60万年间10万年为期的循环)与西藏高原的构造上隆有关。很明显,冰期理论还不完善,但是在古气候重建和模型模拟的许多方面已经有足够的一致性。

气候的最适条件 (The Climate Optimum)

我已经提及,天文学家已经显示地球的轨道相对于太阳有一个2万年、4万年和10万年的循环。今天,我们在1月份最接近太阳,但在9万年以前我们却是在7月份较为靠近。从现在起的10万年后,我们会再次逆转。我们知道,地球的轨道变化不会改变地球所接受的太阳照射年总量一个百分点的十分之二三,但是轨道效应可以改变纬度上和季节性的能量分布高达10%,即所谓太阳轨道forcing。我们完全确信在9000年前的夏季,有比现在多8%的太阳光进入北半球。

随着计算机模型研究的最新进展,模型研究者现在已经开始模拟和解释过去气候的这些变化。他们可以从我们关于冰盖变化、大气圈中的粒子、二氧化碳、海平面温度,以及来自太阳的能量等方面知道的一切,把所有这些“forcing”输入模型,然后,他们可以产生几千年前的气候是什么样的模拟。

研究这些现象的科学家也研究湖泊沉积物中的花粉化石和观察云杉森林如何向北迁移。然后,运用气候模型对古气候变化的预言,加上另一个有关森林如何随温度和降雨变化而变化的模型,他们把气候科学与生态系统科学联系起来。这使得我们能够预言,由模型计算驱动的、温度和降雨随时间变化的生态系统会发生什么变化,并通过将所预言的生态系统变化与野外在花粉化石中发现的东西进行对照,以检验气候模型。一个来自许多地球科学专业的国际科学家工作小组在一个称之为“全新世合作制图计划(CO2HMAP)”的研究计划中已经合作研究有五六年。总体上,他们的许多气候和生态模型与所掌握的资料相比较,在很多方面有着令人鼓舞的相似,但是在个别细节上还不总是完全一致。在一个任意给定的地点和一个任意给定的时间,这些模型在预言某些细节方面还得不到很好的可信性。而且,他们的森林模型,还没有包括冰川期大气圈中的低CO2。浓度对树木生长的直接的生理学效应。

于是,基本问题就成为:对模型预言的变化与16万年的自然变化的广泛对比,可以证实过去100年或未来100年,温度上升和温室气体积聚之间的定量因果关系吗?对此还不能肯定,因为仍然存在其它潜在的解释。但是,一致性已经足以认为这种因果联系是极有可能的,我认为有80%-90%的可能性可以相信,在20世纪地球变热与温室气体forcing之间存在着因果联系。(参见第六章 中其它科学家关于这个问题可能性的个人观点。)证据是充分的,但仍然是相关性的因而不是结论性的――一个适合在特殊兴趣的人群中展开争论的条件。

人类引起的气候变化已经发现了吗 (Has A

Human-Induced Climate Change Been Detected Yet?)

我已经提到,温度记录(图3.l)显示20世纪有大约0.5℃的增温趋势,同时,CO2、CH4、N2对这类温室气体的浓度亦相应增加。许多政策分析者和决策者已经询问:这种伴生关系是一种巧合还是一种因果?简言之,在所观察的温度记录中,是否已经发现了人类引起气候变化的迹象?对这个问题的回答看似简单,但实际上却极其困难――它会引起大量的争论。

首先,“发现”某种信号意味着从一个噪杂的背景中把它检认出来。全球平均温度记录,展示有以年计和以十年计的大约0.2℃的波动。它们仅仅是偶尔的噪声呢?还是对像火山喷发烟雾这类现象产生的反应?我认为答案是两者都有。全球温度在1883年(Krakatoa)、1963年(Agung)、1983年(El Chichon)、1991年(Pinatubo)火山爆发后的二三年里下降了十分之几度,这种变化很可能包括了对火山引起的平流层尘云的强制性反应;而大多数年复一年的温度波动可能仅仅是“噪声”,即由大气圈、海洋、冰原、土壤和生物群等气候子系统之间交换物质和能量引起的偶然的或随机的振荡。

长达一个世纪的0.5℃的增温趋势怎么样呢?它可能会是噪声吗?这相当于问:掷一对骰子出现两个一点(每36次才有一次这种机会则4是否纯属偶然?我们大多数人都想要掷上一阵子来检验这种机会。但在地球及其气候问题的情况下,我们并没有长达100多年的覆盖全球的温度测量,因此,并没有告诉我们“气候骰子”可能性的直接测量数据。在这种情况下,长达百年的0.5℃的增温趋势是一种偶然的事件。从数学上讲,为了弄清0.5℃的增温趋势是不是可以同这种自然噪声进行比较(或比其要大),我们需要知道长期的自然变异性(自然噪声)。如果比自然噪声为大,那么我们可以比较确信,20世纪的地球变暖不是一个偶然事件(我们把此过程称为“气候信号发现”)。然而,即便我们已经发现气候很可能发生了变化,但要把这种变化归之于人类活动,仍然有许多的工作要做(我们把此称为“气候信号归因”)。

由于我们没有全球表面温度趋势的观察数据,比如说2000年间(一个含有20个百年周期的时段),某些人已经提出迄今为止不存在气候变化的直接证据。虽然严格讲起来是对的,这却是一个高度误导的论断,因为还存在着大量间接的证据。例如,树木年轮的宽度就是气候变化的指示物,科学家已经取得了数千个覆盖全球数干年历史的树木年轮序列。其它的指示性“温度计”,包括冰川运动引起的地形变化、湖泊沉积物中的花粉浓度变化、冰川早期雪层中的化学成分等。虽然不是精确的全球温度指标,但这些指示物综合起来表明:0.5℃ 的全球增温(或全球变冷)是一个完全非自然的事件。或许在我们最近的间冰川期历史中,平均算起来1000年才发生一次。这个间接证据强烈地支持我们认为:在20世纪的温度记录中,已经发现了一个真正的气候变化,这就是我80%到90%他相信这不是一个典型的自然波动的原因。但是怎样确定这种典型的增热趋势的原因呢;

如果暗示由于人类温室气体的增加引起了地球增热,那么需要排除其它的潜在原因(如像太阳辐射热变化或火山喷发)。还有,太阳能量输出的直接证据只出现在一个相当短的时期:即太空探测仪对大气圈反常效应做过测量观察的过去20年。这些测量结果表明,在为期11年的太阳黑子循环中,太阳辐射只有非常小的变化(低于0·5%),这个变化不足以解释大多数所观察到的全球温度记录。当然,在我们有可靠的太空探测仪测量数据之前,太阳释放的能量或许有过更大的变化。这种可能性已经导致了喧闹的争论.温室效应怀疑者认为太阳的变异性可能引起了所见到的地球增热(尽管他们没有直接的证据)。虽然,我和我的大多数同事,不相信单单一个太阳能解释过去100年的气候变化,但我们也不能以99%的不可能性来排除这个设想。我认为,如果要非常肯定把所观察到的长达百年的增热的具体比例,归之于人类活动,还要再花10年到20年的时间,去观察太阳辐射和地球表明增热(1995年是又一个有记录的热年)。这就是说,如果我们只用地球平均表面温度作为测量变化的依据,则要花数十年时间才能得到较确切的原因。

观察发现几个嫌疑人没有不在现场的证据,但却无法给他们定罪。于是必须寻找直接的证据,特别是指纹。那么是否也存在着“气候指纹”?例如,二氧化碳捕热作用引起气候模型的全球平均温度增加,但此外平流层温度降低,北半球温度比南半球温度趋热,极地温度增热比热带要大,因为融化的冰雪使得更多的阳光被吸收,从而强化了高纬度的气候变化信号。因此,在CO2。增加1倍的模拟中,可以发现变化的或“气候指纹”的类型。于是,气候学家寻找观察记录,以了解模型产生的这种“指纹”是否在自然中发生。搜寻结果综合如下:当然,观察到增热是存在的,但是南半球的增热并不比北半球逊色,外加的极地变热也不与模型的演示匹配。平流层确实在冷却,但比模型根据温室气体增加所作的预言要多。

温室效应怀疑论者及其政治同盟军大声宣称模型不适合,是因为观察记录中根本没有清晰的“指纹”。但正如一些气候科学家(包括我自己)在回答中指出的,如果模型是由自然界所承受的同样的一组外部forcing所驱动,那么唯一合理的做法是,把自然中的气候变化模式与气候模型中的模式作比较。换句话说,模型不仅需要受到温室气体增加的驱动,而且还必须包括燃烧高硫质的煤和油所产生的烟雾这类潜在重要的区域性冷却效应的影响(在其它的forcing中,特别要考虑臭氧变化和生物量燃烧,尽管它们的绝对意义不如前者)。最近由全球规模温室气体增加和区域规模含硫烟雾双重驱动的模型,显示了完全不同于仅仅由温室气体驱动或仅仅由太阳能量输出变化驱动的“指纹”(气候变化模式)。这些工业形成的烟雾大多数存在于北半球。因此,它们反射掉了一些太阳的能量(特别是在夏季),从而降低了气温。由此可以预料,这些烟雾多少抵消了由温室气体引起的增热程度,而这种抵消大多数发生在北半球。确实,最近在英国Hadley中心和加利福尼亚Lawrence Livermore国家实验室,用CO2和烟雾forcing结合所作的模型显示:在南半球有稍微高一点的增热,高纬地区则稍弱一些。平流层仍然在降热――如果把臭氧损耗同时考虑在内就和观察所见相接近。这个“气候指纹”模式,非常接近1960年-1990年间区域性和季节性气候变化的观察模式。这一令人鼓舞的一致,使得政府间气候变化专家小组(IPCC)的几百个科学家在1995年谨慎地断定,现在已经可以说发现了一个真正的气候变化,并且至少它的某些方面可以归之于人类活动。尽管承认还存在许多不确定性,IPCC的总结报告(在为下面这句话的言词表达争论了好几天后)说到:“然而,综合的证据显示人类对气候有着可辨别的影响”。仅仅几个小时的辩论就达到了对“可辨别的”这个词的选择,这个词距离我在1976年《创世战略(The Genesis Strategy)》一书中使用的“可证实的”一词已为时不远。

这个新的“指纹”证据是不管是确凿证据还是仅仅是个不可能的巧合,会引起今后多年的争论。同时,地球这个实验室会继续发掘出答案(实验意义上的)。

在气候发现与归因问题上还需要强调最后一个话题。直到最近,气候模型研究者还没有足够的计算机能力,对气候变化随时间演化的过程进行日常计算,以提供几个不同的有关温室气体和烟雾浓度未来发展的故事。这就是,他们没有做过所谓瞬时的气候变化说明。(当然,真正的地球正在经历瞬时的实验。)相反,模型习惯于估计,在CO2被人为翻番和保持相对固定,而不是随时间增长而增加之后(就像它在实际中或在一个较为真实的瞬时模型演示中出现的那样),地球气候最终看起来是怎么样(即平衡模拟)。

因为巨大海洋的高效储热能力,瞬时模型模拟要比平衡模拟较少展示直接的变暖。然而,这种没有实现的变热在数十年后会最终表现出来。这种热衰变(会诱使我们对气候变化的长期积累产生错误的理解)现在正在用大气圈、海洋、冰川、土壤和生物圈的耦合模型进行解释(所谓地球系统模型,ESM)。早期的用ESM做的这种瞬时计算显示了与地球气候观察资料的更好的一致性。当美国Hadley中心和德国汉堡Max-Planck研究所的瞬时模型,还由温室气体和含硫烟雾两者驱动时,这些随时间变化的模拟,得到了人类对气候影响的更为真实的“指纹”[14]。需要有更多的这类计算机模拟来提供建立对气候模型的绝对的自信,但是科学家现在正在对目前的工作不是批评者一再声称的十足幻想这一点,开始表现出日益增长的自信。

然而,像ESM这种非常复杂的耦合系统,在CO2和烟雾等外部干扰,使得它发生非常快的变化时,可能会有不可预料的结果。确实,某些涉及上下数百年的瞬时模型,展现出基本气候状态的戏剧性变化(例如全球洋流中的快速变化)[15]。1982年,我和Starley Thompson用非常简单的瞬时模型,研究了随时间变迁的气候变化模式是否依赖于CO2浓度增加的速率[16]。对于一个缓慢增加的CO2积累,模型预言:温度增加在两极要大于赤道。

赤道一两极温度差异的任何变化都将导致区域气候发生改变,因为温度差异影响大规模的大气气流模式。然而,对于一个非常快的CO2浓度增加,我们发现在南半球的赤道一两极差异出现了逆转。如果这种情形持续数十年,就会在本世纪内引起不可预言的气候情况,或者因此导致气候向新的平衡状态进行调整。换句话说,我们对自然的影响越快越厉害,出现意料之外事情的可能性就越大(其中某些可能是会令人类感到不快的)。

经过15年的工作之后,IPCC用下面这段话总结了它的报告:

未来不可预料的、大而快速的气候系统变化(像过去曾经发生的那样)就其性质而言是难以预测的。这意味着未来的气候变化还可能会导致形成“意料之外的事情”。这种情况特别会由气候系统的非线性性质引起。当受到快速干扰时,非线性系统特别会出现不可预料的行为。可以通过研究气候系统的非线性过程和次级要素来取得进展。这种非线性行为的例子,包括北大西洋的快速洋流变化和与地球生态系统变化相关的反馈。

当然,如果我们选择某种政策来放慢人类活动影响大气圈的速率,气候系统就会较少受到干扰。我将把这个有争论的问题放到本书的最后去展开。

奇异气候现象 (Climate

Surprises)

大约1.2万年前,在温带动物群经过长期的冰川期返回到北欧和北大西洋之后,在不足100年的时间里有过一次戏剧性的向类冰川期状态的折返。这个微冰川期被称为新仙女水期(Younger Dryas),位于仙女木(一种生长在冻原的花卉)广泛出现之后。它在温暖、稳定的全新世最终来临之前持续了大约500年。是什么事情发生了呢?

当然,我们今天无法确切地知道详情,但有一些不错的假说。此外,所谓新仙女木气候信号主要是一种区域性变化:整个北大西洋,包括加拿大东北部和欧洲大部分地区。但是在这个时期看到了戏剧性的为期几十年的生态折返,整个地区表现的是类冰川期的植物和动物。从全球上看,虽然存在着同时变化的证据,但变化的戏剧性要小得多。地质史上的这个时期,在南极洲冰芯中没有证据发现显著的气候变化。对北大西洋沉积物中浮游生物残骸化石的研究表明,温暖的海湾洋流要偏向南方许多纬度,深海大洋环流(有时候叫做海洋传送带)的整体结构仅仅几十年就回复到类冰川期的形式—一种在人的一生中就可以测度的戏剧性的气候变化。

对新仙女木期的最有可能的假说是:有过一次淡水进入北大西洋的快速脉冲。由于淡水比盐水远为容易冻结,因此很快形成了海上冰盖,这也许可以解释大约1.2万前欧洲出现的戏剧性的寒冷问题。但是这种突如其来的淡水来自何方呢?最有可能的解释是哥伦比亚大学的地球化学家Wallace

Broecker提出来的:来自快速变暖的北美冰原的融化水积聚在一个其东岸是冰原残余的巨大的湖泊中(地质学家把这个湖叫做Agassiz湖);随后冰原残余的东岸破裂,一股戏剧性的“融化水洪流”泄入Saint Lawrence河谷进入了北大西洋。

最近,一些非常有争论的发现表明,至少在格陵兰,在大约13万年前的前一个间冰川期里,几度出现过温度(数十年内5℃ in decades)和CO2的戏剧性波动。直到现在,一般相信这个时期的平均气温要热一些(2℃),相对于我们所在的间冰川期(全新世)来说也较为稳定。解释这个13万年前波动的最流行的假说是:北大西洋传送带环流的变动。这些仍然有争论的奇异气候变化已经引出了一个明显关键性的问题:如果我们把温室气体或氧化硫这类人类干扰加入气候系统,会使今天的传送带洋流发生快速的变化吗?人类引起的2℃的地球变暖(可以作为未来数十年的一个好的赌注),会促发像13万年以前增热2℃的间冰川期在北大西洋区域曾经发生过的那种奇异的气候不稳定现象吗?

我们评估人类对气候快速影响引起的风险的最好方式是,把气候模型和古资料进行比较以弄清过去发生的事情,从中估计某些重要的事情再度发生的可能性的大小。此外,未来奇异现象的形式和可能性是,基于虽未确证但却可能的分析之上的推测。但是,对意料之外气候现象其破坏作用的普遍悬念和担忧,足以催促我们要加快我们的知识更新,减慢我们迫使自然变化的速率,或者最好(按照我的价值观系统)是同时做这两件事。这会产生多少代价或者谁应该支付这个代价将在后面简单论述。首先让我们考虑气候变化会对人类其它干扰行为作出如何反应,以及这种全球变化会怎样影响自然生态系统。

第五章 生物多样性和鸟类的斗争

中欧和大西洋中部地区冰川期时代的森林主要是云杉树,而不是像今天桉树和枫树这样的硬木树种。很长一段时期,物种群落被认为仅仅是来回发展的。在冰川融化期向北追随冰盖发展,当地球寒冷时回头向南在冰前发展。这种观点自从达尔文时代以来一直非常流行,达尔文相信整个物种群落仅仅是作为整体在随气候变化而迁移。在《物种起源》(The Origin of

Species)一书中他写道:

由于北极的物种先向南后折回北方以与变化的气候保持一致,在漫长的迁移过程中,它们将不会经历太大的温度变化;它们是作为一个整体迁移的,因此它们的成熟关系未曾受到很大的干扰。因此,与本书中反复强调的原理相一致,这些物种形式未曾受到很大的改变。

这种思想保证了气候变化情况下生物多样性得到保持的可能性:物种将会整体迁移和生存。如果整个生物群落仅仅是随气候变化在迁移,那么只要能不受约束地进入迁移过程,物种就可以通过不以丧失多样性(也被称为灭绝)为结果的迁移而适应气候变化。

但是这种对群落迁移的期望,由于最近从地球土壤和沉积物挖掘出来的资料而得到了明显的修正。明尼苏达大学的生态学家Margaret Davis第一次提出,单个物种对气候变热的反应是有差异的。随后,叫做全新世合作制图计划(COHMAP)的科学家小组,考察了可以回溯到最后一次冰川期最高点的许多种植物的花粉颗粒化石。他们发现像云杉或桉树这样的物种,在冰盖融化时确实向北追随冰盖发展,但不是达尔文或大多数生态学家想象的那种以完整群落行进的方式。相反,COHMAP的科学家发现从冰川期向间冰川期过渡的时期,物种以不同的速率甚至以彼此不同的方向进行迁移。你可以说树是在迁移,但老的森林却在消失,因为树、草和植物的成分在过渡中经历了许多独特的和不熟悉的组合——所谓“异同生境”,因为今天根本没有相类似的东西存在。这些生态性质的重新安排也许已经被人归之于最新的灭绝事件:猛妈象、剑齿虎和最后这次冰川期末期其它所谓超凡的巨型动物群的消失。

这种“异同生境”也被伊利诺伊博物馆的Russell Graham,看作是小哺乳动物对大约5000年到l.5万年以前冰川期消退的反应。他的发现也使达尔文的观点陷入矛盾。这些发现对于那些高度相信生物多样性在面临气候变化时,可以通过迁移得到保持的人来说应该是具有打击性的,因为它们显示,正常的动物和植物群落在气候引起的过渡期间可以受到扰动,即便是相对缓慢的自然气候变化也是如此(回忆第二章 以及图2.3,从冰川期到间冰川期,全球气候变化的平均持续速率为每千年只有大约1℃)。

换句话说,包括捕食者与被食者关系和在生态系统中创造物种相对稳定分布的其它竞争机制在内的“自然平衡”,在气候变化期间可以受到严重的扰动。因为气候变化可以引起不同的物种以不同的速率作出反应,结果改变了生物群落的结构。这使得一些生态学家担心:由快速气候变化(按现在推测,全球气候平均以每百年为尺度的速率持续变化)引起的生物群落的解体,会加剧物种灭绝的速率。现在的物种灭绝速率被认为已经由于栖息地解体、化学污染,以及非本地(所谓外来)物种的导入等原因而大大加快。

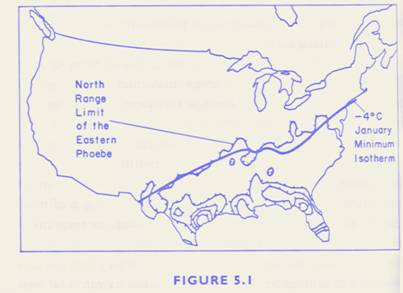

密歇根大学的生态学家Terry Root研究了美国过冬鸟类的分布,以寻找其与温度或植物类型这类大规模环境变量的关系。她发现对于产于北美的东菲比霸蓊鸟(eastern

phoebe) 哪有类似图5.1那样的明显依存关系。这种鸟冬天向北飞行的范围边界与1月份平均最低温度线非常接近;但是这种有翅膀的动物在气候变化时可以非常快地迁移。这是否意味着全球气候变化与这类反应较快的物种没有干系吗?

Root发现北美许多过冬的鸟类与温度和植被两者有着相关性。在既定的生理承受能力情况下,温度控制了鸟类可以在向北多远的地方生存;而一定类型的植被对于提供食物、住所或者巢穴是必不可少的。Root进一步指出,那些生理上仅仅受到低温限制的鸟类,在天气变暖时可以马上飞向北方。但是那些同时受到栖息地(例如植被类型)限制的鸟类,为了适应空气中CO2增多所改变了的气候和光合作用,也许不得不为它们所需要的植被环境等待几百年才能迁移(如果它们可以的话)。在这个过渡时期,很可能发生生态群落的解体,捕食者一被食者关系的改变,以及长达几百年生态失序的潜在威胁。因为气候从小到1℃、大到可能10℃的增热,要让各种物种各自适应气候的变化和直接的CO2递增,需要几百年的时间。这种对自然平衡的干扰很可能加剧生物灭绝,特别是对于那些只有有限的居住范围,并且强烈地与气候变量相关的许多物种。解释今天大多数物种的栖息边界和丰度,一直是对科学的令人生畏的挑战,即使这些物种有长达数千年的稳定的气候和CO2浓度可以去适应。如果地球增热典型地以预测的或较高的速率变成现实,那么担心生态系统的扰动会导致动植物物种群落的解体,甚至搅乱现在建构起来的生态系统,就是非常合理的。

图5.1.

与谁在生物群落中有关吗 (Does It Matter Who’s In A Community?)

我最近参加了我们中学同学毕业30年的团聚。我渴望见到这数百名往日的同学,他们经过30年的生活岁月开始头发变灰、脸上起皱、身体发福,但同时则(幸运地)老练成熟了。同学中有的变得认不出来,有的却明显没有变化,所有这些实际上并不使我感到太大的惊奇。真正使我感到惊奇的是,即使我手中拿着记事手册,我能记起来的人也是如此之少。五六个以前的好朋友,十几个能够记得的偶尔的朋友,但是数百个其它的同学实际上一点也没有想起来。一个无法回答的问题突然闪现在我的脑子里;如果这些同学中大多数都比我早一年或晚一年,今天的我是否会变得判若两人?如果我们被带到完全不同的一组学生中间,我们是一个由相互作用的人所组成的、具有持久地改变了每一个人的整体特性的共同体呢,还是一个其功能(在这里是中学教育)基本上没有变化的偶然的个人集合体?生态系统中某些物种是否与系统的功能相关,或者仅仅只要足够类型的物种就行了?如果一种树种灭绝并被另一树种取代,这个生物群落会出现很大的差异吗?

物种在生物群落中作用的概念引出了另一种观点,即生态系统自我维持的思想。这两个问题多少都是有争论的。生态系统是被定义为一个由相互作用着的不同物种和物理化学环境组成的共同体。

生态系统的尺度可以小到云状水滴中的微生物群落,大到整个世界,这取决于我们想要考虑的特定系统和时间框架。生态系统的功能导致了许多相互作用,这些相互作用随时间演变,最终导向一个称之为“自然平衡”的状态。但是今天,已经很少有生态学家持有这种稳定不变的观点。相反,“自然涨落”这个词更经常地被用来描述一个动态的平衡。在这种状态中,许多单个物种可以有数量上的波动,在足够长的时间里,仅仅因为被新演化的生命形式替代而走向灭绝。但是生态系统自我维持的功能多少得到保持。这种自我维持包括基本的生产力(光合作用、氧气产生、把CO2从空气中移走并固化在植物体中——食物链的基础)、废物的再循环(来自于大量腐败菌)、洪水控制(有植被的山坡相对于赤裸的山麓能戏剧性地减少水土流失)、保持基因资源(作为食物、防治疾病和用作医药)、净化水体,以及其它一些功能。对生物多样性形成威胁的人类活动,是否也会威胁生态系统的功能。如果是的话,人类是否能够用可以持续和可以承受的技术替代自然界的这种免费服务,这些都是有争论的问题。

我还说过,生物群落的概念也是有争论的。没有人否认占据某个特定地点(并且在大多数情况下发生相互作用)的各种物种的总体构成了生物群落。然而,争论在于,某组特定的物种,是否具有不能为其它不同的种群或物种所复制的独一无二的特性和功能。

可能有两种极端的情况:①物种群落根本没有独一无二的秩序,而只是偶尔的组合;②物种间相互作用非常紧密,以致整个群落所受到的影响要超过群落中的任何一个物种。虽然大多数生态学家相信,介于两者中间的某些系统才具有代表性,但在自然界可以识别出上述两种极端的实例。并非所有的物种对群落的功能都同样重要。某些物种扩张或缩小它们的数量,但对群落的其它成员可以没有多少影响,而有些物种(称之为基本物种)在群落结构中起着关键的作用。

存在关键性危机的一个众所周知的例子是,美国西海岸的海獭(otter) 差一点被毛皮捕猎者灭绝。海獭数量的减少对整个近海生物群落产生了明显的干扰。以往曾是海獭食物的海胆快速繁殖,反过来毁坏海藻森林,导致了一片被称之为海胆荒地的生物枯竭的类沙漠海底。只有在保护海獭的有争论的政治压力取得成功以后,海胆的数量才趋于减少,海藻恢复生长,一个由鱼、就鱼和更小的生物组成的新的群落得以重建起来。

还可以讲述许多其它这样的故事。例如,美国西部为保护牲畜,大量消灭狐狸,结果导致了郊狼的繁殖。于是产生了允许狐狸数量膨胀但会威胁家禽数量的控制郊狼的计划。这导致了一些有争议的重新引入狐狸的建议。在进行自然实验时,特定的群落是松散联系还是紧密联系往往是不清楚的。更不用说,什么是群落中的关键性物种,或者是否存在关键性的种群限度(低于这个限度灭绝就有可能发生,波动将长时期地折磨群落)。从事保护工作的生物学家已经草拟出了有关最小种群数量和最小栖息面积的粗略的规则——低于这个限度-(至少适用于区域性问题,如果只剩下一块含有那种物种的地区,那么就具有全球性意义)灭绝就会逼近。这些规则也被用来预言人类活动(最明显的是砍伐森林)是怎样减少未来的生物多样性的。由于这种预言要求减慢对某些生物栖息地的破坏(这种土地利用也许在经济上有利于某些特殊群体),规则本身受到了攻击。下面让我们稍微详细地考察:由于砍伐森林这类全球变化所引起的物种丧失的根据是什么。

岛屿生物地理学:生物多样性的水晶球 (Island

Biogeography: A Biodiversity Crystal Ball?)

大的区域常常以冻原、北方的森林、沙漠、草地或者热带雨林这类生物带为特征。只要气候条件合适,这些生物区系或生物带常常可以在地球各地多次再现,例如,冻原常常见于寒冷的高山或高纬地区,而阔叶植物的雨林则见于热而潮湿的地区。Terry Root发现的1月份夜间温度与北美许多过冬鸟类向北活动边界的相关性,起因于鸟类在夜晚变得又长又冷的地方所经历的生理限制。它们需要开足它们的代谢速率,用它们的脂肪作为燃料,实打实地度过颤抖的夜晚。这迫使它们一个晚上就失去身体重量的10%,第二天它们必须得到充分的补给,否则这些鸟就必须去南方生活或者就是灭绝。

类似地,居住在各种生物区系的植物,也具有允许它们在一定的地理和气候区域生存的生理特征。物种分布或生物带与气候这类大规模要素之间的关系被称为生物地理组合。

影响物种分布生物地理学的另一个因素,是栖息地的面积和这些栖息地之间的距离。把一个地区的多样性(物种的数量)与该地区的气候、大小以及与其它地区分离。情况联系起来,这种生物地理学规则是通过研究岛屿发现的。由火山活动新形成的岛屿最初是缺乏生命的,但很快就有植物和动物随着风来到岛屿之上并开始繁殖,或者再后来,搭在船底上过来,就像有高度破坏力的斑贻贝(zebra mussel) 20世纪80年代从欧洲侵入北美水域那样。

岛屿与新迁徙过来的物种的源地(例如大陆)越近,该物种就越容易在这种旅行中生存,因此它们在岛屿上的数量就越大。这称之为“距离效应”。岛屿的面积越大,不同的物种可以生存的地方或生态位置就越多。此外,较大的空间允许较多的个体,因此较多的物种将具有基于长期生存所需要的最小限度之上的总体数量。这些机制合起来构成“面积效应”。换句话说,岛屿越大,物种的数量就可能越多。最后,如果气候、火或者其它威胁等所有外部因素(生态学家叫做“干扰因素”)保持稳定,就建立了一个动态平衡,即岛屿上已有物种的灭绝速率为外部新物种的到来所平衡。平衡意味着在这种情况下多样性保持不变;而动态则意味着物种的名单随时间发生变化。

1963年, Robert MacArthur和Edward O.Wilson用这些思想和大量资料建构了一个理论,这个理论是今天预言砍伐森林这样的全球变化活动怎样减少生物多样性的主要工具。这个被称为岛屿生物地理理论,对说明人类对生命与气候共同演化的40亿年的地球自然史的影响,具有非常深远的意义。这个理论在生态学家和盲目追求发展的人群之间激起了愤怒的对抗,前者用理论去证明人类应该减慢他们对自然的影响,后者不是无视非人类的自然的价值就是攻击这个理论是夸夸其谈。哈佛大学的Edward O.Wilson在其得奖著作《生物多样性》(The Diversity of Life)中解释了他们的理论是怎样产生的:

我们注意到世界各岛屿的动植物显示了岛屿面积与其生存的物种数量之间的一致性关系。岛屿面积越大,物种越多。古巴的鸟类、蛇类、植物和其它生物的种类比Jamaica的要多得多,而Jamaica岛的动植物又比Antigua岛的多。这种关系差不多到处都可见到,从英格兰岛到西印度群岛、Galapagos岛、夏威夷、印度尼西亚群岛和西太平洋,都遵循一个始终如一的算术规则:面积每增加10倍,物种数量(鸟、蛇、草)就接近增1倍。以世界上的陆地鸟为实际例子。一个1000平方千米的岛屿大约有55个种类,而一个1万平方千米的岛屿,则有2倍那么多的种类即100种。更准确地说,物种数量是按面积-物种方程增加的:S=CAz。这里A是面积,S是物种数量,C是常数,指数z是一个二级的取决于生物类群(鸟、蛇、草)的生物学意义上的常数。z的价值还取决于群岛是接近源地(像印度尼西亚群岛那样)还是远离源地(如夏威夷和西太平洋的其它群岛)。

这种关系在该书出版以来的30年中,已被加州大学洛杉矶分校的Jared Diamond等生态学家,针对数十个不同大小的栖息地做过数十次的检验与再检验,发现差不多所有的案例都证明了这个基本公式,只是z值有微小的差异。

Wilson和其它的生态学家已经运用物种-面积方程,推测如果未来几十年人类发展引起岛屿森林面积减少,那么可能会丧失(被迫灭绝)的物种的百分比将是多少。Wilson解释道:

在栖息地面积减少时,灭绝的速率就上升,并持续高于原来的基础水平,直到物种数目从一个高的平衡下降到一个低的平衡。要使结果比较明确的粗略方法是,当面积减少为原来大小的十分之一时,物种的数量就最终下降到原来的一半(实际上非常接近在自然界经常遇到的数目)。热带雨林的破坏以现在的速率持续到2022年,那么现有雨林的一半将会消失。这将引起物种灭绝的总量在10%到22%之间。

依据Wilson岛屿生物地理理论推测,每年将有多少物种灭绝呢?为了估计这一点,我们首先必须估计地球上一共有多少物种?今天相对于过去有多少正在灭绝?各种物种在不同的群落中的重要性如何?牛津大学的生态学家(曾经当过英国首相科学顾问的)Robert M.May多年来一直在试图回答这些问题:

出于在过去的知识社会中根深蒂固的难以理解的理由,我们在回答这些问题方面所取得的进展是惊人之少。标准版的Linnaeus’s著作出版的时间是1758年,它可以看作是记录地球上生物多样性的简单而真实工作的开始。从牛顿基于几百年来有关行星运动和星表的记录信息,给出引力定律的分析性和预见性知识以来,已经过去了整整100年。由牛顿与Linnaeus之间的这种滞后标志出来的遗产仍然伴随在我们身边。今天我们对恒星的分类学所知道的东西(以及所花费的时间),仍然要比有关地球生物分类学所知道的要多。我们对宇宙中原子的数目已经有了较好的估计(这是一个难以想象的成就),但对与我们一起分享地球的动植物物种的数目,却没有获得相应的成功。

尽管生态学家竭力呼吁要重视调查自然的多样性(某些政治家和那些不想了解他们的私人属地有多少物种生存的土地所有者,以同样强烈的程度,要求撤销政府为弄清全球生物资源而设的基金),科学家确实已经对生物多样性做了大致差不离的估计。Wilson认为仅是对雨林的保守估计就有1000万物种。假定现今森林毁灭的速率大于每年1%,运用由岛屿生物地理理论建立的物种-面积公式,Wilson作出的“乐观估计”是每年有7.7万物种灭绝,每小时不会低于3种。通常,灭绝速率是每年每百万现有的物种中,大约会有一种灭绝。因此,他断言:“人类活动在雨林方面,仅是减少面积就使物种灭绝增加了1000到1 倍。显而易见,我们正处在地质史上一次大灭绝发作的进程中”。生态学家这些估计即便是没有包括其它全球变化的干扰的令人震惊的意义是显而易见的。一个决心增加自身数量和经济水准的物种(人类),有权继续这种不知不觉的,或者是故意的行星级别的屠杀吗?或者,人类应该使用我们已经进化的推理和感知能力,会停止我们的脚步,估量我们行为的结果,使我们整体上少一些破坏性吗?或者,尽管缺少普遍的政治支持,人类应该重新思考那种把人类数量和经济的增长,置于差不多所有其它竞争价值之上的全球规模的价值系统吗?只要这些含义对于某些人的经济利益或世界观是不利的,对于赋予人类发展比保护自然具有更高伦理价值的我们这个文明的整体嗜好是不利的,或许我们就不应该奇怪:为什么某些满足于传统经营生涯和以人类为中心价值的人,要煞费苦心地怀疑,那些为由人类引起的生物灭绝危机而忧心忡忡的人的科学与价值。

资料导向的经济学家与理论导向的生态学家

(Data-Oriented Economists Versus Theory-Oriented Ecologists)

虽然要冒着夸大成见和创造某种错误的两分法的危险,但我仍然断言,与生态学家相对的是自由市场的传统经济学家。后者通常坚持认为,过去的资料而不是理论才应该成为预言的基础。日内瓦大学的自然哲学家Jacques

Grinevald曾经向我指出:“虽然现代经济学强调资料导向,但实际上,其传统恰恰是一门理论导向的社会科学”。不管他们的专业演化如何,这种资料导向的分析家蔑视任何缺少资料的理论。关心变化之原因的生态学家虽然也用资料,但主要是用它们来发展和检验理论;然后他们用理论去预言变化。

然而,如果从过去资料中推出的某个规则没有恰当地反映未来可能起作用的机制,相反只是一个反映过去主导机制的简单外推,那么这个规则的预言技术是要受到怀疑的。如果未来的情形很可能与过去非常不同的话(例如承受空前的全球变化的干扰),那么就尤其如此了。此外,即便是收藏了许多过去历史资料的图书馆也可能缺乏对未来有效洞见的规则,除非用来预言的规则,代表了在与过去明显不同的条件中能起作用的机制。

所有负责任的生态学家都承认,无论关于物种数量还是关于现在的灭绝速率都存在令人恼火的不确定性。他们理解,他们的希望无休止地因为社会对改变这种资料不足的统计活动缺乏支持而落空。然而,所有优秀的科学家都知道,要预见未来,就需要一个关于系统如何运行的、包含有或至少代表因果机制的规则。大多数科学家同意资料导向的经济学家所说的,这类规则需要尽可能多地从系统过去的行为中导出并得到检验。由马里兰大学工商管理学教授Julian Simon领导的理论导向方法的反对者,不喜欢森林生物多样性危机所包含的意义,如果它们威胁到个体主动性和经济增长的话。他们直接向岛屿生物地理学进行挑战,认为它是一个有不能容忍缺陷的理论。他们认为,根据物种-面积曲线得出的任何推断都是应该抵制的。他们指出,19世纪北美东部的森林有大面积的减少。他们说,运用岛屿生物地理理论和物种-面积公式,在那个时期或自那个时期以来,当地鸟类中应该有200多种本地鸟类灭绝消失(但实际上却并不是这样)。

是没头脑的思想吗 (A

Bird-Brained Idea?)

田纳西大学生态学家Stuart Pimm和康涅狄格学院的Robert Askins,就有人用美国东北部鸟类灭绝作武器,批评岛屿生物地理理论本身,进行了详细的分析。首先,Pimm和Askins提到,你不能用居住在美国东北部的所有220种当地鸟作计算的依据,因为只有大约160种真正属于东部森林,其余的则居住在草地、沼泽和其它的开阔地。第二个问题是有多少森林被砍伐掉和用在物种-面积公式中的合适比例是多少。他们提到,森林砍伐是从16世纪开始波状递进地从近东海岸内陆向密西西比河推进的,至今已没有留下多少面积森林未被刀斧碰过。然而,这两位生态学家认为,像批评者那样,在物种-面积公式中,使用300年间被砍伐的森林总量则是不合适的,因为这不是从过去资料中得到这些公式的合理演绎。

当树木被砍下来运往西部时,并非所有被砍伐的陆地都是空空如也。相当部分的陆地可以再生。与此同时,来自被砍伐地区的野鸟可以飞向剩下的森林地带,或者到砍伐地遗弃后再生的新的森林地区居住,这种情况在20世纪特别明显。用他们的话说,“即便是19世纪后期和20世纪早期森林砍伐的高峰期,也有一些大的森林避难处为森林鸟类提供住所。1920年后,暂时性森林的数量在东北部和南部有稳定的增长。”

但是,这不是他们对社会科学家错误地企图嘲弄生态学家的主要批评。相反,这是一个更为基本的对知识理解问题。针对东部森林少量灭绝(即便是无意识)的批评者,实际上是在谈论全球灭绝即物种从世界上永远消失的问题。生态学的岛屿理论不是从世界范围,而是从特定岛屿或栖息地区的资料归纳推理而得出的。它预言的是“局部灭绝”而不是全球灭绝。因此,Pimm 和Askins 提到:

即使美国东部森林全部被砍伐掉,这160种鸟类的大多数也不会从全球灭绝。许多鸟种活动领域非常广泛,比如说它们那种横跨整个相对无干扰的加拿大北方森林的分布,不会因其它地方森林的丧失而受到伤害。160种鸟类中的某些分布特别广泛,以致即使北美、欧洲、亚洲的所有森林都被砍伐掉,它们也不会全球性灭绝。关键的差异是在全球灭绝与局部灭绝之间。

要纠正这个问题,就必须在这个理论所依据资料的范畴来考察,即在局部区域内使用该理论。因此,用物种-面积公式研究的合适鸟类,在这里就是那些仅仅居住在东北部,即那个地区特产的鸟类。Pimm 和Askins总结说,加上已知灭绝的4种鸟类,灭绝以前被认为是东部森林特产的鸟类估计为13种到28种之间。一可能的灭绝率在美/13(约为31%,如果严格地定义东部森林鸟类)到4/28(约为14%,如果加上一打或更多个在东部森林有75%活动频率的鸟类)之间。”

请注意,如果要正确地使用和检验科学公式,所需要的就不是数据本身,而是合适的数据类型。批评者也使用“数据”,但却是以一种科学上不合适的方式使用这些“数据”。这使我想起一个卡通片:在一个小镇的外边有一个路标,有关该镇的海拔高度、人口、建立时间的数据都列在这个路标的一条线上边,而位于这条线下方的则是这三个毫无联系的数目之和。看来这些并不理解所要检验假说的批评者,也是在用真实的数据表演一个明显荒诞的卡通剧。即便是估计某种像美国东北部有多少种本地鸟类这样似乎十分简单的问题,也需要某种程度的科学知识。这些细节,在批评者急切地应用“数据”(然而是不合适地),去“检验”他们并不喜欢其结论的理论时明显地忽视了。

事实上,物种-面积公式,只是稍稍低估了新英格兰地区应该灭绝的鸟类的数量,而不是像误用基础理论的非生物学批评者声称的那样,还应该大出六倍地来更高估计这个数目。况且,生态学家断定像捕猎这样的因素也是与鸟类灭绝相关的。有鉴于由于栖息地遭到破坏会使鸟类相对集中(据说这使得捕猎者易于发现它们)等因素,也许已经夸大了灭绝的数目,这可能有助于解释:为什么物种-面积公式相对于实际发生的数目来说,其预言全球灭绝的数目实际上要偏低。

最后,从把岛屿生物地理理论用于说明美国东北部鸟类灭绝的事例,可以就热带森林中的灭绝问题学到些什么呢?Pimm和Askins在他们的结论性话语中提到;许多热带森林不仅富于各种物种,而且富于特产性物种。Pimm曾带着我和Terry Root去看一种非常漂亮的、濒临危险的夏威夷小鸟(the akiapola’au)它们高高地居住在夏威夷大岛Mauna Kea火山的山坡上(这是它们的最后栖息地之一)。Pimm说:“好好地看着它吧,它可能会赶在你俩之前就在世界上消失的。”

Pimm提到夏威夷曾经拥有135种地方性鸟类(全部都是特产),但是现在除了11种外,所有的鸟类不是已经灭绝就是濒临灭绝。如东北部的例子所示,运用物种-面积公式的栖息地丧失所预言的数目比实际物种数量要少许多,因为这仅仅涉及一个因素,而许多其它的干扰也会引起物种灭绝。Pimm和Askins写到:“要预言全球灭绝问题,就需要了解动植物的分布地”。“美国东北部由于较少特产性物种,因此尽管有严重的森林丧失,但失去的鸟类却要少得多。而地方性物种丧失的比例要比预期的高。我们发现,这个结论仅仅支持那些关心全世界砍伐森林和物种灭绝的人。”他们特别关心热带地区的森林砍伐,因为热带森林有较高比例的地域性物种。

然而,正如上述例子清晰表明的,存在着那么多复杂性和信息的匾乏不全,以致无论是用物种-面积公式还是其它的预言方法,进行生物灭绝预言,仍然存在着很大的不确定性。对于那些不明白如何应用理论的报刊编辑来说,肯定不能做出合理的预言。

协同作用与不确定性 (Synergism And Uncertainties)

那么,所有这些关于生物多样性丧失的争论告诉我们什么信息呢?我认为,那种仅仅由于现在缺少物种数目总量或灭绝速率的数据,而声称可以解除对物种消失的担心的观点,往好里说是蹩脚的学术,往差里说则是在肆虐公共政策。因为没有训练有素的生态学家出来作调查,就否定有尚未发现的物种正在被砍伐的热带森林中灭绝这一点,类似于否定雷电暴雨的出现,会在干旱、遥远、尚未发现的荒野里引起森林大火那样,使数据本身并不具有佐证价值,除非它产生的或验证的公式反映了变化的因果机制。

岛屿生物地理学者对灭绝率的预言是基于一个因果因素,即栖息地丧失。我自己的观点是;迄今为止,21世纪最严重的环境问题将不只是栖息地丧失、臭氧层空洞、化学污染、外来物种侵入、气候变化这些因素本身,而是这些因素的协同作用。正如Pimm所说,砍伐森林也许并不必然导致地域性灭绝,因为出走的鸟类可以飞向邻近的栖息地。但是,当这些栖息地普遍萎缩,数目减少,相距越来越远,如果气候变化又从根底上发生作用,特别是如果气候变化,是一种比本次冰川期以来物种经历的全球持续平均变化速率大上10倍甚至更多的话,那么挤在避难地的剩余的物种再要迁移就十分困难了。想象一下,1万年前在森林物种向北迁徙的过程中,如果它们还不得不穿越用世纪的工厂、农场、高速公路和庞大的城市,在所有这些之上,它们还要经历比今天要快20倍的气候变化,那么就可以了解这些森林物种可能会经历的何等严重的困难了。

如果一种鸟类离开了一个老的栖息地,不会随之就发生虫害吗?另一方面,也许这些飞走的鸟类可以在北边的另一个地区减少害虫。凡此种种,都是困扰生态学家和资源保护生物学家的有关生物群落功能的推测。因为要解释当代物种(它们居住在现在的范围已经有了1万年的历史,而直到最近也没有受到占压倒优势的人类干扰)的分布和丰度实在是有困难。现在,地球上的物种和群落正以前所未有的速率遭受多种干扰,而地球“实验室”中实验要求对物种和群落的反应细节作出科学解释。真正的科学家,对这种充满问题的未来,可以提供什么样的可靠的知识工具呢?我们想知道,真正的批评者如何责备科学家承认这种不确定性,然后他们又怎样运用这种不确定性作为借口,来贻误可以降低风险的行动。这对于某些人也许是一笔好生意或政治实践,但在我看来却像是在用整个地球的生物财富进行赌博。我认为仅仅通过对这种鸟类生存竞争的了解,就可以明白地球系统科学是多么复杂,特别是当把地球系统科学用来处理你所在的地域性森林和鸣禽种群的问题时。数据资源及其理论推断可以像所要研究的种群一样纷呈多样。完全有可能在有限的研究方法中,选择数据和理论来支持现存的任何一种结论。明智的分析家必须查看所有的研究方法,决定证据的充分性必须是无可挑剔的。像西蒙和某些拘泥于资料的经济学家那样,如果你发现结论并不是你所喜欢的,你就有可能通过指出数据或理论中的矛盾或欠缺来攻击它们。所有理论总是会有佐证不力的数据和某些薄弱环节。如果你像我一样极度关心在所有的结果都有了结论以前(如果将来会有结论的话)袖手旁观将带来的风险,那么你就会从地球系统科学这些例子中发现足够的理由来促进认真的行动。我直率地承认,这需要信念的飞跃――从已经掌握的往往是模糊的知识到具体的行动。但是,如果生态学家是对的话,会怎么样呢?

生物多样性值得保护吗 (Is Biodiversity Worth Protecting?)

我相信,像附近的森林这样的区域性栖息地是连续的相互联系的生态系统的一部分,其范围从树苗小根的微生物群落到全球生物地球化学系统和气候系统。多样性(自然与文化的)和可持续性是我最信奉的价值,但是我认识到确定特殊案例中的平衡并不服从“科学”公式。所需要的是一种管理过程,在这个过程中参与辩论的有知识的人们有足够的相互尊重(和交战规则),并为获得结论而工作,他们不会完全忽视参与行动的任何一个人的利益。这种结论还必须认识到人类只是一个物种,人口增长和物质进步仅仅是一种价值体现,而不是对地球行星管理的至高无上的目的。

我是有意识地使用“行星”这个词,因为生态系统的相互联系,超越了构成私人财产、国家状态、专业实践等特性的离散尺度。环境管理需要在所管理的系统的尺度上进行,但是大多数现有的组织和体制都固定在一定的物理和法律界限内,这些界限并不总是与问题的尺度相一致。在环境可持续性的标题下,也许需要有一个管理模型的连续统一与相互联系的人与自然系统平行。要改正这些配合不当,也许需要将某些地方或国家的权利移交给管理联盟——它们能较好地适应所考虑的实际系统的结构。最后,我希望拥有众多分析决策工具的“优化者”,会认识到非常复杂系统的细节并不总是可以预言的,即便变化的可能性可以预言。因此,我们应该考虑用一种风险规避(所谓谨慎性原理)来补充经济效率优化范例,以寻求为文化和自然保存一份多样性。“我们要最好”很有可能最终导致“自然为最差”。

第六章 对政策选择的综合评估

在可以用两句话来总结前面五章 有关地球系统科学的内容所要说明的问题。第一,关于精确预测由一系列人类活动引起的气候和其它全球变化,存在着各种各样的科学观点。第二,这些影响的后果是非常广泛的,既有空气中增多的二氧化碳对植物增长带来的有益效应,也有对农业、水供应、海岸线、健康和物种可能会是灾难性的区域气候冲击。在本章中,我将说明为什么肯定不应该刻板地去对待时下那些有关未来的行动计划,但是它们的意义却值得认真加以考虑。

优化效率 (Optimizing

Efficiency)

如果对学养深厚的科学界的大多数人进行调查,尽管细节上有很大差异,我相信你会发现大多数专家认为:①有绝对的把握可以认为真正的全球变化影响会发生;②产生纯正面或纯负面变化的可能性也许只是10%-20%;③由人类活动引起的全球变化导致广泛灾难性结果的可能性也只有10%-20%。这些对全球变化后果的评估叫做影响评估。如果现在正在进行中的全球变化实验持续并得到强化,它们代表了对社会和自然带来的潜在代价(货币的和非货币的)。

你是一个理性的行动者吗 (Are

You A Rational Actor?)

在经济学家和政治科学家称作为“理性行动者”要求防止这种全球变化而行动之前,这样一种虚构的人首先想要知道减轻全球变化影响的代价(例如,对二氧化碳排放进行收税的经济代价)可能是什么。然后,这种理性的人,想要只花权威评估所建议的那样大小的费用就能规避气候变化(如果它不衰退的话)。这叫做经济上有效的最优化政策。

有效性与自由市场矛盾吗 (Is An Efficient, Free

Market An Oxymoron?)

经济学家所谓“有效性”指的是什么?大多数经济学家的首要信念是,“自由市场”是求得经济繁荣的有效方式。对于自由市场的虔诚的信奉者来说,政府应予优先考虑的事项是允许市场无约束的发挥功能,而不是健康的管理或环境保护(如果它们限制自由市场的话)。所谓“自由市场”,经济学家的意思是指,如果人们能够自由地按照自己认为合适的方式花钱,因为为了自身的利益要使成本最小化而收益最大化,他们就会不约而同地发现最好的方式是“有效性”,即找到成本最低、回报最高的人生的解决方法(或至少对生意来说是这样),这就是经济学的奠基人Adam Smith,在他说经济体系最好由市场这只看不见的手而不是政府官员的长臂来指导时所要表达的意思。自从那以来的几个世纪,一大群经济学家、企业领袖和政治家每当出现政治麻烦(通常以要求政府管理企业界活动的形式)时就一直在重复这个教义。