|

寒旱所对黄河源区冻土退化研究取得新进展 |

|

文章来源:寒区旱区环境与工程研究所 发布时间: |

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所金会军研究员通过对黄河源区冻土研究发现,冻土退化总体趋势是由大片状分布逐渐变为岛状、斑状分布,多年冻土层变薄,冻土面积缩小,融区范围扩大,部分多年冻土岛完全消失变为季节冻土。

黄河源区位于青藏高原多年冻土区东北部边缘地带,是季节冻土、岛状多年冻土和在大片连续多年冻土并存地带,多年冻土层在垂向分布上有衔接和不衔接两

大类。从20世纪80年代以来,源区气温以每年

|

寒旱所专家在甘肃发现完整的第四季古冰川遗迹 |

|

http://www.cas.cn/ky/kyjz/201003/t20100330_2809398.shtml 文章来源:寒区旱区环境与工程研究所 发布时间: |

日前,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所专家在甘肃省迭部县境内发现大量完整的第四季古冰川遗迹。经分析,其地貌属第四纪冰川遗迹,冰期形成大约始于200万年—300万年前,结束于1—2万年前,波及范围十分广泛,给地表留下了大量冰川遗迹。

专家分析,漫长的冰川运动和滑动,加之寒冻、雪蚀、雪崩、流水等各种应力的共同作用,形成了扎尕那地区独有的冰川地貌景观。由于海拔较高,扎尕那有

相当一部分山体海拔在

专家表示,扎尕那典型的冰川地貌发育完整,其独特的成因在中国罕见,世界少有,是鉴别冰川作用范围和性质的重要标志,对研究古地理和古气候环境的变迁、冰川沉积地貌有很大意义。

测地所研发GeoPolar V1.0软件系统通过验收

http://www.cas.cn/ky/kyjz/201003/t20100320_2800481.shtml

近日,由中科院测量与地球物理研究所陆洋研究员主持的“863”项目GeoPolar V1.0软件系统顺利通过湖北软件评测中心的技术验收测试。

GeoPolar

V1.0系统是“综合遥感前沿技术研究极地冰体变化的应用分析软件平台”的重要研究成果之一。该系统旨在融合专题卫星重力、卫星激光测高、卫星图像遥感等

技术监测和描述极地冰体的变化,以研究分析极地重力场、冰体质量、面积和高程等物理和几何参量的时空变化特性。系统集成了数值资料库(GRACE重力卫星 资料、ICESat测高数据、冰雪面积及相关地球物理模型等)、卫星重力数据处理(时变信息提取、时变模型、重力/质量转换、质量平衡分析)、卫星测高数 据处理(交叉点解算、改进算法分析、高程变化分析)、数据融合以及时间序列分析(滤波、调谐、频谱分析等)等5大模块19项子功能,浓缩了研究团队近几年 来围绕该课题取得的主要理论研究成果。

3月上旬,湖北软件评测中心对GeoPolar V1.0软件系统进行了全面、严格的技术验收测试。测试所发现的问题经测地所研究团队修改和完善后,软件系统通过评测中心进行的回归测试。系统运行正常,

功能齐全,实用性强,系统的19项软件功能满足软件功能符合性指标,达到了软件产品验收测试规范的要求。

“综合遥感前沿技术研究极地冰体变化的应用分析软件平台”自2007年立项以来,该研究团队在陆洋研究员和钟敏研究员带领下,在卫星重力、激光测

高、冰雪遥感等研究方面取得了丰硕研究成果。GeoPolar V1.0系统的开发为全面深入了解极区冰体变化增添了一份有效的软件工具平台。

寒旱所科尔沁沙地景观格局动态变化研究取得进展

http://www.cas.cn/ky/kyjz/201003/t20100322_2800642.shtml

日前,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所有关专家对科尔沁沙地过去30年不同尺度上沙丘景观格局及其动态变化进行了研究。

结果表明,大尺度研究区从1975—1995年流动沙丘面积、斑块数、景观面积百分比和最大斑块指数逐渐增加;1995—2005年流动和半流动沙

丘面积减小,半固定沙丘和固定沙丘面积增加。中尺度和小尺度研究区从1975—1985年流动沙丘面积、斑块数增加,1985年后流动面积减少。

通过沙漠化过程指数计算表明,大尺度上沙漠化经历了1975—1995年的发展过程,1995—2005年的逆转过程,中尺度和小尺度上,沙漠化经历了1975—1985年的发展过程、1985—2005年的逆转过程。

研究发现,科尔沁沙地不同尺度上景观结构变化具有差异性,显示出景观空间格局变化存在尺度效应;景观格局变化主要受流动沙丘斑块变化的影响,而这一变化的主要原因是人类生产活动引起的。

|

卫星图片显示北半球冬季地表温度异常 |

|

|

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/3/230059.shtm

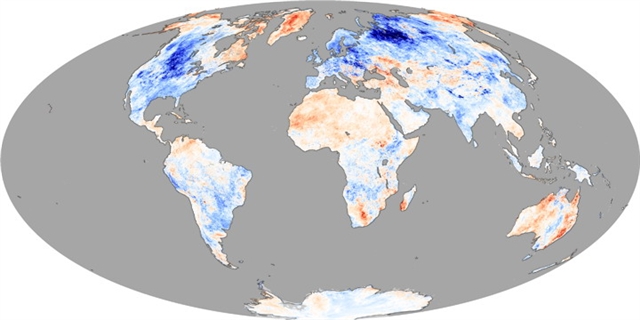

2009年12月全球陆地地表温度与2000年到2008年同期平均温度对比图。

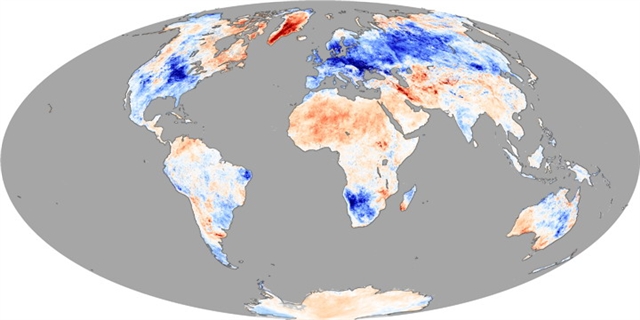

2010年1月全球陆地地表温度与2000年到2008年同期平均温度对比图。

![]()

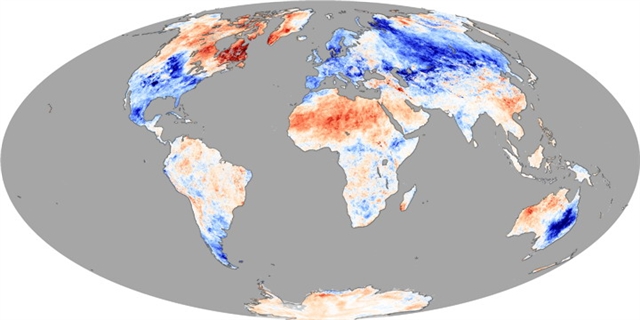

2010年2月全球陆地地表温度与2000年到2008年同期平均温度对比图。

北京时间

气候科学家每年在计算全球平均温度的时候,他们得出的计算结果仅仅是一个单一的数值而 已,而忽略了数亿平方公里的陆地与海洋表面温度的地区性差异、季节性差异等变化。这种数值对于掌握长期的气候变化是非常必要的,但是它们却抹杀了气候变化

中最“有趣的”部分,也就是气候异常现象,这些异常现象对于人们的日常生活却有着重大影响。

美国宇航局“Terra”卫星上的中分辨率成像光谱仪根据观测数据分别绘制了2009年 12月、2010年1月以及2010年2月全球陆地地表温度变化对比图,图片显示了2009—2010冬季北半球陆地地表温度异常情况。在这几幅地图中, 对比的目标分别是2009年12月、2010年1月以及2010年2月这三个月的当月平均温度与2000年到2008年共8年间同期平均温度。图中蓝色区 域表明当月温度低于2000年到2008年同期平均温度

2010年1月下旬,美国宇航局戈达德太空研究所宣称,2009年的平均全球温度创下自 1880年观测以来最高记录。看到这些地图,你或许会觉得,如果墨西哥、美国、加拿大中部、瑞典或俄罗斯北部地区的民众听到这一结论,会是多么的惊讶。在

这些地区,人们在这几个月内经历了极端异常的寒冷气候。在某些地区,这个冬季的降雪量甚至是破记录的。

不过,中分辨率成像光谱仪所测量的数据显示,在加拿大东部、格陵兰岛、非洲北部以及中东地区,这个冬季的地表温度要比近十年来其他年度高得多。在较高纬度地区,这种气候模式可能与北极震荡有关。

地表温度是卫星对所观测到的地表的热度的一种评估,它与气象台所记录的气温并不相同。卫星所能够观测到的地表可能是干旱的沙漠,可能是一栋建筑物的顶部,也有可能是大树的枝叶等。

|

世界气象组织说厄尔尼诺现象有减弱迹象 |

|

|

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/3/230312.shtm

总部位于瑞士日内瓦的世界气象组织

世界气象组织指出,2009年6月开始的厄尔尼诺现象在去年11月至12月达到高峰,赤

道太平洋海域的表面水温高出正常水平

不过,世界气象组织同时强调,3月至6月是一年中预测赤道太平洋状况尤为困难的时期,因 此上述预测仍具有不确定性,无法排除到今年年中厄尔尼诺现象继续存在或者出现早期拉尼娜现象的可能性。而且,即使厄尔尼诺现象处于衰减阶段,它仍将继续对

气候造成影响,因此与其相关的一些气候反常情况将至少持续到今年第二季度结束。

厄尔尼诺现象是太平洋赤道及附近海域与大气相互作用后失去平衡而产生的一种气候现象。当 这种现象发生时,太平洋广大海域的水温升高,信风和赤道洋流减弱,导致全球性气候异常。拉尼娜现象也称反厄尔尼诺现象,是指赤道太平洋东部和中部海水大范

围持续异常变冷的现象,同时也伴随着全球性气候混乱。

|

夏军研究员:全球变化导致极端水文事件加剧 |

|

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/4/230373.shtm |

水旱灾害在进一步加剧

[科学时报 王卉报道]“现在不光要盯着西南地区,今年华北甚至东北地区可能出现的干旱情况也令我非常担心。同时,我还担心在近年来的西南地区大旱、长江中游和华北干旱之后,可能会有大涝情况出现。干旱和洪水是‘姊妹’,很多时候是相互联系的。”

日前,国际水资源协会(IWRA)主席、中国科学院水资源研究中心主任、中科院地理科学与资源研究所研究员夏军,向《科学时报》记者透露了他对此次西南大旱的担忧。夏军刚从国外回来,正准备派人到西南地区进行调查,了解更多信息。

夏军表示,在由荷兰皇家科学院与中科院领衔的国际科学院理事会(IAC)水计划中,全球变化与水旱灾害问题是目前关注的重点问题之一。

今年我国西南地区旱情非常严重,夏军认为原因很复杂,既有几年降水持续减少导致的气象干 旱,也有降水减少、蒸发加大进一步导致土壤水严重耗竭,危及需水期农作物生长的农业干旱,还有包括水库、河流干涸导致人畜饮用水困难的水文干旱。但夏军认

为,其中最关键的影响因素仍然是气候原因。

夏军分析说,与北方水文情势不同,我国西南年降水量相对华北海河流域不算少。但是,西南 降水季节性变化差异大,尤其春季作物需水季节,往往极易伴随干旱发生。尤其数年来持续降水减少,加上蓄水能力不足,导致今年出现严重旱灾。当然,西南旱灾

也包括长期以来流域下垫面土地利用覆被变化的人类活动的影响。

目前,尽管大家对全球变化的影响有很多争论,但一个不争的事实是,在全球变化背景下,现 在与人类生存息息相关的水旱灾害正在全球和人口增加的地区进一步加剧。此次在中国西南地区遭逢大旱之际,东南亚国家也相继陷入严重干旱,西南湄公河流域国

际间的水问题态势也十分严重。而据夏军了解,近些年来,欧洲等西方国家自然灾害的发生也很频繁。

夏军认为,现在全球变化导致的水资源变化和水安全问题有两个非常值得担心的倾向:其一, 是可能改变了地球上水的循环与时空分布模式,比如按正常地表水,西南与华北、西北地区相比,水量相对是比较多的。一般常识也是北方缺水、南方不缺水,尽管

南方也有季节性缺水的现象,但此次西南旱灾特别严重。而且将来北方也可能发生局部洪涝灾害,未来甚至有可能出现南北同旱的不利格局,虽然现在对此仍有很多 不确定性与争议。

其二,现在南方之所以发生如此严重的干旱,夏军认为是全球变化所导致的极端事件的强度和 频率逐年增加的明证。与水资源联系的极端事件在国际上被称为极端水文事件。极端水文事件的核心就是干旱和洪涝,极端事件意味着一年的总降水量也许变化不

大,但其变差加大,干旱与洪水灾害都极端集中到某个季节。

回顾我国近年来的干旱灾害状况,夏军表示,进入21世纪,旱灾几乎每年在我国不同地方都有发生,比如2006年重庆大旱,2007年关中大旱,2009年冬春华北大旱以及今年的西南大旱等。

中国历史上自然灾害也时有发生,但夏军认为,与历史相比,在当前全球变化背景下,我国发生与水资源直接联系的水旱灾害的频率和强度都在逐渐增加,“这个事实越来越明显”。

全球变化是

气候变化与人类活动的叠加

夏军表示,随着人类社会经济的发展,相应地水旱灾害所造成的损失也加大了,经济发达人口密集地区应对灾害的脆弱性在增加,也导致原有的防御体系下人们对灾害风险的承受能力降低,即灾害对人们生活的影响程度在加剧。

全球变化尤其气候变化对水资源的影响,在哥本哈根会议前后也有很大争议,即目前全球和区 域水资源以及水灾害的发生,究竟是自然系统的变化还是人类活动所致。夏军解释说,实际上谈气候变化应该与全球变化联系在一起,全球变化包括气候变化和人类

活动的多重影响。科学家的任务就是要通过长期的观测、机理分析和统计学与不确定性的系统研究,认识它们之间的相互联系、作用与贡献,认识水资源时空格局的 变异和极端水旱灾害事件发生的频率与强度变化的规律。

夏军认为,人类对现实发生和正在不断发生变异的问题必须要反思,一方面是对灾害的发生,尤其不确定性的风险要有积极的应对之策;另一方面,要反思人类的社会经济发展方式是否有不当之处。

比如,下垫面的土地利用覆被变化,对大气系统有很明显的影响与反馈作用。像此次西南干 旱,将导致水汽通道向大气层反馈的减弱。下垫面变化还表现在,比如由于修筑大坝等河流开发和利用措施,导致黄河在被层层水库截留后,正常的水循环渠道就发

生了变化。高强度的人类活动和河流开发与自然的水循环效果不一样,其影响的程度和规律是需要进一步认识的,尤其需要站在流域和跨流域的自然水循环过程、生 物地球化学循环过程和人类经济社会发展的耗用水和排放过程联系的水系统高度来认识。

夏军认为,都市化发展对下垫面带来的变化也十分突出。比如北京市区的都市化过程是从以前 的二环、三环核心区域发展到现在的五环、六环。如果自然界各个系统都这样被人类逐渐改变的话,积少成多,土地利用覆被的变化,也即人类活动的影响,对自然

的水循环流路和通道的影响还是相当大的。

夏军给出的数据显示:华北海河流域在上世纪五六十年代大概有五六百毫米的降水量,当时所 产生的径流量,与现在同样500多毫米的降水量所产生的地表径流量相比,地表水资源减少达40%。同样的降水,产流少了,是因为很多水被拦截耗用了,形成

不了径流。当然,海河流域经济社会发展快,水资源问题比较特殊。南方要相对好一些,但人类活动仍是很重要的影响因素。

“虽然科学界还存在争议,我个人仍觉得自然气候系统和水循环的变化是导致水旱灾害的主要 因素;同时,人类活动对自然的冲击越来越强,叠加起来在全球尺度就形成了全球变化,反过来对区域的水资源时空格局的变化带来显著影响,并促进了极端水文事

件的发生。人们必须正视这个事实,通过研究和对不确定性的风险分析,采取恰当和有效的对策与措施。”夏军说,“社会经济发展活动对自然气候的变化有一个反 馈和加强的作用。这个问题比较复杂,需要加强研究。”

应对灾害应成为常态

尽管现在国家很重视全球变化研究,夏军认为,仍需继续加强对全球变化尤其气候变化影响的 适应性对策研究。同时,随着全球变化所导致的水旱灾害成为常态,夏军认为,应对极端水文事件也应成为常态,针对灾害的工作要成为日常的重点,同时应对气候

变化的适应性对策研究应成为常态。

“这对国家和地方政府的工作也是挑战。”夏军说,“这意味着,要从心态以及管理政策上对灾害随时作好准备,拿出应对措施。”

夏军认为,需要加强应对频繁灾害的基础设施建设和应对措施的能力建设。比如云南、广西发生旱灾的地方有些是比较贫困的地区,水基础设施建设要跟上,水源地的保障和基础设施建设尤为重要,要提前作一些规划。这样一旦发生供水不足,就能有紧急的应对之策。

此外,夏军认为,我国在广大农村地区保障人畜饮水基本需求方面,还应进一步加大力度。

在夏军看来,此次西南大旱同时也在提醒大家,饮用水安全,不仅仅是苦咸水和水污染问题,还有干旱和地表水干涸问题。随着全球变化的影响,这些问题也会愈来愈突出。

夏军表示,此次西南严重旱情对科学家提出了挑战,即怎样加强基础科学研究、加强科学预测预报——尽管全球变化给科学研究增添了更多不确定性。同时,这也对政府提出了加强水旱灾害监测、提高预测预报能力和调度决策效率的要求,并需要政府加大规划应急工作,做到有备无患。