|

阿拉斯加冰川融化速度低于预期 |

|

|

http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/20102261240118138465.shtm

法国和加拿大研究人员日前发现,阿拉斯加冰川在1962年到2006年间的融化速度要低于此前的预测。

研究人员在最新一期《自然—地球科学》(Nature Geoscience)杂志上报告说,卫星图像显示,1962年到2006年期间,阿拉斯加冰川平均每年融化42立方千米,造成海平面每年相应上升0.12毫米,融化体积比此前预期的要少34%。

参与这项研究的法国国家科研中心表示,尘土覆盖了阿拉斯加冰川的边缘部分,起到“遮阳”作用,减缓了冰川融化速度,而这一因素在之前的预测中并没有被考虑进去,由此造成了误差。

研究人员说,从上世纪90年代以来,就有研究表明阿拉斯加冰川融化速度正在大幅加快。虽然新研究发现阿拉斯加冰川融化速度低于预期,但这并不能推翻上述结论。(来源:新华网

李学梅)

|

科技部启动应对全球气候变化科技项目 |

|

|

针对科技支撑我国应对全球气候变化的紧迫需求,科技部3月2日组织召开应对全球气候变化 科技项目启动会,动员科技界积极行动,围绕国家目标发挥好科技的作用。全国政协副主席、科技部部长万钢,国家发改委副主任解振华出席会议并讲话。万钢表

示,总体上,我国应对全球气候变化的相关研究力量还比较薄弱,需要处理好应急集中攻关和中长期能力建设的关系,应特别重视培养和扩大国内的研究力量,全面 提高应对气候变化的能力。

据悉,科技部已从多种渠道大力支持应对全球气候变化科技工作的研究开发,仅“十一五”期间就投入科研经费超过100亿元。“十二五”期间还将继续加大支持力度,大力支持节能减排和低碳技术研发,推动我国经济社会的可持续发展。

项目专家指导组组长、国务院参事室参事刘燕华,项目首席专家、清华大学教授何建坤介绍了项目的总体设计、目标、任务和要求。来自相关政府部门、课题承担单位的负责人和相关专家学者参加了会议。

|

南极80公里长巨型冰山崩离 将影响全球气候 |

|

|

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/3/228953.shtm

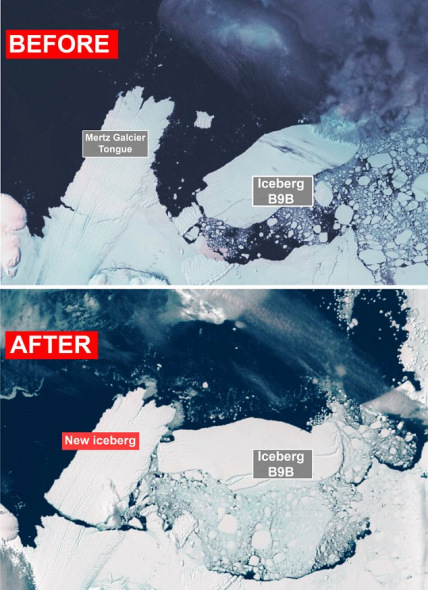

这座冰山从莫兹冰河舌上崩离。莫兹冰河从南极大陆上向海洋中伸出了一条长达100英里(约合160公里)的冰舌。

由于受到较老的“B9B”冰山的撞击,一座新冰山于2月份从莫兹冰河舌上崩离出来。这是崩离前后的对比图。

新冰山崩离的位置

北京时间3月2日消息,据英国《每日邮报》报道,一座面积约为英国多塞特郡大小的巨大冰山近日从南极大陆崩离,这座巨型冰山将有可能在未来数年内影响全球气候模式。

这座冰山长约50英里(约合80公里),宽约25英里(约合40公里),是从南极莫兹冰 河舌上断裂出来。莫兹冰河从南极大陆上向海洋中伸出一条长约100英里(约合160公里)的冰舌。这次冰山崩离事件是由另一座代号为“B9B”的较老冰山 撞击引起的。早在1987年,长约60英里(约合97公里)的“B9B”冰山从冰河上崩离出来。这两座冰山总重约为1万亿吨,现在已漂浮到距离南极北岸 90英里(约合145公里)处。

这座新冰山每年所提供的淡水足够供应全球人口五分之一的用水量。但是,专家们现在担忧的是,这座新冰山可能会妨碍底层水的产生,甚至还有可能驱动全球海洋环流系统。洋流的任何变化都有可能影响全球的气候模式。

如果没有了由北大西洋洋流从西南方带来的温暖海水,英国将变得更加寒冷。此外,冰山还有可能减少海洋的含氧量,杀死野生生物,因此南极地区皇企鹅和海豹的栖息地也将可能受到影响。

冰河学家尼尔·杨介绍说,“在大约300公里外,那里有皇企鹅的栖息地。该地区的海豹也将可能无法到达公开海洋。如果该海域塞满了冰,那么这些动物将不得不另寻捕食地。”

|

美陆地卫星跟踪监测地球五大特征变化 |

|

|

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/2/228816.shtm

美陆地卫星跟踪监测地球五大特征变化

北京时间2月26日消息,据美国宇航局官网报道,今年是美国“Terra”(陆地)卫星正式开展观测任务十周年。近日,美国宇航局通过图片详细介绍“Terra”卫星五大传感器十年来跟踪监测地球生物圈、地形、净辐射能量、污染和大气等五个重要特征的变化情况。

2000年2月24日,美国宇航局“Terra”卫星升空两个月后,卫星上的各类传感器 完成测试,开始打开快门开展首次观测任务。十年来,“Terra”卫星作为美国宇航局“地球观测系统”计划的第一星,一直充当该计划各类观测任务的先锋。 “地球观测系统”包括了一系列旨在监测地球各种变化的卫星。“Terra”卫星观测任务所提供的最生动视图就是根据每日观测数据所获得的最详细的地球视

图。本图是根据2005年7月11日“Terra”卫星上的中分辨率成像光谱仪的观测数据绘制而成。

当然,获取地球最佳视图仅仅是“Terra”卫星任务的一小部分。本图下部的这些小地球 表示的是由“Terra”卫星五大传感器所监测的地球的一些重要特征。这五大传感器分别为云与地球辐射能量系统(CERES) 、中分辨率成像光谱仪(MODIS)、多角度成像光谱仪(MISR)、先进星载热辐射与反射辐射计(ASTER)和对流层污染测量仪(MOPITT)。在 所有五个小地球上,灰色部分表示没有相关数据。以下就是五个小地球所分别代表的地球五个重要特征:

地球生物圈:通过测量陆地上生长的植被以及海洋中浮游植物的叶绿素,中分辨率成像光谱仪对地球上的光合作用进行跟踪研究。在最左侧代表地球生物圈的小地球上,陆地上深绿色区域(2009年6月数据)和海洋中亮色区域(2009年3月数据)代表的是最多产的地区。

地球一氧化碳:燃烧植物和化石燃料,会产生一氧化碳。因此,一氧化碳通常被用于跟踪地球

污染的传播路径。“Terra”卫星上的对流层污染测量仪于2009年6月收集到这些监测数据,并形成了左起第二个小地球。它代表的是地球上一氧化碳分布 图,球体上暗橙色区域就是一氧化碳浓度最高的区域。

地球浮尘:浮尘一般是指污染和尘埃等事物的粒子,它们会严重影响空气质量和气候。2007年3月到5月间,“Terra”卫星上的多角度成像光谱仪测量了地球上大西洋上空来自撒哈拉沙漠的浮尘浓度和美洲上空污染和烟尘的浓度。左起第三个小地球上的紫色区域就是测量的结果。

地球地形:利用立体成像仪,先进星载热辐射与反射辐射计可以从不同角度拍摄同一地区不同侧面的图片。利用这种立体视图,科学家们可以研制出迄今最广阔的基于卫星数据的地球地形模型。

地球净辐射能量:进入地球的太阳能与离开地球的热量之差就是所谓的地球净辐射能量,这种

差额决定了地球的平均温度。最右侧小地球代表的就是由云与地球辐射能量系统的观测数据所形成的地球净辐射能量分布图。图中,橙色区域表示能量过剩区域,即 进入的能量大于离开的能量;而绿色区域则表示能量亏空区域,即进入的能量小于离开的能量。

封面故事:400万年前的飓风活动

http://www.natureasia.com/ch/nature/updates/index.php?i=76718&issue=7284

早上新世(距今500万至300万年前)是一个在地质史上被认为与当今全球变暖最接近的时期。古气候数据表明,那个时期与厄尔尼诺相似的气候状况持续不

断,整个热带太平洋海洋表面温度近乎恒定。Alexey Fedorov及其同事利用一个飓风模型和一个耦合气候模型发现,那个时期飓风在中太平洋可能经常出现(今天那里几乎没有飓风),而这种飓风活动可能增强

了东赤道太平洋的变暖(将变暖程度增加3°C),从而进一步增加了飓风的频率。这些结果反映在了本期Nature封面上:较大的球体所示为模拟出的距今 400万年前的一个反映飓风轨迹的年份(按强度着色),海洋表面是按温度着色的,温度数值来自一个将由模拟出的飓风所造成的海水混合现象包括在内的全球气

候模型;较小的球体所示为反映模拟出的现代飓风轨迹的一个年份,其中的海洋表面温度来自一个没有将由飓风造成的海水混合现象包括在内的气候模型。

|

南海珊瑚揭示人类引起气候变化历史 |

|

|

http://paper.sciencenet.cn/htmlpaper/2010351356322198551.shtm

日前,《科学通报》2010年第一期封面文章发表了中国科学院南海海洋所人类活动引起的气候变化研究论文“南海珊瑚灰度记录中反映人类引起的气候变化信息”,该研究工作由南海海洋王东晓气候研究团队与孙东怀珊瑚记录团队协作完成。

20世纪全球地表温度增暖是全球变化的重要标志。生长热带海洋珊瑚包含很好的气候记录的

代用指标,已经被广泛地应用在人类活动对地球气候系统变化影响的研究中。过去的珊瑚古气候研究主要是分析珊瑚骨骼化学元素同位素或地球化学的代用指标,大 都只能重构一种环境与气候变量信息。比较而言,珊瑚生长密度带能综合反映珊瑚的生长环境状况,且更容易测量。20世纪全球地表温度增暖的背景下影响着珊瑚 生长密度带的长期变化趋势,南海热带海洋珊瑚生长密度带的研究表明,南海珊瑚生长密度带能够揭示出近200年以来人类引起的气候变化历史。

研究团队分析了南海西北部珊瑚生长带的长期趋势变化,珊瑚生长带资料提供了综合的气候环境变化信息。研究表明,近两个世纪南海西北部珊瑚年平均密度的变化趋势与全球大气CO2浓 度的变化相吻合。在19世纪末之前,二者长期变化趋势都很微弱;之后二者的趋势变化非常显著,尤其是从20世纪60年代到90年代(该珊瑚记录的结束日

期)从19世纪末期到20世纪末,珊瑚密度表现出稳定的下降趋势。因此,南海北部珊瑚密度的年变化趋势能够揭示出人类引起的气候变化的历史。这一结果与其

他地区器测以及其他代用气候记录的结果一致,提出了一个简单的基于珊瑚生长带的代用指标来重构过去两个世纪人类引起的气候变化资料。

该项目由中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境动力学实验室、

青岛市气象局承担,得到了中国科学院知识创新工程项目、国家重点基础研究发展计划和国家自然科学基金—广东联合基金重点项目资助。(来源:中国科学院南海海洋研究所)

对氯污染问题的重新认识

http://www.natureasia.com/ch/nature/updates/index.php?i=76997&issue=7286

氯原子能对大气组成产生深远影响。众所周知,作为氯氟烃,它们与平流层臭氧消耗有关。新的观测结果表明,氯在下层大气中可能是一个比我们以前所想的更为强

效的作用力。气态氯原子前身分子在对流层中的存在一般被认为是一种海洋空气现象。但在科罗拉多州顽石城所做测量工作却显示,在离最近海岸线1400公里的 大陆环境中也有大量大气硝酰氯(ClNO2)生成。与模型研究相结合,这一发现表明,仅在相邻美国地区,硝酰氯的生成(可能来自人类活动所产生的污染物)

与以前对海洋地区所做全球估计处在一个相似的水平。